首頁(yè)>專(zhuān)題>12屆全國(guó)政協(xié)雙周協(xié)商座談會(huì)>十二屆全國(guó)政協(xié)第五十五次雙周協(xié)商座談會(huì) 十二屆全國(guó)政協(xié)第五十五次雙周協(xié)商座談會(huì)

全國(guó)政協(xié)“自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理”雙周協(xié)商座談會(huì)發(fā)言摘登

■全國(guó)政協(xié)委員、民族和宗教委員會(huì)副主任,國(guó)務(wù)院參事杜鷹:加強(qiáng)國(guó)家自然保護(hù)地體制頂層設(shè)計(jì)

目前,自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理面臨很多亟待解決的問(wèn)題,最突出的就是如何處理好保護(hù)與開(kāi)發(fā)的關(guān)系。從調(diào)研的情況看,確實(shí)存在保護(hù)不力的問(wèn)題。這種現(xiàn)象出現(xiàn)的原因有:一是最初的劃界分區(qū)不夠科學(xué);二是多部門(mén)管理,導(dǎo)致有些管理弱化,甚至缺失;三是投入還不夠,補(bǔ)償機(jī)制不夠完善;四是有些歷史遺留問(wèn)題。

僅僅就自然保護(hù)區(qū)講自然保護(hù)區(qū),這些問(wèn)題很難有效解決,只有加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),才能把這些問(wèn)題看得更清楚,也才能找到有效的解決辦法。

一、 關(guān)于自然保護(hù)地的管理體制問(wèn)題。國(guó)家公園試點(diǎn)工作現(xiàn)在是國(guó)家發(fā)改委牽頭,試點(diǎn)完了國(guó)家公園歸誰(shuí)管?而且在國(guó)家公園以外肯定還會(huì)有自然保護(hù)區(qū),或者是風(fēng)景名勝區(qū)、濕地公園、森林公園,這個(gè)又歸誰(shuí)管?這個(gè)問(wèn)題要盡快研究。

二、 關(guān)于生態(tài)紅線的劃定。現(xiàn)在的國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)的劃界和功能區(qū)的劃分缺乏科學(xué)依據(jù),所以希望國(guó)家加快這方面的工作。

三、 關(guān)于建立自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度的問(wèn)題。自然資源資產(chǎn)不同于一般資產(chǎn),因?yàn)樗猩鷳B(tài)屬性,所以涉及生態(tài)價(jià)值的核算問(wèn)題,這方面必須要?jiǎng)?chuàng)新,建議盡快開(kāi)展這方面的工作。

四、 關(guān)于集體產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題。這方面各地要根據(jù)自己的實(shí)際情況大膽探索和實(shí)驗(yàn),創(chuàng)新各種解決辦法。

五、 關(guān)于生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制問(wèn)題。國(guó)家要加大投入,建立橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制、綠色信貸機(jī)制,還有資源稅費(fèi)改革,加大對(duì)自然保護(hù)區(qū)的支持力度。

六、 關(guān)于立法和改革的關(guān)系。建議抓緊修訂相關(guān)法律法規(guī),既要統(tǒng)籌考慮,又要區(qū)別對(duì)待。

■全國(guó)政協(xié)常委,原蘭州軍區(qū)副司令員關(guān)凱:推進(jìn)藏北高原自然保護(hù)區(qū)建設(shè)

三江源、可可西里、羌塘三個(gè)青藏高原北部的自然保護(hù)區(qū),經(jīng)過(guò)30年建設(shè),保護(hù)區(qū)體系健全,區(qū)內(nèi)自然生態(tài)基本保持良好,野生動(dòng)物恢復(fù)性增長(zhǎng)。建議:

一、 抓住機(jī)遇,及時(shí)引導(dǎo)保護(hù)區(qū)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。為實(shí)現(xiàn)人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展,應(yīng)加大對(duì)牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,對(duì)有創(chuàng)業(yè)意愿的牧民進(jìn)行免費(fèi)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。政府設(shè)立野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn),補(bǔ)償群眾因野生動(dòng)物肇事造成的損失。自然保護(hù)和精準(zhǔn)扶貧相結(jié)合,對(duì)留在保護(hù)區(qū)的貧困牧民,吸收一部分進(jìn)入巡護(hù)員隊(duì)伍,實(shí)現(xiàn)雙贏。加大禁牧管護(hù)和督查力度。

二、 著眼發(fā)展,提高保護(hù)區(qū)管理科技含量。保護(hù)區(qū)管理目前仍以人力為主,科技含量很低。建議研究改善保護(hù)區(qū)設(shè)施、提升人員素質(zhì)。比如在管護(hù)、科研監(jiān)測(cè)、宣傳教育設(shè)施方面,重視采用通用航空、衛(wèi)星遙感等高科技手段,既可以收集最新、最及時(shí)的數(shù)據(jù)信息,也可減少人力成本,提高管護(hù)水平。

三、 協(xié)調(diào)統(tǒng)一,加強(qiáng)“四大保護(hù)區(qū)”建設(shè)統(tǒng)籌。三個(gè)保護(hù)區(qū)加上西北鄰的阿爾金山國(guó)家自然保護(hù)區(qū)連起來(lái),可能是世界上最大的自然保護(hù)區(qū)域,但建設(shè)管理分散在西藏、青海、新疆三個(gè)省區(qū),建設(shè)重點(diǎn)不同,辦法迥異。建議以省區(qū)管理為主、以四大區(qū)域連片為試點(diǎn),建立藏北高原自然保護(hù)區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域問(wèn)題。

四、 強(qiáng)化保護(hù),慎重進(jìn)行旅游開(kāi)發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行《自然保護(hù)區(qū)條例》,在劃定的核心區(qū)和緩沖區(qū)內(nèi)禁止開(kāi)展任何形式的開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng)。特別是固定旅游設(shè)施建設(shè),未經(jīng)充分論證不要盲目建設(shè)。

■全國(guó)政協(xié)常委,青海省政協(xié)副主席馬志偉:建立保護(hù)和收益對(duì)等的三江源自然保護(hù)區(qū)

三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)雖然取得了階段性成果,但仍存在一些困難和問(wèn)題:一是地方整合包括國(guó)家各類(lèi)投資探索建立的地區(qū)性補(bǔ)償機(jī)制呈現(xiàn)碎片化、層次低、不完整狀態(tài),缺乏國(guó)家層面生態(tài)保護(hù)和民生改善相互促進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。二是仍有80%的黑土灘退化草地、60%的沙化土地尚未治理、38%的天然草場(chǎng)需退牧還草,生態(tài)總體退化趨勢(shì)沒(méi)有得到根本遏制。三是作為生態(tài)資源大省的青海,有近90%國(guó)土面積屬于限制開(kāi)發(fā)區(qū)或禁止開(kāi)發(fā)區(qū)。國(guó)家對(duì)這些地區(qū)賦予了完全保護(hù)權(quán),卻沒(méi)有或有限給予開(kāi)發(fā)權(quán)和收益權(quán),形成了自然資源保護(hù)和收益事實(shí)上的不對(duì)等。

建立保護(hù)和收益相對(duì)等、切合三江源自然保護(hù)區(qū)實(shí)際的管理制度和體制,是急需解決的問(wèn)題。對(duì)此,建議:

一、 出臺(tái)三江源生態(tài)保護(hù)法。通過(guò)特別立法,將三江源生態(tài)保護(hù)的責(zé)任上升到國(guó)家的意志和全民族的義務(wù),形成生態(tài)保護(hù)的剛性機(jī)制,改變“救濟(jì)式”的補(bǔ)助方式,為三江源地區(qū)及生態(tài)功能區(qū)的均衡發(fā)展提供法制保障。

二、 按照“誰(shuí)保護(hù)誰(shuí)受益,誰(shuí)使用誰(shuí)付費(fèi)”的生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償原則,對(duì)三江源地區(qū)提供的生態(tài)產(chǎn)品、損失的發(fā)展機(jī)會(huì)給予彌補(bǔ)。

三、 國(guó)家通過(guò)發(fā)行彩票等形式,建立“三江源生態(tài)保護(hù)國(guó)家公益性基金”,通過(guò)社會(huì)性多元化的融資,為三江源生態(tài)保護(hù)注入持續(xù)不斷的財(cái)力,從而改變投資渠道單一、投資額度不足等問(wèn)題。

編輯:劉小源

關(guān)鍵詞:自然保護(hù)區(qū) 保護(hù) 生態(tài) 保護(hù)區(qū) 建設(shè)

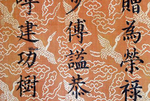

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨 探訪韓國(guó)“世越”號(hào)沉船

探訪韓國(guó)“世越”號(hào)沉船 韓國(guó)前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認(rèn)檢方指控

韓國(guó)前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認(rèn)檢方指控 聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)呼吁各國(guó)根除腐敗

聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)呼吁各國(guó)根除腐敗 伊拉克和中國(guó)油企簽署油田開(kāi)發(fā)合同

伊拉克和中國(guó)油企簽署油田開(kāi)發(fā)合同 意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅