首頁>專題>委員讀書>薦讀

潘岳:秦漢與羅馬,探討秦漢治理之道與羅馬盛衰之由

第四章 中西商道

(一)仁政的負擔

2017年盛夏,中蒙聯合考古隊在蒙古國杭愛山一處紅色石壁上,發現了一幅久遠的摩崖石刻。經學者仔細辨認后,確定這就是東漢大破北匈奴后的“燕然山銘”。無數書傳中都說到“燕然勒碑”,卻從沒人找到準確的地方。作為古代中原人最北之想象,人們終于看到真正的燕然山。

考古隊員在《燕然山銘》摩崖石刻旁工作。東漢永元元年(89),竇憲在燕然山(今蒙古國杭愛山)大破北匈奴,命班固作《封燕然山銘》刻石記功,北匈奴一路西走,牽引了中亞草原民族西遷的連鎖運動,100年后,匈人、東哥特、西哥特一波又一波地突破了羅馬邊防,瓦解了西羅馬帝國。

這塊碑文,對羅馬也很重要。正是因為這一仗結束了漢與匈奴兩百年拉鋸戰,使北匈奴一路西走,牽引了中亞草原民族西遷的連鎖運動。

匈奴為什么要西遷?氣候學家認為,在公元二三世紀,蒙古高原經歷了長達100多年的嚴重旱災,游牧族群無法生存,要么南下中國,要么西遷歐洲。匈奴首選是南下,但與兩漢打了兩百年后仍無法得手,南匈奴內附,北匈奴西遷。西遷的北匈奴與中亞草原上同樣為旱災所困的游牧民族一起,沖向另一個繁榮的農業文明中心——羅馬。正好趕上西羅馬的“三世紀危機”。搖搖欲墜的奴隸制大莊園生產被游牧民族“踏上最后一只腳”,西羅馬就此崩潰,再沒有統一過。

如果兩漢沒有抵抗住北匈奴的南下,東亞史與世界史都將重寫。氣候成了草原民族的不可抗力,草原民族又成了農耕文明的不可抗力。秦漢羅馬相隔萬里,都面臨著不可抗力的同樣考驗。兩漢經住了考驗。

漢匈之爭了結于東漢,肇始于西漢。西漢武帝時也出現了大規模水災、旱災與饑荒,都靠舉國體制硬挺過來了。是以內生力量消化天災,還是以侵掠游走轉移天災,體現著文明的可持續性。

漢武帝即位7年后(公元前133年),不堪匈奴持續進犯,開始了十二年的漢匈戰爭。最終衛青取得河套地區,設立了朔方郡;霍去病打通河西,建立了武威和酒泉郡。正是有這兩個基地,日后東漢才能打到蒙古高原腹地。這個勝利十分昂貴,文景兩朝的存糧被一掃而空。誰能捐錢捐糧,誰就能做官。“入羊為郎”的笑話就是這十二年里發生的。

“馬踏匈奴”石刻,西漢,花崗巖,高168厘米,長190厘米,立于霍去病墓前,現藏陜西茂陵博物館。石馬前蹄將匈奴士兵踏倒在地,士兵仰面朝天,手中緊握弓箭,似在作垂死掙扎。

最大的尷尬發生在霍去病定鼎河西的最后一戰。匈奴渾邪王率四萬部眾投降,漢武帝決定在邊郡劃出五個屬國好好安頓。他詔令長安地區的商賈捐獻兩萬乘車馬給投降的匈奴作“安家費”。但沒有商人肯捐。劉徹怒極,要砍長安縣令和五百商人的腦袋[32]。

大臣抗諫說,匈奴連年搶掠,現既得了俘虜,就應當賜給死難戰士之家做奴仆以補償。現在居然要用官府去供養,讓良民去照顧,就像奉養驕橫的兒子一樣,這是傷害中國之根本[33]!

漢武帝默然半晌,沒有聽從,依然出錢安頓好了這批匈奴部眾。只不過錢不是由國家財政出,而是由皇室內庫出。有人說,漢朝開邊與其他帝國殖民沒什么不同,但哪有不以戰敗者為奴隸、還自掏腰包去供養戰敗者的“殖民者”?與漢匈戰爭前后腳發生的,是羅馬與迦太基的第三次布匿戰爭(公元前149-146年),羅馬將迦太基全城夷為平地,將投降的5萬老幼婦孺全部賣為奴隸。

希臘羅馬的對外戰爭都能掙錢,而漢的開邊都是貼錢,史書上批評其“虛耗海內”。但漢朝要的是人心,而不是錢。匈奴部眾只要誠心歸附,就是中國百姓,就要以仁義財帛待之,以換“遠人歸心”。這是儒家仁政精神。

仁政的負擔太沉重了。中原和草原同受天災,小農出現了大規模破產——“失時不雨,民且狼顧;歲惡不入,請賣爵子”。小農不能抗災又不能免債,只好將田宅賣給巨商大賈,漢朝出現了與羅馬類似的大商人主導的土地兼并。投機商和大地主們從來“不急國家之事”,商人們的財力早已壓倒了各級政府[34],但當朝廷要平七國之亂而向富戶借錢時,富戶們覺得朝廷未必打得贏而不肯借(“關東成敗未決,莫肯與”)[35]。

從文景開始,朝野就在爭論農商矛盾的解決辦法。一種是賈誼的“重本抑末”。這是典型的法家。《商君書》里對付“奸商”的手段是十倍征稅、禁止貿易、把旗下伙計都發配去修路等等,可商業是西漢繁榮的基礎,豈能又回到秦制苛政?另一種辦法是晁錯的減免農業稅。這是典型的儒家,萬般困難一招鮮。可減免了稅,中央財政又拿什么去抗災打仗?文帝景帝都難以定奪,就這樣繼續熬下去。

最終解決的還是漢武帝。有人為他發明了一套既不退回秦制,也不加小農稅賦,還能增長國家財力的方法,“民不益賦而天下用饒”。這個人,既非儒家也非法家,而是一個商人。

(二)儒商的家國

在景帝去世前的最后一年,洛陽城巨商之子桑弘羊,以特殊才能“心計”(心算)進入宮廷做“郎官”。這一年他才十三歲,進宮是為了給16歲少年天子劉徹當伴讀。商人拒捐馬匹給匈奴這件事發生時,桑弘羊已經進宮二十年。

憋了一肚子氣的劉徹,在桑弘羊的策劃下,于公元前120年,做了一件讓儒生們目瞪口呆的事——他任用了著名的大鹽商東郭咸陽與著名的大鐵商孔僅,主導了全國鹽鐵官營。伴讀郎官桑弘羊則以“計算用侍中”,在內廷里予以配合。

鹽鐵官營,是指將此前由民間經營的制鹽鑄鐵行業,轉隸官方實行更大規模經營。鹽和鐵是古代社會最大消費品,官方經營就是掌握了最大財源。很多人批評這是國家與商民爭利,但幫國家搞壟斷鹽鐵的,竟是鹽鐵商家本人。這就奇了。羅馬商人用財力挾迫國家讓自己發財,漢朝商人卻幫國家搞宏觀調控。

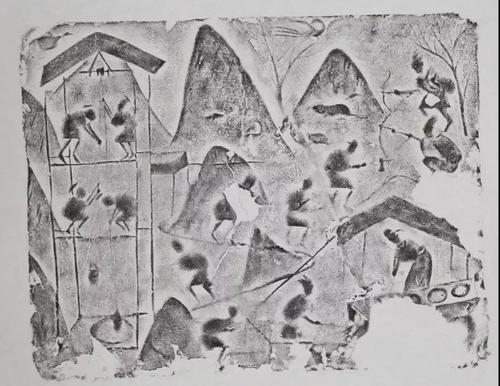

東漢制鹽畫像磚拓片,形象再現東漢時蜀地井鹽生產的繁忙景象。公元前120年,漢武帝劉徹任用著名大鹽商東郭咸陽與著名大鐵商孔僅,主導了全國鹽鐵官營,壟斷最大財源,東漢時取消鹽鐵專賣,實行征稅制。

桑弘羊還發明了“均輸法”和“平準法”。均輸法,就是各地的“土貢”以當地最豐饒之物品上交,再由官營網絡運往稀缺地區出售。平準法,就是以官營網絡解決價格波動。桑弘羊還統一了幣制,將各郡國分散的鑄幣權收回到朝廷,銅錢都是用統一鑄造的“五銖錢”。而羅馬只實現了金幣銀幣由國家鑄造,銅錢仍歸各城市獨自鑄造。

正是這套宏觀調控財經制度,幫助漢朝同時扛過了農業災害和匈奴進犯,用“均輸”“鹽鐵”之積蓄,既支付了戰士俸祿又賑濟了北方饑民。

初創的宏觀調控亦有缺陷。鹽鐵官營中,公營器物的規格經常不合私用;均輸平準中,官吏經常亂征收物產[36];告緡制度中,為了征收高利貸和投機商的財產稅,居然搞出了全民告密運動。桑弘羊在晚年承認政策初衷與官僚執行效果的差距——“吏或不良,禁令不行,故之”。雖有欠缺,但瑕不掩瑜。

桑弘羊還干了兩件大事。第一件大事是“假民公田”。公元前114年,他首次赴外朝上任(大農中丞),就將從投機商人和高利貸者手中沒收上來的土地,重新租給無地的流民耕種[37]。羅馬也有公地制度,即從征服土地中拿出一部分租給貧民。但仍擋不住權貴者的大量侵占,致使公地越來越少,國家最終喪失了調節能力。

他干的第二件大事是西域。在桑弘羊的建議下,征發了六十萬戍卒河西屯田。這花費了數以億計的財富——“中國繕道饋糧,遠者三千,近者千余里,皆仰給大農。”沒有這個基礎,東漢的班超就建不了西域都護府,絲綢之路就永遠打不通。

一個巨商之子為何如此執著地為貧民分土地,為朝廷開西域?因為他讀《春秋》。他少年時和劉徹一起讀了《春秋》《魯詩》《尚書》。老年之后,在鹽鐵會議上舌戰群儒時,他還能句句引用春秋大義和儒家經典。自劉徹開始從貧寒儒生中選拔文官后,民間儒學蔚然成風,不談“王道”都會被樵夫舟子恥笑。沒有這樣的文化氛圍,產生不出這批發明了“宏觀調控”的大商人們。

桑弘羊一直保留著商人習氣。他不認為持家必須簡樸,反而得意地夸耀如何“善加籌策”朝廷的賞賜和俸祿而使自己過得更富裕[38]。他的子弟也曾因游獵被都城治安官查辦。但他靠中央集權搞出來的那些錢,全部投入了西北的屯田與山東的水患,投入到了“經營天下”。漢朝所有的成就,沒有中央財政體系,是根本無法實現的。

桑弘羊是商?是官?是儒?是法?他開啟了一個永恒的話題——商道的使命,是追求一個跨越任何束縛的私人商業帝國?還是在獨善其身之外去兼濟天下?中國的商道一開始就包含了儒家的道德倫理和家國責任。有人說,正是這種雙重束縛,讓我們沒能早產生西方式企業家。然而,道德倫理和家國責任正是今天西方企業家們非要回答不可的問題,純粹自利能否自動達成社會共利?自由經濟能否徹底脫離國家主權?這些問題,中國兩千年前就開始思考了。

(三)商道的分殊

和桑弘羊同時,羅馬的頭號巨商是與凱撒、龐培齊名的“前三頭”之一克拉蘇。

克拉蘇的致富方法是,利用羅馬沒有消防隊,自己成立了一個500人的私人奴隸消防隊。誰家的房子著火了,他就帶人堵在門口要求廉價收購房產。如果房主答應,他就滅火。如果不答應,就任由其燒光。等房主不得已將房子低價賣給他后,他再加以整修,高價租給原來的苦主居住。就這樣,他空手套白狼,買下了大半個羅馬城。他還經營著羅馬最大的奴隸販賣生意,從意大利的種植園,到西班牙的銀礦,到處都是他賣出去的奴隸。他死后的遺產,相當于羅馬國庫的全年收入。

他從政后的慷慨同樣驚人。他拿出財產的十分之一辦慶典,給每個羅馬公民發三個月生活費。這一票拉的,在公元前70年輕松競選成功,與龐培一起任命為聯合執政官。

《克拉蘇之死》,克拉蘇是“羅馬最富有的人”,與愷撒、龐培并稱“前三頭”,他死于率領羅馬軍團遠征安息帝國的途中,戰斗和死亡都十分英勇,但他打安息不是為了國家,而是為了先行搜刮那里的財富。

克拉蘇有一句名言:不能武裝一個軍團,就不配叫做富人。他死于率領羅馬軍團遠征安息帝國的途中,戰斗和死亡都十分英勇,充滿羅馬風范。但他打安息不是為了國家,而是為了自己——羅馬的潛規則是,誰打下新行省,誰就有權利先行搜刮那里的財富。但他沒有成功,帕提亞騎兵砍下了他的頭顱,向里面灌滿了黃金。

克拉蘇這類的商人政治家,在中國不可能出現。其發家手段在商界都得不到尊重,更不要說當政治領袖。而在羅馬,只要他的財富足以武裝起一支軍隊,只要他的財富足以搞定更多選票,都可以。

近代以來,總有人認為明末才有資本主義萌芽,商業精神似乎是儒家農業文明主干上的支流。實則不是。中國的商業精神不是天生不足,而是天生早熟;不是被動接受了儒家,而是對儒家進行了實質性修正。正如桑弘羊在晚年的鹽鐵會議上提出的,商業亦可立國(“富國何必本農,足民何必井田”)。他認為,國家要建立大市場,匯聚萬貨,讓農、商、工、師“各得所欲,交易而退”。他還說,國家沒能讓人民富裕,不是因為道德問題,而是因為工商業不發達。“有山海之貨,而民不足于財者,商工不備也。”這些來源于戰國時代齊國的“管子輕重之學”。輕重學派明確地提出用市場調節財富,用貨幣塑造價格,用利益機制來引導社會行為,反對以行政手段強制管束。這些思想是非常現代的。我們經常低估了先賢的價值。中國最終沒有發展出資本主義經濟,有很多原因,但并非沒有工商文明的種子。

編輯:周佳佳