首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

考古成果助推農(nóng)業(yè)振興

由中國社會科學(xué)院考古研究所、內(nèi)蒙古自治區(qū)文化廳等主辦,敖漢旗人民政府承辦的第五屆世界小米起源與發(fā)展會議日前在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗召開。

這場圍繞“全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)·敖漢旱作農(nóng)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興”的會議,與出土文物、8000年前的小米有關(guān)。這也是考古發(fā)掘助力當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用的重要實例之一。

小米是我國北方典型旱作谷物,人們一直認(rèn)為它起源于中國,但具體起源于何時何地,學(xué)界一直沒有定論。直到2015年12月末,中國社會科學(xué)院考古研究所研究員、植物考古專家趙志軍才對外表示,經(jīng)過近10年的考古研究,學(xué)界終于確定,世界上分布的所有種植黍都來自中國北方,且主要位于紅山文化的分布范圍內(nèi)。這粒記錄中國8000年農(nóng)作物遺傳秘密的小米,最早進(jìn)入世人眼中是源于2002年的一次考古發(fā)現(xiàn)。

興隆溝遺址位于赤峰市敖漢旗東部,距今近8000年,于20世紀(jì)80年代初文物普查時首次被發(fā)現(xiàn)。

2001年至2003年,中國社會科學(xué)院考古研究所內(nèi)蒙古第一工作隊與敖漢旗博物館聯(lián)合對該處遺址進(jìn)行了發(fā)掘,共揭露面積5600余平方米,清理出房址37座、居室墓葬28座、灰坑57座。

2001年,編號F10的居住面上,考古人員選取了一些土樣進(jìn)行浮選,找到了數(shù)量較少的炭化粟。因為數(shù)量有限,考古人員未對其結(jié)果做定論。

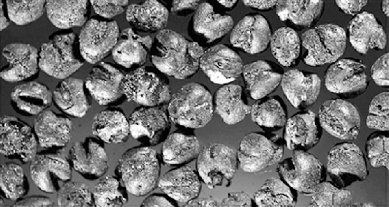

2002年,在遺址的堆積層內(nèi),考古人員再次發(fā)現(xiàn)了多達(dá)1500余粒的炭化谷物標(biāo)本,其中黍占90%、粟占10%。

考古學(xué)家對這些炭化粟進(jìn)行了檢測,結(jié)果顯示,這些小米已經(jīng)是人工栽培的形態(tài),而且比陜西魚化寨要早幾百年。

之后,這一結(jié)論也經(jīng)美國哈佛大學(xué)、加拿大多倫多大學(xué)實驗室進(jìn)行驗證,最終結(jié)果顯示,興隆溝遺址出土的小米是我國北方最早的小米種子,比歐洲早2700年。

與此同時,對敖漢地區(qū)遺址出土的古人類遺骨標(biāo)本的檢測分析結(jié)果顯示,在約8000年之前,敖漢地區(qū)古人類的主食中粟或黍占60%至80%,表明那時粟、黍已經(jīng)成為人們食物的主要來源。

“再結(jié)合定居村落的出現(xiàn)以及成熟的掘土、谷物加工工具的制作和使用,證實在8000年之前該地旱作農(nóng)業(yè)系統(tǒng)已經(jīng)形成,為紅山文化的發(fā)展以及紅山文明的形成提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。”中國社會科學(xué)院考古研究所科研處處長、敖漢史前研究基地主任劉國祥說。

借助興隆溝人、動物和植物的穩(wěn)定同位素數(shù)值的分析,考古專家認(rèn)為,小米在稍晚的興隆洼文化時期就已成為當(dāng)?shù)鼐用竦闹魇场S纱送茢啵m然那時人們的食物來源仍主要依靠狩獵和采集,但原始的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始萌芽,炭化粟的發(fā)現(xiàn)也證實了距今近8000年前,古人已經(jīng)學(xué)會種植小米食用。

由于這項考古發(fā)現(xiàn)得到了社會各界的廣泛的認(rèn)可,興隆溝遺址因此被學(xué)術(shù)界定為橫跨整個歐亞大陸的旱作農(nóng)業(yè)起源地。2012年,敖漢旱作農(nóng)業(yè)系統(tǒng)被聯(lián)合國糧農(nóng)組織批準(zhǔn)為全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn),2013年,又被原農(nóng)業(yè)部列為第一批中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)。

“敖漢興隆溝遺址關(guān)于北方旱作農(nóng)業(yè)起源的考古發(fā)現(xiàn)與研究證明,北方旱作農(nóng)業(yè)起源是一個非常緩慢且不斷變化的過程。”趙志軍認(rèn)為,作為北方旱作農(nóng)業(yè)的起源地,敖漢考古顯示了一個重要現(xiàn)象,即農(nóng)業(yè)發(fā)展每2000年實現(xiàn)一次飛躍。

歷經(jīng)8000年的風(fēng)雨變遷,粟和黍等古老物種不但沒有在敖漢旗滅絕,反而繁衍不息,代代傳承。敖漢旗委宣傳部副部長梁國強(qiáng)介紹,粟、黍多生長在旱坡地上,且株型較小,不適合大規(guī)模機(jī)械化種植,時至今日,當(dāng)?shù)厝匀槐A糁8虽z的傳統(tǒng)耕作方式。

“敖漢雜糧大部分種植在山地或者沙地,土質(zhì)和空氣都無污染,現(xiàn)在小米等雜糧的種植還是施用積造的農(nóng)家肥,很少施用化肥。”梁國強(qiáng)說,耕作方式、機(jī)制的延續(xù),使得敖漢旱作農(nóng)業(yè)系統(tǒng)與所處環(huán)境長期協(xié)同進(jìn)化和動態(tài)適應(yīng),實現(xiàn)了可持續(xù)的綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

然而,在社會經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天,傳統(tǒng)的旱作農(nóng)業(yè)也面臨著許多問題。“比如受現(xiàn)代農(nóng)業(yè)追求產(chǎn)量最大化的影響,農(nóng)民對農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)地保護(hù)缺乏正確認(rèn)識,給遺產(chǎn)地保護(hù)帶來一些困難。再如農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)是一門綜合性的科學(xué),專業(yè)人才的缺乏,使得在使用中保護(hù)、在保護(hù)中創(chuàng)新的理想無法實現(xiàn)。”敖漢旗委書記邱文博說。

“農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)的保護(hù),還需與鄉(xiāng)村振興結(jié)合起來。”邱文博說,近年來,敖漢旗尊重旱作農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)的傳統(tǒng),壯大綠色有機(jī)小米生產(chǎn)基地,推動企業(yè)研制以小米為原料、老少皆宜的有機(jī)健康食品。未來,還會將小米產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)民的利益緊密連接,提高農(nóng)民在產(chǎn)業(yè)鏈上的增值收益,讓農(nóng)民的“口袋”鼓起來,生活“美”起來。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè) 考古 小米 農(nóng)業(yè)振興

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅