首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

在傳統(tǒng)與生活中汲取中國畫創(chuàng)新的力量

中國畫是中華民族特有的藝術(shù)表達(dá)形式。它根植于中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的沃土,包含了中華民族的精神特質(zhì)、審美趣味、形式追求,形成了以儒、道、釋為文化源流的古典美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。它彰顯了儒家文化的明德向善、中庸仁愛的社會價值;它表現(xiàn)了道家文化的自然圓通、天人合一的自然觀念;它展現(xiàn)了佛家文化的內(nèi)省反觀、直見心性的禪悟美學(xué)。它至靜至遠(yuǎn)、調(diào)和天人,打通了人與社會、人與自然、人與自己的隔膜,標(biāo)明了中國人的文化價值觀念。中國畫中點、線、面的程式組合以及飛白、留白、計白當(dāng)黑的語言形式,成為中國畫獨特的繪畫樣式。其中追求的氣、韻、中和、恬淡、剛?cè)岬让缹W(xué)準(zhǔn)則,反映出中國人特有的審美追求。

徐悲鴻 《船夫》 1936年

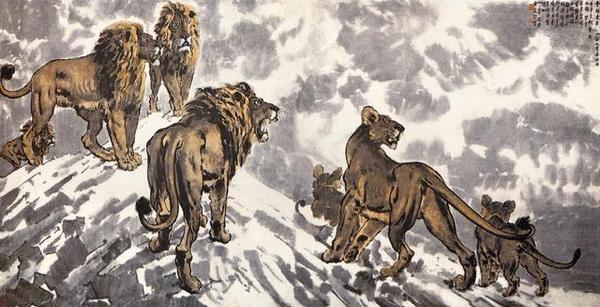

徐悲鴻 《會師東京》1943年

中國人在世界繪畫史上取得了令人矚目的成就。在中國畫長期的發(fā)展中,歷代畫家通過作品展現(xiàn)了他們的聰明才智,表達(dá)了他們的真摯情感,留下了難以計數(shù)的傳世佳作、浩如煙海的畫論巨著。中國畫曾是世界上最早獨立設(shè)科的畫種,題材涉及仙佛鬼神、人物傳寫、山水林石、花竹翎毛、畜獸蟲魚、屋木舟車、蔬果藥草、小景雜畫等,內(nèi)容之廣。從宋代的寫實高峰到明清的寫意高峰,中國畫家探索出包括皴、描、勾、斫、點、染在內(nèi)的完備的表現(xiàn)手法,走出了與西方繪畫完全不同的道路。

而近代以來,國敗畫衰,西學(xué)東漸,有識之士以文化作為改良、變革中國社會之利器,中國畫之價值意義被重新反思與檢討。新中國成立后,齊白石、黃賓虹等巨擘大匠篳路藍(lán)縷,中國畫藝術(shù)傳統(tǒng)被重新發(fā)揚光大。他們借鑒、吸收傳統(tǒng)藝術(shù)、民間藝術(shù)以及西方藝術(shù)之營養(yǎng),繼承筆墨之傳統(tǒng),創(chuàng)作出了一批人們喜聞樂見的扛鼎之作,成為后學(xué)之楷模。

改革開放后,中國畫的現(xiàn)代化成為時代之命題。中國畫在變革、融合與創(chuàng)新的發(fā)展中不斷前行。中西融合、兼收并舉之思想貫穿于新時期四十年中國畫發(fā)展過程之中。在經(jīng)歷了從改革開放初期的自我反思,到繼承傳統(tǒng),打破傳統(tǒng),借鑒西方,尋找本源,向現(xiàn)代藝術(shù)的轉(zhuǎn)換中,中國畫順應(yīng)時代發(fā)展、社會轉(zhuǎn)型之要求,以中為體,以中方融會西方、以傳統(tǒng)融會現(xiàn)代、以民間融會主流,產(chǎn)生了新文人畫、新山水、都市水墨、新寫意、新彩墨等新體、新樣式的繪畫流派。中國畫的傳統(tǒng)不但沒有斷,反而延綿相繼。中國畫不但沒有窮途末路,反而在形式上、語言上、觀念上得到了極大的拓展、豐富和完善,誕生了一批具有鮮明時代特征的作品。

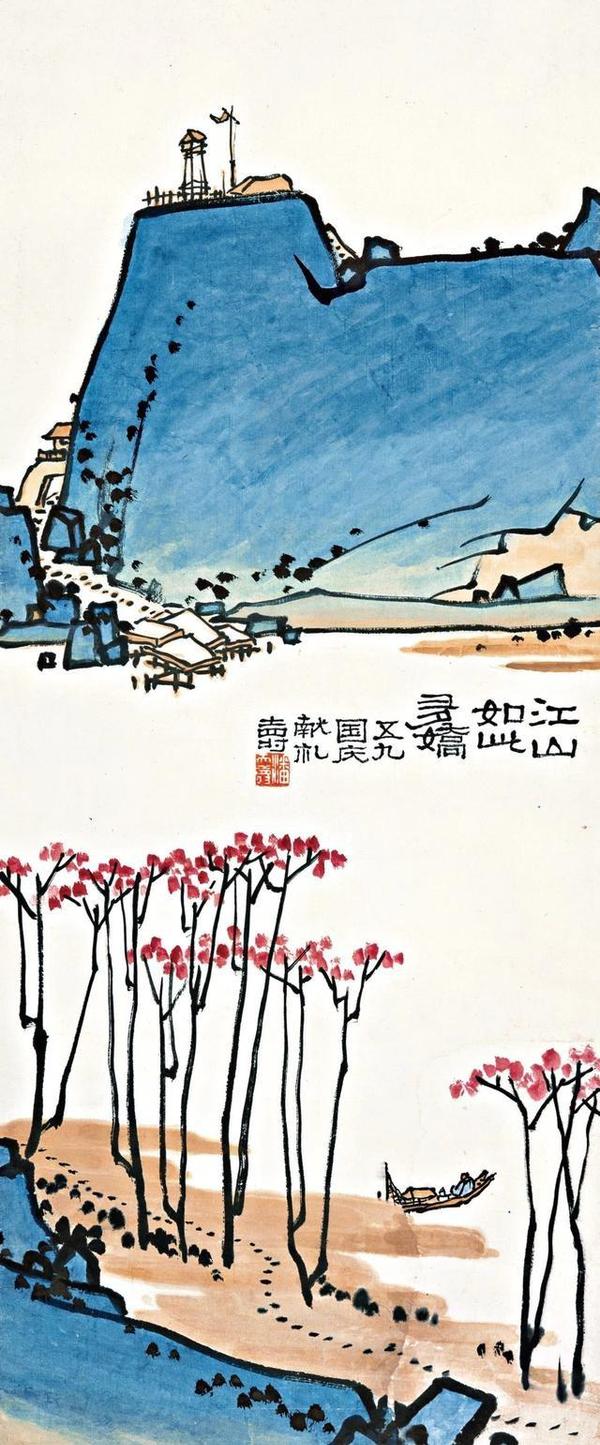

潘天壽 《江山多嬌圖》 1959 年

進(jìn)入21世紀(jì)以來,中國社會正發(fā)生著深刻的變革,中國以更加開放、自信的姿態(tài)進(jìn)入國際舞臺。面對時代創(chuàng)新的要求,中國畫家借古開今,中西兼容,在探索新的藝術(shù)形式上努力嘗試,產(chǎn)生了諸如水墨、新水墨、抽象水墨、肌理水墨、觀念水墨、意象水墨等一批反映時代之變的藝術(shù)樣式。

然而,過去一段時間里,中國畫創(chuàng)作中出現(xiàn)了一些令人擔(dān)憂的現(xiàn)象。受商業(yè)利益、炒作之風(fēng)的影響,一些畫家為攫取名利,占“山”為王,江湖氣沉渣泛起,產(chǎn)生一批“牡丹”王、“虎”王、“狗”王、“貓”王,凡此種種,比比皆是。一些作品思想淺薄,缺乏內(nèi)涵,形式單調(diào),語言乏味,樣式矯飾;一些作品則片面求奇求怪,以丑為美,以怪為榮;一些作品陰盛陽衰,小情小景,柔靡香艷,顧影自憐;還有一些作品追求揶揄諷刺,自我調(diào)侃,遁世離俗,虛無縹緲,無病呻吟,故弄玄虛。這些作品的一個特點就是突出小我,忽略大我,追求自我關(guān)注,忽視社會現(xiàn)實,難以給人健康、向上的精神正能量。這反映出中國畫創(chuàng)作脫離了生活之沃土,偏離了時代之航標(biāo),遠(yuǎn)離了人民之情感。

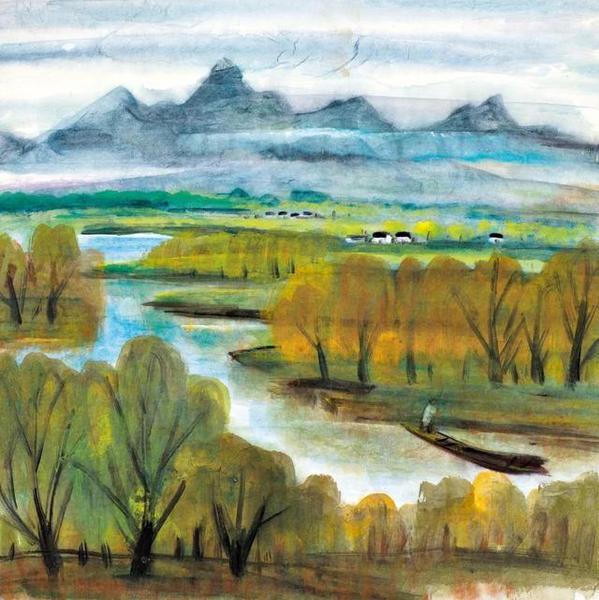

林風(fēng)眠 《江南》 1961年

誠然,任何事物都有興衰,中國畫也不例外。歷史告訴我們,只有不斷關(guān)注社會現(xiàn)實,順應(yīng)時代要求,發(fā)時代之聲,繪畫才能獲得強(qiáng)大的發(fā)展動力,畫家們才能創(chuàng)作出不朽的作品。縱觀世界現(xiàn)代繪畫發(fā)展史,二戰(zhàn)后德國出現(xiàn)了新表現(xiàn)繪畫、英國出現(xiàn)了新精神繪畫、法國出現(xiàn)了新自由形象繪畫、意大利則出現(xiàn)了超前衛(wèi)繪畫藝術(shù),這些繪畫無不以關(guān)注社會現(xiàn)實問題為核心。而面對今日之中國的社會之巨變,中國畫家能否創(chuàng)作與國家、與時代相匹配的不朽作品?文化傳統(tǒng)為我們培植了豐厚的養(yǎng)料,生活為我們提供了取之不盡、用之不竭的創(chuàng)作素材,新時代為我們指明了創(chuàng)作方向、路徑。中國畫曾是世界上最具開放性、包容性的畫種之一,世界上沒有哪一個民族的繪畫能夠像中國畫那樣早早地將詩歌、書法、繪畫、印章等多種藝術(shù)形式融為一體,體現(xiàn)出藝術(shù)多元性、包容性。石濤說“筆墨當(dāng)隨時代”,中國畫長期形成的筆墨美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)是不斷變化、豐富的,這體現(xiàn)出中國畫發(fā)展的自我變革的特征。

當(dāng)然,在信息工業(yè)化、現(xiàn)代城市化以及商業(yè)化時代背景下,中國畫的發(fā)展無疑面臨更多的挑戰(zhàn)。知識思想的碎片化、審美趣味的大眾化、藝術(shù)語言的多樣化向根植于農(nóng)業(yè)文明之下的傳統(tǒng)中國畫的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。不過,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,面對時代變革的要求,中國畫家應(yīng)該以更加開放的姿態(tài)吸收和轉(zhuǎn)化優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化,積極借鑒人類社會不同的文明成果,不斷豐富自己的繪畫形式、筆墨語言,提升個人修養(yǎng)水平,關(guān)注社會現(xiàn)實,扎根于生活,扎根于人民,勇于社會擔(dān)當(dāng),創(chuàng)造出無愧于時代的精品佳作。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:中國畫 繪畫 傳統(tǒng) 中國畫創(chuàng)新的力量

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后 鄱陽湖畔的瓜田“跑道”

鄱陽湖畔的瓜田“跑道” 唐山港一季度吞吐量超1.6億噸

唐山港一季度吞吐量超1.6億噸

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅