首頁>書畫·現場>訊息訊息

五十一個“鏡頭”,回望西方現代藝術歷史軌跡

1907年,克勞德·莫奈創作《睡蓮》 ,通過對水面進行裝飾性處理,打破了傳統的空間表現形式,睡蓮、水面、花朵和樹葉的顏色對比讓空間無限打開; 1979年,皮埃爾·蘇拉熱創作了《1979年6月19日畫作》 ,他用黑色這一十分利于表現光線的色彩,通過小刀的劃痕產生疊加分層與光亮的效果,這是日前在清華大學藝術博物館舉辦的“從莫奈到蘇拉熱:西方現代繪畫之路(1800 - 1980) ”展覽中兩位代表性藝術大師的作品。展覽通過展現這180年間涌現出來的代表性藝術家及其51件風格各異的作品,系統地為觀眾呈現了西方藝術“現代之路” 。

睡蓮(1907年)克勞德·莫奈

藝術作品,像其它任何事物一樣,是歷史的一部分。歷經文藝復興、啟蒙運動和法國大革命,西方藝術邁入動蕩的19世紀,思想與文化的變革助推了藝術的新風格和新運動。在法國乃至歐洲,古典主義一統天下的局面逐漸被浪漫主義打破,形成了古典與浪漫并峙的格局;進入19世紀中葉,隨著工業革命和都市化進程的加速,寫實主義與印象主義交相輝映,開啟了現代主義藝術的大門;世紀之交的后期印象主義的崛起,揭開了20世紀西方藝術發展的新篇章,新知識與新觀念等有力塑造了這一時期的藝術形貌。中國文聯副主席、清華大學藝術博物館館長、展覽總策劃馮遠表示,濃縮于展覽中的諸多風格流派的演化,有力地展現了這一時期西方藝術風格的嬗變及藝術觀念的裂變。中國現當代的青年藝術家也同當時的西方同行一樣,身負著厚重的歷史傳統,要推出新的創作理念,探索新的藝術風格,創作新的作品,并被這個時代所接受。

對風景的新感知

受到17世紀荷蘭風景畫和19世紀初期英國風景畫的影響, 19世紀的法國畫家探索出一種感知自然的新方式。寫實主義者逐漸從意大利古典主義轉向自身周圍的環境,他們在創作中盡可能地接近自然。正如古斯塔夫·庫爾貝所說:“自然的美勝于藝術家能想到的一切。 ”

作為對工業化及法國自然景觀再發現的回應,古老宏偉的森林成為備受青睞的主題。一些藝術家離開巴黎并將自己的工作室安置在楓丹白露的森林里,巴比松鎮由此成為活躍的藝術陣地,讓-巴蒂斯·卡米耶·柯羅、夏爾-弗朗索瓦·杜比尼、讓-弗朗索瓦·米勒和泰奧多爾·盧梭在這里聚集并成立了風景畫家的“巴比松畫派” 。1825年至1875年間,世界各地渴望研究自然的藝術家也紛紛加入其中。隨后,印象主義畫家將他們的畫架搬至所畫主題前,這徹底改變了繪畫的習慣準則。克勞德·莫奈的《睡蓮》就是這種新方式的體現,它預示著20世紀中葉藝術家們所進行的各種抽象實踐。

西方藝術中的人物與肖像

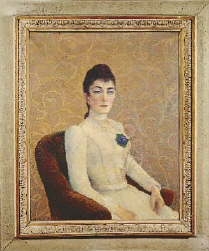

在古典藝術中,肖像畫被認為是模仿的最純粹形式:對人物客觀及忠實地再現。肖像畫旨在將有身份地位的模特形象記錄到畫布上,最初的肖像畫描繪的都是特定人物。加布里埃爾·蒂爾、查爾斯·毛林的無名肖像以及阿爾伯特·杜波依斯-皮勒的肖像,揭示了建立在分析、研究和詮釋基礎上的繪畫技術。雖然蒂爾和毛林使用的都是古典技法和傳統繪畫方式,但他們的風格各異,蒂爾探索的是神話的再現,而毛林則側重某種情感的視角。在阿爾伯特·杜波依斯-皮勒《穿白裙的女人》這件作品中,作者采用了點彩畫法,即在畫板上堆砌純色的小彩點,將畫框視為畫作造型和配色的組成部分,從而讓作品本身和作品之外的空間實現了完美的過渡。

阿方斯·奧斯伯特和亞歷山大·塞昂的象征主義作品是有寓意且富于想象力的,隨意色彩的使用加強了作品的夢幻之感。象征主義文學和藝術運動反對自然主義,它們在19世紀末的法國、比利時和俄羅斯迅速發展。象征主義藝術家往往用比喻來回應現實,塞昂在參考了關于俄耳浦斯的美麗神話傳說后,在里拉琴上畫出了俄耳浦斯的臉。

從立體主義革命到純粹主義

早在1908年,喬治·布拉克和巴勃羅·畢加索就向意大利文藝復興以來建立的繪畫準則發起了挑戰。他們致力于解構現實,從畫中提取多樣性,并試圖創造出比物體外觀更客觀的形象。畢加索不斷質疑著自身的繪畫和雕塑方式。

在畢加索1944年創作的《靜物:壺、玻璃杯和橙子》畫作中,粗重的粗黑線條在長方形的畫布上將畫作主體進行簡單分割,桌子的棱角被畫框框定,桌子上的花瓶、罐子、橙子以黑色、藍色或灰色的線條呈現出輪廓和結構,仿佛被聚集在一起進行了一場對話。與畢加索一樣,立體主義畫家路易斯·馬爾庫斯也經常回顧靜物畫的傳統,關注日常生活的簡單物品和對象的造型美。

俄羅斯藝術家亞歷山德拉·埃克斯特扮演著意大利、法國和德國先鋒派間紐帶的角色。在《風景,房屋》中,她融合了立體主義和未來主義的技法。阿梅德·奧占芳在關注立體主義革命的同時也嘗試更精致的線條風格。始于1918年的純粹主義運動捍衛根植于現實中的藝術,馬塞爾·卡恩在《飛機-飛行的形式》中創造了一個非物質化的世界,作品的每一個組成部分都回應了某種優越的秩序。西班牙藝術家華金·托雷斯-加西亞與畢加索同時代,他通過幾何圖形再現象征符號,創作出更為平面的繪畫。

穿白裙的女人(1886年) 阿爾伯特·杜波依斯-皮勒

客觀的主觀性(1952年) 維克多·布羅納

超現實主義,夢境與無意識

20世紀20年代初期,文學和詩歌界的超現實主義運動探索了精神分析的新方法,它試圖給人類和社會帶來根本的變化,它專注于西格蒙德·弗洛伊德發現的“無意識”在人類思維中的重要性。超現實主義藝術家的作品在無意識現象中注入了新生命,闡釋了心靈的真正功能。

安德烈·馬松的作品無疑與安德烈·布雷東在1924年發表的《超現實主義宣言》中所倡導的“絕對無意識”最接近。在馬松的《狩獵麋鹿》中,簡潔流暢的線條轉變為一種越來越隱喻的形象,以探索無意識的現象。作為“夢境的探索者” ,伊夫·唐吉通過某種絕對的視覺效果將夢境和幻象展現在畫布上。他的《手與手套》讓人們看到了“具體的非理性”的圖像:一個不連續的風景,布滿了光滑且堅硬的地質元素,外觀呈生物形態,讓人聯想到一個石化的世界,其形狀隨著時間的推移被水和風所侵蝕。維克多·布羅納的作品則因其造型的多樣性和非凡的創造性脫穎而出。

回歸物質

1935年,在作品《繪畫G.G. (石塊) 》中,阿爾貝托·馬涅利使用了未經加工的黃麻畫布。20世紀30年代末,他引發了某些藝術家對原始和實用材料的興起。

在第二次世界大戰造成的災難及以人為本的價值觀破滅后,許多創作者開始追尋其起因和核心價值。如羅歇·比西埃,他專注于中世紀的啟示,作為一位在戰前富有經驗的藝術家,他將注意力轉移到被忽略的表現方式上,如蛋彩畫和壁畫。讓-米歇爾·阿特朗則受詩歌和哲學的啟發,開始研究自然的基本力量,他的表達帶著原始主義傾向,與讓·杜布菲相似。

在“肌理學”系列中,讓·杜布菲引發了矯飾主義的幻想。20世紀50年代,杜布菲從當時流行的抽象風景畫中抽離,這種對大地的關注將繪畫簡化到細碎卻引人入勝的物質性上,并伴隨著對非文化藝術形式的反思,諸如域外藝術和兒童藝術,不墨守成規者和瘋狂的人。杜布菲在烏爾盧普時期的《虛幻的風景》就是完美的例證,通過將“模塊”組合在一起,藝術家能夠創造一個新的世界。

在具象與抽象之間

第一次世界大戰前夕,通過逐漸摒棄繪畫的具體主題,歐洲藝術家得到了空前的發展。無論是抽象藝術還是非再現性藝術,藝術家通過木板、線條、形狀和顏色之間的聯系,將想法和感受轉至畫布上。這導致了新藝術形式的產生,藝術成為人們尋找純粹的通道。

阿爾貝托·馬涅利處于具象與抽象爭論的中心,在《鄉村》中,現實清晰可辨,但它遵從某種形式上的規則,優先考慮構成和結構,通過對色彩的精確考慮,使其符合“材料用量的準確性” 。在《新造型主義作品5 - 1號》中,塞薩爾·多梅拉試驗了抽象的基本原則。奧古斯特·赫爾本的《星期四》是一個完美的例子,它表現了如何用繪畫呈現視覺符號系統,并創建一個識別形狀和顏色的連貫表達方式。

這種對“純粹”的探索同樣出現在皮埃爾·蘇拉熱的永恒藝術中,他的作品完美地展現了所用原料的簡單性。光線是繪畫的真正主題,它反映在畫家的材料、顏色和作品中,它是緩慢的、深思熟慮的、有意識的且遠離系統的。

19世紀至20世紀,西方社會處于激烈的“大轉變”中,藝術運動風起云涌,大師作品紛至沓來。展覽中的51件畫作,像是一系列閃回的鏡頭,回望了西方現代藝術多變的歷史軌跡及其豐富的文化意蘊。

編輯:楊嵐

關鍵詞:回望西方現代藝術 西方現代藝術 西方現代藝術歷史

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅