首頁>要論>銳評 銳評

中國年已經超越“歡慶”本身

不久前網絡上流傳著一個段子,說是再過一段時間,中國就會進入崩潰時期,八成以上的中國人不能上班,大量人口逃離沿海發達地區。大量居民酗酒賭博,剩下的部分人只能觀看電視度日。夜間大量無業游民上街燃燒投擲爆炸物,學校全部停課,工業全部停滯,80%的店鋪關門,股市全部收盤,無數年輕人為了幾毛錢而喪失理性。當然,這是個關于春節的笑話。春節兩個字對于廣大的中華兒女,意味著每一個個體與家庭,小家與大家之間一年一度的團聚與歡慶,回首與展望。

然而,對于大多數身處異地他鄉的留學生和華人群體而言,每逢春節,往往又是最寂寞,最思鄉之時。通訊的便利使我們可以千里之外依舊保持與國內家人的聯系,然而“距離”雖被縮短了,但仍舊存在。

不過,隨著中國國際影響力的提升,海外華人與留學生群體不斷壯大,中華文化通過這一個個鮮活的個體逐漸地傳播到世界的各個角落,為世人所認識、接受與欣賞。如今,在歐美多數國家,以春節為主題的慶祝活動迅速流行,這之中既有華人群體自發組織,也有各地政府,國際團體的友好協助,當然更離不開中國政府駐外使領館的大力倡導和鼎力支持。以筆者所在的荷蘭為例,今年春節期間,僅面向留學生群體,就有四至五場比較大規模的慶典活動。就在筆者撰寫本文的今天,在荷蘭美麗的生命科學之都瓦赫寧根,便成功舉辦了由全荷學生學者聯合會與瓦赫寧根大學聯合主辦,中國駐荷蘭大使館特別支持的全荷學生學者聯歡會。而在接下來的一到兩周內,阿姆斯特丹、格羅寧根、代爾夫特等眾多的荷蘭城市還將舉辦多場類似主題的慶祝活動。

更為重要的是,這些活動的意義不僅在于給身處荷蘭的華人群體提供一個歡聚一堂共度佳節的平臺,它更是一個展示中華文化,促進華人群體與荷蘭社會交流的重要舞臺。如同今天瓦赫寧根的市長在晚會發言時所提到的那樣,“這樣的機會不僅可以讓眾多身處異國的中國學生歡慶享受你們自己的文化,同時也會給我們的荷蘭社會帶來新鮮的積極的文化動力,你們的到來不僅是為了學習知識,也同樣讓我們有機會學習和了解你們的文化,從而促進本地社會更好的發展。”就在下周,阿姆斯特丹大學商學院還將專門舉辦一場春節慶典,有所不同的是,這場活動不只面向中國學生,還廣泛邀請了在阿大就讀的來自世界各地的國際學生。據悉,已經報名的200多名參與者中有半數以上是中國以外的國際學生和荷蘭本土學生。組織這次活動的阿大商學院負責人Clara告訴筆者,這次活動的初衷是為了促進國際學生之間的交流,之所以選擇以春節為主題,一方面是因為中國學生在國際留學生中占據了相當比例(20%),另一方面,更是因為隨著中國經濟的蓬勃發展,越來越多的國外學者,國際學生對中國當代的社會經濟與文化充滿好奇與興趣,學校希望借助這樣的活動增加彼此之間的交流,理解,更重要的是施惠于他們的未來。

就筆者的親身經歷而言,海外中國年的文化意義,已經超越了“歡慶”本身。文化之根,在母國,更在人心。毋庸置疑,海外社會對華人群體與中華文化的重視與中國本土綜合實力的增強有著必然的聯系,但同時,文化的感染力不止于經濟利益的吸引。恐怖主義,英國脫歐與特朗普上臺,今天的西方文明面臨著眾多的不確定性,這樣的時刻,東方的活力與眾多的可能性讓越來越多的西方人震驚、好奇,他們所渴望的不只是中國所提供的市場機遇,更是在21世紀人類發展前景這個大問題上能否給出一個更好的答案。因此,當今天瓦赫寧根的市長提到“學習”二字時,我覺得他是真誠的,懇切的。如同不久之前達沃斯論壇上習主席關于全球化的發言所博得的滿堂彩那樣,在今天這樣的困局面前,中華崛起不應只局限于本民族之復興,更在于能否提供一個切實,可靠的新答案。

如今的西方人談到中華文化,多多少少仍舊停留在中國古典文化的印象之上。筆者真切地希望,在未來,作為名詞的“中國文化”可以超越古典的印象,而成為富有活力的,獨具創造性的,能夠為世界所理解接受并欣賞的當代文化。它是繼承的,同時又是包容的,升華的。可以說,如今的中國年熱潮仍主要受助于市場與商業利益的推動,在文化展示與交流上仍然存有臉譜化,刻板化的問題,但我想,這還只是個開始,海外中國年的意義與未來的方向應當也一定不止于經濟,她所扮演的角色,應當恰恰就是上面所提那個“新答案”的詮釋者和傳播者。而這一答案的譜寫,則需要所有海內外的中華兒女,在更為開放的精神指引下共同求索。

(作者系荷蘭阿姆斯特丹大學文化分析研究院博士候選人)

編輯:劉小源

關鍵詞:文化 學生 荷蘭 中國年 歡慶

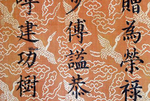

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨 探訪韓國“世越”號沉船

探訪韓國“世越”號沉船 韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控

韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控 聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗

聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗 伊拉克和中國油企簽署油田開發合同

伊拉克和中國油企簽署油田開發合同 意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅