首頁>專題>12屆全國政協雙周協商座談會>十二屆全國政協第四十二次雙周協商座談會 十二屆全國政協第四十二次雙周協商座談會

全國政協“非物質文化遺產傳承與保護”雙周協商座談會發言摘登

全國政協委員、內蒙古自治區政協副主席、內蒙古師范大學副校長鄭福田:加強少數民族地區非遺保護力度

中華民族是多元一體的大家庭,做好少數民族地區非遺保護工作非常重要。

目前,內蒙古自治區非遺保護工作主要存在三個問題:一是少數民族文化藝術與社會整體認同之間存在一定障礙和偏差。在民族內部極為重要、極具特色的項目,因文化類型不同、語言習俗差異等原因,使其在社會上的認可程度與重視程度打折扣。二是內蒙古自治區地域廣闊,同一風俗習慣在傳承過程中略呈差異,這對有些項目申請國家級非物質文化遺產有影響。三是非遺項目代表性傳承人老齡化嚴重,影響“活態傳承”。

為此建議:

一、 強化中華民族大家庭的文化自覺,吸取當年敦煌在國內、敦煌學重心在國外的教訓,在民族地區非遺等領域建造根基,確立基礎,奠定權威性。

二、 民族地區申報非遺項目時,應考慮到不同民族的文化差異和心理期待。

三、 對待“捆綁式”非遺申報的項目,要強調其所反映的整體民族文化特點,盡量忽略其中一些小的差別。

全國政協委員、中國社會科學院學部委員、國務院參事何星亮:非遺需要科學保護和傳承

對于非物質文化遺產,必須科學保護和傳承。

為此建議:

一、 保護多樣性與增強共同性相結合。既要保護非物質文化的多樣性,也要促進各民族非物質文化的交流,以增強共同性。促進各民族非物質文化交流、交融和增強共同性的方式,主要是增加共同活動的時間和空間,也就是要多過當地各民族共同參與的節日,多建各民族共同活動的非物質文化遺產場所。

二、 傳承與創新相結合。創新的目的是使傳統文化恢復活力,創造性地使之轉換為現代文明。在保護和傳承的基礎上創新,在不斷創新中發展。創新的形式主要有兩種:一是在非物質文化基礎上增加新的內容,使之更適合于當代人的生活方式;二是運用現代科技制作非物質文化產品,使之升華為現代文明。

三、 傳統與現代相結合。傳統文化的精華沒有時代性,可以世代傳承;而傳統文化中的糟粕則具有時代性,與現代理念和現代法律相悖。凡是阻礙現代化建設的習俗不能保護,凡是違背國家法律的習俗不能保護,凡是不利于國家統一和民族團結的習俗也不能保護。

四、 區域因素與民族因素相結合。在許多民族地區,不少非物質文化遺產,包括許多節日和習俗,并不是某一民族獨有的,而是該地區各民族共有的,屬于區域性的非物質文化遺產。凡是各民族共有的區域性非物質文化遺產,不能以某某民族的非物質文化遺產命名,應以“某某村”或“某某鄉”等區域名稱命名。同一地區共有的非物質文化遺產,不應過分強調民族屬性。

青海省政協副主席李選生:加大青海藏區非遺保護力度

青海是一個多民族、多文化、多宗教交融的省份。目前,青海藏區非物質文化遺產項目保護存在的困難和問題主要有以下幾方面:一、保護難度加大。青海藏區少數民族非物質文化遺產大多以村落或家族式傳承,這種傳承方式較脆弱,目前傳承人大都年事已高,后繼乏人;隨著城鎮化建設、三江源生態保護力度加大,一部分世居牧民遷出舊居,承載歷史文化記憶的載體越來越少。二、認識尚待加強。青海藏區各級政府已經將非物質文化遺產普查和保護列入議事日程,但民眾的文化自覺和主動性還不夠;政府投入不足也給非物質文化遺產保護工作帶來一定困難。三、法律意識淡薄。青海藏區多數地方沒有出臺非物質文化遺產保護條例及相關法律法規;缺乏保護規劃和保護制度,重申報、重開發、輕保護、輕管理現象比較普遍;人才缺乏,經費困難。

對此建議:

一、 建立藏區非物質文化遺產保護獎勵機制,提高對藏區非物質文化遺產傳承人的資助水平。

二、 中央財政加大對民族地區非物質文化遺產保護的支持力度,建立非物質文化遺產保護傳承人的專項基金。

三、 提高藏區民眾保護非物質文化遺產的法律意識,研究出臺適合藏區非物質文化遺產保護實施細則,使保護工作規范化、法制化。

四、 加快青海省藏區非物質文化遺產資源數據庫建設,建立健全非物質文化遺產保護系列音像資料資源。

五、 加大引導群眾自覺保護非物質文化遺產項目的工作力度。此外,要在藏區建設非物質文化遺產示范基地,保護和傳承非物質文化遺產項目,培養和發展非物質文化遺產傳承人。

編輯:劉小源

關鍵詞:傳承 保護 非遺 物質 文化遺產

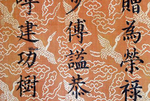

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨 探訪韓國“世越”號沉船

探訪韓國“世越”號沉船 韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控

韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控 聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗

聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗 伊拉克和中國油企簽署油田開發合同

伊拉克和中國油企簽署油田開發合同 意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅