首頁>專題>生態中國>要聞 要聞

傳承耕育倫理道德、弘揚中華耕育文化與耕育文明

耕育倫理道德(下稱倫德)是耕育倫理和耕育道德的合稱,耕育倫德是在中華農耕倫德精粹的基礎上,與生態倫德、耕育文化、耕育文明綜合集成的優秀活態體系,也是中華倫德的傳承與創新。耕育倫理道德核心理念:善良真誠、互敬互愛、天地人和、修身保節。

傳承不守舊,創新不忘本。耕育體系融合了勞育、美育等學科,其核心理念:回望農耕、耕讀新傳、生態保育、文化倫德。耕育倫德是涉及農業、文化、飲食倫理道德等諸多交叉領域,耕育倫德與耕育文化、耕育文明、耕育農業、耕育農法、耕育田園、耕育技藝、耕育康養、耕育美膳、耕育品牌共同形成耕育體系大家庭。

一、 中華耕育倫德發展歷程

1、 中華民族自古的倫德傳統

中華民族自古就有自己的倫德體系,只是它的表述方式有自己的特色。早在先秦時代就有了明白的表達,即“人倫之理”。漢代開設的“大學”“小學”教育,雖然是按適學年齡劃分教育階段,但就其教育內容和宗旨來說,它不僅是祖傳的倫德禮儀教育之學,而且作為“治國理政和育人之道”就是學習并踐行倫德、道德、禮儀的倫德學或品德學。

所謂人倫主要就是指家庭、家族成員之間的血緣輩分、親疏、位次關系或順序。“人倫之理和為人之道”,就是中國幾千年傳承下來的倫德學或道德,宋明時期的倫德之學已成熟為獨特的中國哲學。在中國傳統哲學中,宋明思想家們尤其強調知行合一的修德功夫。正如《大學》所講,修身、齊家、治國、平天下,把修身與齊家、治國、平天下結合起來,強調修身是本。修身是一個自化的過程。在中國傳統道德修養論中,這個“自化”過程就是主體自己改變自己、提高自己的過程。如自知、自思、自省、自信、自立、自律等。這正是中國傳統道德修養的特點。

2、 中國耕育倫德發展與內涵

按照倫理的風俗、習慣含義,耕育倫德強調人與自然和諧,面對經濟和社會層面上農林牧副漁、環境、康養、餐飲、食品等相關方面,追求公平合理、責任共擔,加強全社會自覺行為和規范,謹慎創新有關的倫德問題。

中國道德文明發展幾千年,不論甲骨金文、竹木字刻,還是經史子集、官府文書,都記載著許多倫德理念、道德規范、圣人箴言和德行事跡。其中凝結著豐富的道德生活體驗,記載著民間活動和各界杰出人士的事跡。有許多有價值的道德建設思想,是我們今天仍然需要借鑒的。

中國傳統道德建設經驗很多,其中有一條重要的可以說是基本的經驗,即社會道德價值導向規范化、制度化。道德反映一定社會的經濟、政治、文化、倫德秩序和民族精神,表現為向善的理想、愿望和要求。

3、 中國倫德文化觀念是對人類文明史貢獻

從文化價值來看,中國人奉行天地人的整體取向。中國傳統和中國文化基因是倫德一體、倫理優先。倫理是實體,道德是主體,倫理是精神的家園,道德是精神的歸宿。

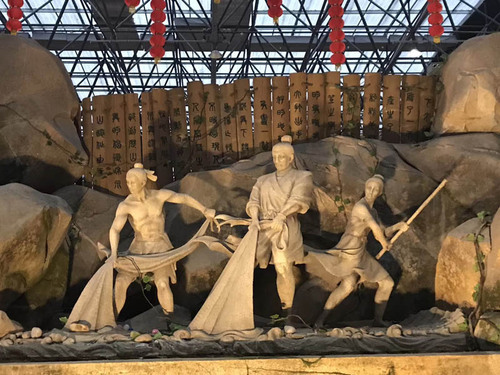

中國文化是以尚德為主的道德文化,中國文化在漫長的人類文明史上屹立于世界文明之林,根本原因就是因為它締造并且與時俱進地推進了倫德一體、倫理優先的精神哲學形態,它既是中國形態,也是中國文明對人類文明的獨特貢獻。以耕牧漁樵為代表的農耕文明是千百年來中華各民族生產生活的實踐總結,是華夏兒女以不同形式延續下來的精華濃縮并傳承至今的一種文化形態,農耕文明所蘊含的精華思想和文化品格都是十分優秀的,例如培養和孕育出愛國團結、獨立和平、集體至上、尊老愛幼、勤勞勇敢、吃苦耐勞、艱苦奮斗、生態消費等文化傳統和核心價值理念,值得充分肯定和借鑒。

二、 耕育倫德保護傳承的必要性

1、 倫德觀念是社會關系的基石

有無倫德觀念是人與動物的根本區別,一個缺乏道德力量支撐的國家,絕不可能成為強大的、受人尊敬的國家。沒有倫德觀念的民族,沒有資格生活在這個時代。道德是社會關系的基石,是人際和諧的基礎。中國古代思想家提出的博大精深的思想體系以及很多理念,與人為善、天人合一、道法自然等,至今仍然深深影響著中國人的生活。中國是有著悠久文明的國家,中華民族是自強不息、厚德載物的民族,中華文明根系靠倫德來維系,每個中國人心底所蘊藏的道德意愿和道德情感,是維護社會秩序最廣泛、最深厚、最根本的文化土壤。

2、 耕育倫德可以維系社會公俗良序

耕育倫德體現在歷代仁人志士公而忘私,忠于國家社稷的愛國精神,范仲淹的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,顧炎武的“天下興亡,匹夫有責”等,這些這既是中華民族歷經磨難而長興不衰,締造輝煌的重要基因。隨著社會分工的出現,《孫子兵法》中要求軍中將領必須具有“智、信、仁、勇、嚴”的品德。孫思邈說“大醫精誠”,要求醫者既要有精湛醫術,又要有高尚品德,耕育倫德對當前職業道德建設的借鑒。

“家和萬事興”與“治國先齊家”,中華倫德歷來重視家庭倫德關系的和諧有序,強調個人在家庭、社會等人倫關系中應盡的道德義務,體現的人倫精神和博大情懷。家庭是組成社會的基本單元,其穩定和諧與否直接關系到社會的穩定與和諧。家庭倫德是人們在調節家庭關系和行為應遵循的道德準則。要大力倡導孝敬老人、關愛子女、夫妻和睦、禮讓寬容、勤儉持家、鄰里友善等美德,使優秀耕育倫德精神得到傳承與弘揚。

3、 耕育倫德吸收消化融合了古今中外的倫德經驗

從古到今、從中到外,人類的倫德為社會的文明進步、個體的自由全面發展提供依據。中國現代社會的倫德具有信仰、信念、情感和意志。如何承載中國與世界道德文化的現代性經驗,建構中國特色新倫德觀,是當代耕育倫德的使命。建立中國耕育倫德話語體系和公共倫德體系。

中國的倫德理念傳統具有深遠的歷史感和連貫性。“打造中國耕育倫德話語體系”關乎全球倫德體系中耕育倫德的自主性和話語權;強調話語的自主自律不能自戀或封閉。必須寬廣的胸懷和視野,融合創新和獨立發展并重。歐美文明更崇尚法制秩序和宗教信仰,中國傳統社會則更重視基于凡俗禮儀的道德文化。倫德在中國漫長的社會文明中占據著中心地位,在我們現代社會轉型的今天,發揚傳統道德文化的原有優勢,也要借鑒古今中外的歷史經驗。克服我們傳統道德文化的自身缺陷,強化社會法制秩序和現代信念體系建設。

三、 耕育倫德保護傳承的緊迫性

1、 耕育倫德體系亟待保護和提升

耕育倫德意識框架初步形成于20世紀70年代,在二十一世紀初逐步成熟和完善的意識形態體系,旨在思考與生態、農業和食品、健康及生產相關的道德信念、價值觀、倫德教育問題,和耕育生態、耕育文化和耕育文明合成為倫德決策工具,幫助政府、企業和社會大眾審慎考慮決策和社會行為。近年來,隨著工業化、城鎮化的進程,以及生態建設、健康產業、鄉村振興戰略和食品安全等事業的推進,耕育倫德也成為中華文化和耕育倫德影響世界的標識。

2、 耕育文化的精髓是尚“德”

國無德不興,人無德不立。中華傳統文化是倫德型文化,關注個人修身,強調整體至上,主張用道德協調群體內部人與人之間的關系。要實現中國傳統耕育美德的創造性轉化和創新性發展,在建設富強國家、公平社會和美好中國,道德建設應放在重要位置。挖掘傳統,尊重自然、繼承精華,創新發展。

中國文化的精髓是尚“德”。以德為先,是中國傳統文化的基礎和精髓。對人才,要求德才兼備;對生活,不忘忠厚傳家;中國傳統文化中,不論是修身、修心,還是養性、尚法,無不以道德水準作為人與事的首要判斷標準,形成中國人,特別是中國知識分子明是非、知廉恥、重名節、識大體的處世哲學和思想基礎。

弘揚耕育文化,傳承耕育倫德,著力培育公民倫德。作為具有普遍意義的人類道德精神,要求人們在考慮自身利益時,首先要考慮他人利益和社會利益,要關心愛護他人、同情幫助他人,互愛互敬,待人以誠,施人以惠,構建和諧人際關系的道德智慧。

3、 耕育倫德與耕育文化一脈相承

文化強,則中國強,中國傳統文化面臨傳承與現代轉換問題,耕育文化是在傳承和融合、創新中發展,建立自我認知的“勤勞,聰明,勇敢,善良”文化。正直寬容、團結友善美德與我們現代核心價值觀高度契合,善待他人,謙恭莊重、寬厚和氣、互助友愛,善待自然,更加積極地保護地球,與天地萬物和諧共生,培育現代社會的新型人際關系,以及同情弱者、扶危濟困的社會心態。

耕育文明、耕育文化傳統精粹基因組成了中國文化的國家符號。中國傳統文化是以人為基礎。求得自重、自尊,將心比心,推己及人,這是最值得推廣的部分。對“人”的尊重和理解,經得起所有人的考問和認同。世界上人人平等,尊重自然、順應環境;我為人人、人人為我;重建人類互敬互愛、互信互助,這也是耕育文化堅持不變的信念。

4、 耕育倫德是農耕倫德、農業倫德的發展與提升

隨著傳統農業社會向工業化、城鎮化、現代社會的轉變,面對健康、教育、飲食等問題,耕育倫德借鑒古今中外農業生產方式和生活方式、生態保育與價值觀念,建立農業生態保護、食品安全的倫德保障系統,實現農業生態、健康與可持續發展。

農業倫德是生態保育理念在農業生產領域的創新實踐,減少破壞自然生態系統的非理性行為,以維系農業和自然生態系統的和諧關系,促進農業生態和諧發展。提升我國生態倫德在國際上的學科話語權和影響力,講好我國耕育倫德的千年故事。加強我國現代農業發展中的生態倫德問題,為我國的鄉村振興和文化振興服務。

四、 傳承中華傳統耕育道德的現實意義

1、 中華傳統耕育道德歷史悠久

中國上古文化始于炎黃,中國倫德的優秀傳統,主要有愛國主義、人格價值、人際和諧、社會責任四點。中華優秀傳統文化講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同的時代價值。這些傳統文化中倫德觀念具有深刻的現實意義。耕育倫德規范中獨特的修身正己之道、和睦治家之道和治國安邦之道,不僅是維護社會秩序穩定的深層設計,也是保障國家長治久安和社會健康發展的重要條件。繼承中國耕育倫德之中精華,耕育倫德促進生態文明建設,建設有中國特色的社會主義道德。

中國耕育倫德影響世界、改造社會、教育人民的實踐,可以指導人生、社會乃至整個世界的發展。現代和諧社會不僅富于效率、維護公平,更應當是引人向善、促進道德進步。追求身心和諧、人際和諧、政令和諧、天人和諧、社會和諧的耕育倫德精神。

2、 耕育耕育倫德與社會公德培育

在社會公共生活中,社會公德涵蓋了社會公共生活中個人與他人、與社會、與自然的眾多層面。公民應遵循的道德原則和規范,不僅有與自身相關的利害問題,也涉及公共生活領域乃至整個社會利益。開展公民道德規范教育,增強社會公德的發育和公民意識,培養公民主人翁精神,影響到社會的繁榮和諧、公平和正義問題。

3、 耕育倫德促進民眾生活幸福

在漫長的歷史進程中,中國既能夠保持民族團結統一局面,又能夠不斷融合外來民族、尊重各民族的風俗習慣和文化傳統,就是因為中國傳統社會秉持“和而不同”、“不同而一”的價值理念。中國耕育倫德文化關系到人生榮辱觀,獲得的是道德智慧。這種道德智慧可以讓人們活得更有尊嚴,幫助人們化解人生的煩惱、實現事業的成功和家庭的幸福。

4、 耕育倫德具有先天性的生態倫德發展理念

中華傳統思想講究“天時地利人和”,因地制宜,因勢利導,人與自然和諧發展。天(自然)的運動和人的活動都有一定的規律。在不違背客觀規律的前提下,必須充分發揮人的主觀能動性,爭取人與大自然的協調一致,保護地球母親、保護大自然和生態環境,減少或者避免自然天災人禍,造福于人類自身。

五、 傳承耕育倫德、促進道德教育、建設和諧社會

1、 耕育倫德教育是全方位、多層次的教育。

人類社會的發展告訴我們,和諧社會不能忽視倫德教育。構筑倫德教育的完整體系,要辦好教育,使人倫關系得到協調,穩定人心,維護社會的長治久安。中國的傳統道德教育從來都是由家庭教育、學校教育、社會教育相互配合、共同完成的,因此取得了良好效果。今天,我們所進行的道德教育也應該是全方位、多層次的教育。

家庭是社會的細胞,一個人的道德品格主要取決于家庭,而生存和發展的技能主要從社會獲得。道德教育是家庭的重大責任。古今中外,各國都很重視家庭在個人道德形成中的作用,但教育的內容和方式卻有很大的差別。以人倫為基礎,以情感情理為法則處理家庭人際關系的中國人以血緣關系為基本坐標,靠他人存在確立自我存在,重視個體與家庭其他成員的關系,離開了這種關系,自我就失去了存在的價值。

振興中華民族,屹立于世界先進國家之林,為此,就必須弘揚我們民族道德精神,傳承我們民族博大精深的耕育倫德文化,為世界的和平與發展帶來新的曙光。

2、 倫德教育促進社會和諧人們幸福

中國耕育倫德理念是中華民族優秀傳統文化的重要組成部分,博大精深。弘揚優秀的倫德文化,借鑒傳統的道德教育,對于加強當前的倫德教育,促進社會和諧、生態和諧、人類和諧,具有深遠的現實意義。

一個社會的優良風俗是這個社會的時代精神,風俗習慣的文明變遷,離不開教育。教育不僅是理智理性的知識教育,更是一種實踐理性的生活教育。這種生活教育貫穿于日常生活的每一個方面,成為穩定的性格特征與行為方式。中國耕育倫德理念以培育人的身心和諧、國家的政民和諧、世界和諧環境。重視道德教育,弘揚優秀的倫德文化,通過制度建設,強化國民的律己意識,推動國際國內社會和諧的建設。(作者孫建系聯合國工發組織全球科技創新專家委員會執行主席)

編輯:李敏杰

關鍵詞: