首頁(yè)>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

黃賓虹的繪畫圖式只屬于黃賓虹

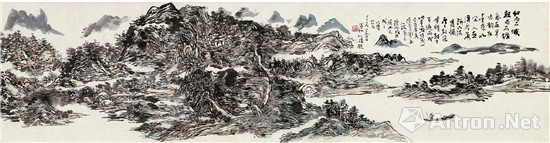

黃賓虹 山川臥游卷(局部) 40.5×305cm 紙本設(shè)色 1952年 中國(guó)嘉德2011秋季拍賣 成交價(jià):5290萬(wàn)元人民幣

盡管備遭踐踏,生長(zhǎng)在路邊的牛蒡草依然從傷痕累累的軀體上抽出新生的枝蔓。

列夫·托爾斯泰筆下牛蒡草的遭遇和生命活力令我們想起20世紀(jì)中國(guó)畫的運(yùn)命。20世紀(jì)之初,中國(guó)畫和她相依為命的中華民族一樣,面臨著生死抉擇。在世紀(jì)風(fēng)雨中,她遭遇了來(lái)自兩方面的沖擊:一方面來(lái)自在19世紀(jì)商品化進(jìn)程中更加萎靡不振的中國(guó)畫壇式微慣性的沖擊,一方面來(lái)自國(guó)人備感新奇的西方古典繪畫藝術(shù)和觀念的沖擊。在雙重夾攻之下,有人驚呼中國(guó)畫已經(jīng)到了絕地末路。

于是中國(guó)畫壇因勢(shì)分裂成兩個(gè)“板塊”:一些有識(shí)之士從外來(lái)文化中看到中國(guó)畫走出絕境的曙光,開始摸索以西方繪畫的技法改造萎靡不振的中國(guó)畫;一些守舊之士則抱殘守缺,墨守陳規(guī),除了哀嘆江河日下外,滿足于偏安一角。

這就是世紀(jì)之初的中國(guó)畫壇形勢(shì)鳥瞰圖。

由于黃賓虹對(duì)以折中中、西、日畫的“折中派”強(qiáng)烈的抨擊,由于他對(duì)中國(guó)文化精華的不斷呵護(hù),由于他探討中國(guó)畫論使用的多是舊有的畫論“部件”,由于他繪畫漸變的圖式來(lái)自傳統(tǒng),長(zhǎng)期以來(lái),他被論者定位于守舊派“板塊”。當(dāng)我們把他放在更為廣闊的背景上加以考察,當(dāng)我們細(xì)心體認(rèn)他在一系列論畫之作精神的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這樣的定位并不符合歷史事實(shí)。

黃賓虹的實(shí)際情況遠(yuǎn)比這樣簡(jiǎn)單的定位復(fù)雜得多。

30年代,黃賓虹在《中國(guó)山水畫今昔之變遷》中認(rèn)為學(xué)術(shù)界(包括美術(shù)界)對(duì)外來(lái)的歐、日學(xué)術(shù)“借觀而容其選擇”是“理有固然”的,但于“借觀”的同時(shí),須要“返本以求”。他知道,“返本以求”中國(guó)畫再生空間的取向容易與守舊與逆潮流相混淆,所以一再表露心跡:“鑒古非為復(fù)古,知時(shí)不欲矯時(shí)。”當(dāng)他登高一呼,應(yīng)者寥寥之際,他依然故我地尋覓求索于古紙堆與世界藝術(shù)潮流之中,并于1934年發(fā)起百川書畫會(huì),和一批年輕的美專西畫教授切磋中西畫理。縱觀其一生,在他堅(jiān)守本土文化的同時(shí),隨時(shí)保持著開放的胸襟,他堅(jiān)信,在危機(jī)與機(jī)遇并存的現(xiàn)代,傳統(tǒng)深厚的中國(guó)繪畫一定會(huì)再鑄輝煌。

借觀外來(lái)藝術(shù)而返本以求,需要“板凳一坐十年冷”耐得住寂寞的心態(tài),需要讀萬(wàn)卷書行萬(wàn)里路竭一生之苦功的毅力。這,對(duì)于生活在嚴(yán)酷的生存壓力之下要養(yǎng)家活口的畫家來(lái)說(shuō),是難以承受的。所以,在1943年黃賓虹遇到知己傅雷之前,現(xiàn)實(shí)留下給他的只能是條“踽踽涼涼”(黃賓虹語(yǔ))的獨(dú)行者之路了。

取徑獨(dú)行者之路使黃賓虹既不同于視傳統(tǒng)為糟粕而熱心于折中中西的“新派”,也不同于視外來(lái)文化為洪水猛獸而泥古不化的“舊派”:他處于新舊兩個(gè)“板塊”邊緣之外。這使他把自己流放到兩個(gè)大陸之間的一小片“孤島”之上。

黃賓虹“返本以求”的畫學(xué)語(yǔ)言貌似老生常談,他所給出的帶有他強(qiáng)烈個(gè)性化色彩的理論闡述的圖式遠(yuǎn)離時(shí)尚審美趣味,不入時(shí)好,所以生前身后很長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期,他的藝術(shù)和藝術(shù)理論難邀真賞,知音寥寥。當(dāng)風(fēng)云幾度變幻的20世紀(jì)遠(yuǎn)去,中國(guó)畫生存環(huán)境和生長(zhǎng)空間再度引起人們關(guān)注,當(dāng)20世紀(jì)文獻(xiàn)整理工作取得一定進(jìn)展,黃賓虹他那一度難以參破的畫理內(nèi)核有望突破,他個(gè)性極強(qiáng)的作品得到更多人的理解,發(fā)掘出來(lái)的一度塵封于發(fā)黃變脆紙張上的“黃賓虹文獻(xiàn)”幾乎成為一門“顯學(xué)”的時(shí)候,回顧梳理黃賓虹“獨(dú)行者之路”的歷程,也許是件饒有興味的事。

藝術(shù)拒絕復(fù)制,拒絕泥古不化,黃賓虹繪畫圖式只屬于黃賓虹。擯去他的繪畫圖式,擯去他奉獻(xiàn)的藝術(shù)瑰寶,黃賓虹藝術(shù)思想的哲理、藝術(shù)演化的機(jī)制,也許更值得我們?nèi)肌?/p>

傅雷認(rèn)為:“繪畫鵠的當(dāng)不止于擷取古賢精華,更須為后人開路。”

我想他是對(duì)的。

(王中秀,近現(xiàn)代美術(shù)史學(xué)者,黃賓虹研究專家)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:黃賓虹 繪畫 中國(guó)畫