首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

達(dá)芬奇500年中的人性與神性

原標(biāo)題:身體、偏執(zhí)和神性——達(dá)·芬奇500年

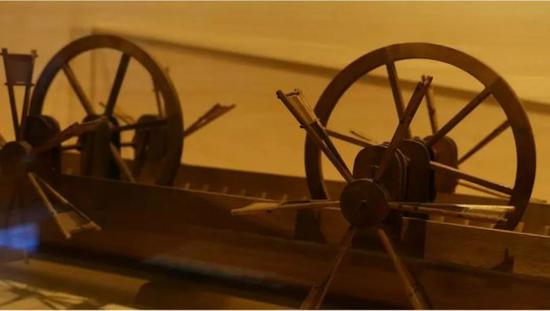

2016年深秋的一個夜晚,我們一行人在淅瀝小雨的伴隨下,拜謁了臥居在芬奇鎮(zhèn)建筑群落中的達(dá)·芬奇博物館。因雨天交通不便,晚9點(diǎn)方至。雖略帶倦意,工作人員依然微笑著將我們帶進(jìn)溫暖的展廳。昏暗的燈光下,浸染著古典氣息的500年前的科學(xué)殿堂緩緩地向我們敞開:飛行器、潛艇、坦克、攻城器械、水利裝置……還有那座永遠(yuǎn)也不可能實(shí)施的“永動機(jī)”。在那一刻,歷史的通道似乎一下子變得狹窄了。同行的朋友提出一個問題:在文藝復(fù)興時代,這些發(fā)明既無實(shí)用價值,也不可能在市場上售賣,達(dá)·芬奇為什么還要鼓搗這些玩意兒?我給出的答案有些妄加揣測:達(dá)·芬奇發(fā)明它們,是一個先知先覺對未來發(fā)現(xiàn)與狂喜的結(jié)果,也是為了證明自己是天才的擁有者;當(dāng)然,還可能是為了輸出自己體內(nèi)過多的精力。從博物館出來,已是深夜,一盞孤燈鬼眨眼般地在細(xì)雨中閃爍著。我忽而有一個奇怪的念頭:那微弱的光如此神秘,如此捉摸不定,難道是達(dá)·芬奇的眼神,以穿越500年的疲憊與智慧,打量著我們這些異鄉(xiāng)客?情境亦真亦幻,難以言說,能以這種心理感知與達(dá)·芬奇交流,也算不虛此行。

文藝復(fù)興的三杰都很孤傲,但自詡在科學(xué)和藝術(shù)兩個領(lǐng)域都達(dá)到高峰的,卻只有達(dá)·芬奇一人——說到科學(xué)和稀奇古怪的發(fā)明,米開朗琪羅和拉斐爾只好閉嘴。

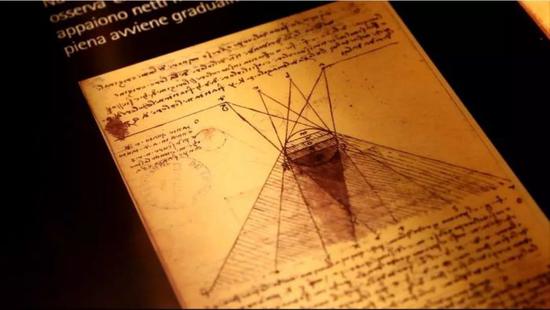

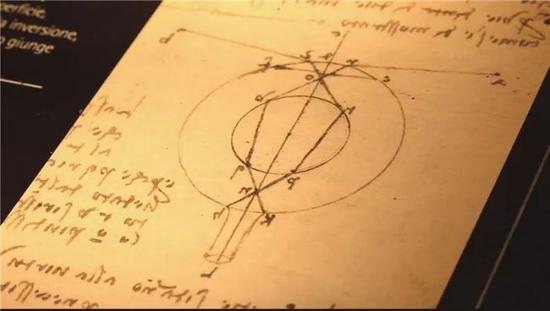

科學(xué)和藝術(shù)兩座高峰都涉及了身體——人的身體和地球的身體。1510年左右,近60歲的達(dá)·芬奇在研究人類心臟及體格3年后,所繪制的人體骨架和肌肉結(jié)構(gòu),在觀察的敏銳性、結(jié)構(gòu)功能的準(zhǔn)確性和表現(xiàn)的美感上,皆傲視古今。差不多同一時期,達(dá)·芬奇對“地球的身體”進(jìn)化史進(jìn)行了深入的研究,其成果詳盡地記錄在《萊切斯特手稿》中。500年后,另一位改變了世界的科學(xué)家比爾·蓋茨,以超過3000萬美元的價格將其收入囊中。這既是一位天才對另一位天才的仰慕與致意,也是兩顆孤獨(dú)心靈的隔空共鳴。

我們似乎沒有必要以現(xiàn)代知識來驗(yàn)證達(dá)·芬奇的科學(xué)研究,也不必過度從專業(yè)科技史的角度來評價他。盡管科技史家們對他的成就贊不絕口,甚至喋喋不休,在我看來,達(dá)·芬奇的卓越之處在于他提供了一種跨學(xué)科的思維,一種觀察人體和地球的方法論。難道不是嗎?達(dá)·芬奇的觀察,擁有真正的洞察之美——這是洞察至真理領(lǐng)地時所升華出的超自然之美,它一點(diǎn)不比達(dá)·芬奇的繪畫美學(xué)遜色。英國心臟科醫(yī)生弗朗西斯·威爾斯近年來將他的臨床經(jīng)驗(yàn)與達(dá)·芬奇的人體手稿、尤其是心臟解剖圖手稿作了對比,發(fā)現(xiàn)了科學(xué)家、藝術(shù)家們在閱讀達(dá)·芬奇手稿時所忽略的細(xì)節(jié)。科學(xué)飛速進(jìn)步的500年后,一位“同行”仍然在達(dá)·芬奇手稿中獲得啟發(fā)與益處,這不能不讓人從心靈深處產(chǎn)生震顫——盡管我們早已習(xí)慣了這種感受。

藏于達(dá)·芬奇博物館的達(dá)·芬奇手稿

對于達(dá)·芬奇,我們必須習(xí)慣于將科學(xué)家、工程師的名稱放在藝術(shù)家身份之前,因?yàn)槲覀兪褂谩疤觳拧币辉~時,更多的是指前者。事實(shí)上,即便是藝術(shù)上所體現(xiàn)出的天才般的成就——比如“暈染法”,也是達(dá)·芬奇觀測天體時對自然之光領(lǐng)悟的結(jié)果。所謂“天才”,通常被認(rèn)為是具有神秘的超自然天賦的人,他們似乎總是被神靈所眷顧。但在15世紀(jì)以前,“天才”(genius)一詞拉丁文的詞源意為“一種指導(dǎo)性的精神”,適合所有的人。從這個角度理解,天才即是對一切劃地為牢思維具有反叛精神的人,他總是在所有事物上洞察、領(lǐng)悟到真理與規(guī)律。無論是被神靈眷顧的“天才”,還是具有世俗反叛精神的“天才”,皆適宜于用來指稱達(dá)·芬奇。在達(dá)·芬奇那里,藝術(shù)和科學(xué)、工程之間的橋梁,正構(gòu)筑于這種天才的終極形態(tài)之上。

通俗一點(diǎn)理解,達(dá)·芬奇的天才源于他的好奇心、野心和意志力,而他在科學(xué)、工程方面的靈感則往往來自于他在大自然中所做的白日夢。比如,蝙蝠的翅膀激發(fā)他設(shè)計出手動滑翔機(jī);楓樹種子從樹上掉落的現(xiàn)象為他提供了設(shè)計直升機(jī)原型的參照;烏龜堅硬的外殼則成為他設(shè)計坦克的起點(diǎn)。正如《達(dá)·芬奇》(西蒙和舒斯特出版社,2017年)一書的作者沃爾特·伊薩克森所說,達(dá)·芬奇的創(chuàng)造力在于“他把人類的想象力變成了可供人們學(xué)習(xí)的知識”。將對自然的觀察與無邊的想象融匯,把可見的與不可見的事物貫通,從而實(shí)現(xiàn)意想不到的飛躍,是達(dá)·芬奇天才的標(biāo)志,也是后來天才的標(biāo)志。這一秉性在愛因斯坦、本杰明·富蘭克林以及史蒂夫·喬布斯身上得以完美地體現(xiàn)。

藏于達(dá)·芬奇博物館的達(dá)·芬奇發(fā)明成果

應(yīng)該說,現(xiàn)代人對達(dá)·芬奇的理解仍存在著偏差。他是一個“全面發(fā)展的人”——文藝復(fù)興的典范、后繼者的楷模;但他也是一個極端偏執(zhí)的人,一個孤獨(dú)而自由的靈魂。這個童年時期只會講托斯卡納方言,只能通過繪畫來溝通的人,與美第奇家族發(fā)生過沖突,和米開朗琪羅相互譏諷。總之,他搞不好人際關(guān)系。達(dá)·芬奇的偏執(zhí)還表現(xiàn)在繪畫上。雖然達(dá)·芬奇是解剖學(xué)、色彩學(xué)、光影學(xué)、透視法的建立者之一,但我們在他的畫面上看到的更多的是視覺上的嬉戲,對理性的蔑視以及在混亂中所獲得的樂趣。這種對形式和意義破壞的怪誕行為與理念,只有在400多年后的現(xiàn)代藝術(shù)那里才能得以勉強(qiáng)地解釋。然而,正是偏執(zhí)和偏執(zhí)帶來的孤獨(dú),成就了這一偉大的天才。幸運(yùn)的是,達(dá)·芬奇孤獨(dú)與偏執(zhí)的背景是文藝復(fù)興,在那個奔放、自由、陽光普照的時代,美第奇宮、佛羅倫薩、米蘭乃至法國王宮皆以寬容的胸懷擁抱了他,理解、原諒、容忍了這位偏執(zhí)狂所有的脆弱的人性——這才是一個民族文藝復(fù)興的根基。它給予我們的忠告是:對于一個民族的文藝復(fù)興而言,所有的文件、報告、口號都遠(yuǎn)不如寬容的力量。

奇怪的是,弗洛伊德從來沒有在他的理論中贊賞過達(dá)·芬奇。在他的研究中,僅僅相信達(dá)·芬奇將精神的創(chuàng)傷升華為了永恒的藝術(shù)。但弗洛伊德1910年對達(dá)·芬奇的定義卻是偉大的、無與倫比的——“一個徹底變態(tài)的心靈”。這一判斷準(zhǔn)確地道出了達(dá)·芬奇這顆頭腦的神性所在:它意味著對塵世的離經(jīng)叛道,意味著對超驗(yàn)世界的感知以及與神靈的擁抱。從這個意義上講,達(dá)·芬奇超越了文藝復(fù)興和所有時代,他是一個可怕的“時代無差別”的天才,換言之,他是最接近神的人。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:達(dá)芬奇 神性 科學(xué) 文藝復(fù)興 ,達(dá)

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日 以色列對加沙地帶實(shí)施報復(fù)性空襲

以色列對加沙地帶實(shí)施報復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅