首頁>人物·生活>秀·風采秀·風采

黃志偉: 給基因編輯系統裝上“安全閥”

“做科研,不時有新的發現,而我們是世界上第一個發現的人,這很酷。”

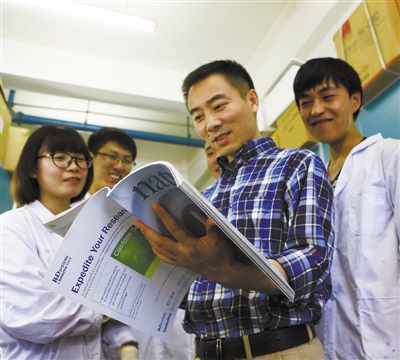

黃志偉(右二)檢查團隊成員的實驗筆記,指導他們開展實驗。

黃志偉(右二)檢查團隊成員的實驗筆記,指導他們開展實驗。

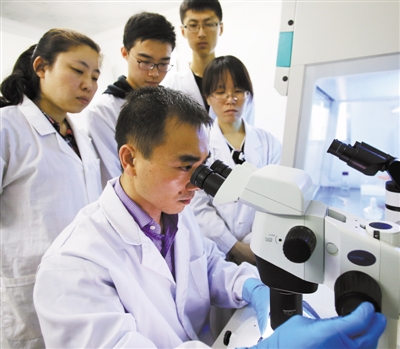

黃志偉(前)帶領團隊成員一起查看實驗結果。

人物名片

黃志偉,生于1979年5月,系哈爾濱工業大學生命科學與技術學院院長。他長期從事免疫與感染疾病方向的基礎研究,包括艾滋病病毒與人的蛋白復合物結構與功能研究、細菌適應性免疫系統的分子機制等。

“7-11”——所有認識黃志偉的人都知道,多少年來,他都堅持著這樣的生活,即從早7點工作到晚11點。

即便忙到“7-11”的程度,這位哈爾濱工業大學生命科學與技術學院教授還是覺得“時間不夠用”。“快節奏”是同事和學生對這位教授一致的印象。不久前,在《自然》上發表論文的喜訊,也沒讓他慢下來。

“第一個問題是什么?”這不,還不等記者發問,他已經要開始“搶答”了。

這是個跨界“玩家”

在黃志偉團隊實驗室的桌子上,堆滿了幾十本《自然》《科學》《細胞》雜志,黃志偉堅持每天抽時間看文獻,國際頂尖學術雜志更是每期必看。

這位“7-11”教授,本科讀的是化學工程與工藝專業。大學老師的一句“你對有機化學感興趣,對生命化學會更感興趣”,讓他敲開了生物的門。本科期間,黃志偉便開始自學細胞生物學、遺傳學、生物學等相關知識。研究生和博士后階段又先后從事生命科學的結構與功能、免疫與感染方向研究。

“越強調應用,科研越做不下去,做科研不能太功利。”黃志偉及其團隊從事的是基礎研究,或許就源自他對生命科學的純粹。

2014年1月,黃志偉團隊揭示了艾滋病病毒毒力因子(Vif)結構,所寫論文《艾滋病病毒Vif“劫持”人CBF-β和CUL5 E3 連接酶復合物的分子機制》在線發表于《自然》。

知己知彼,百戰不殆。在黃志偉看來,要想殲滅“敵人”——艾滋病病毒,首先要摸清它的“底細”。

該項研究闡明了Vif如何“劫持”免疫細胞的分子機制,為研制抗艾滋病藥物提供了結構基礎。“該成果發表后,很多艾滋病患者打電話來詢問,像抓到了救命稻草。”黃志偉回憶道。

而這一年,距他從零開始,組建哈工大結構分子生物學與天然免疫信號轉導研究室,還不足兩年。

耳邊傳來實驗儀器的轟鳴,望著滿屋子的瓶瓶罐罐和大型試驗設備,黃志偉感慨道:“我是從一張桌子,一個試管開始,一點一點將空屋子填滿的。”

艾滋病病毒毒力因子的三維結構到底是什么樣的?這是困擾業界30多年的問題。而僅用一年多的時間,這支15人的隊伍就突破了這一研究瓶頸。黃志偉告訴科技日報記者,一個實驗有無數個步驟,每一步都會遇到不同的問題,任何一步判斷錯了,都可能與成功失之交臂。

按黃志偉的說法,他從不考慮他研究的方向有多少人在做,又有多少人沒做出來。“這些都會影響判斷,好的科研都不是計劃出來的。”這位操著南方口音的跨界“玩家”,帶著一顆童心,瀟灑地在世界級的舞臺上叱咤風云。

不當“甩手掌柜”

在他辦公室的墻上,粘著一沓卷角兒的粉紅色便利貼。“做科研和在公司朝九晚五不同,每天早上來到實驗室都會有新的期待。”黃志偉在家的時間與在實驗室相比只是個零頭,按他的話說,好習慣想要改變也很難。

科研工作者就像運動員一樣,職業黃金時間短暫。而進入狀態的黃志偉無疑步入了“正循環”。

2016年4月,他的團隊揭示出Cpf1(Cpf1是一類CRISPR細菌免疫系統的效應蛋白,現被用作新型基因編輯工具)的工作機理,該研究論文《CRISPR-Cpf1結合crRNA的復合物晶體結構》在線發表于《自然》。

科學家目前已初步了解,某些疾病的出現是由于DNA序列出現了問題。但如何精確地改變和操控這類DNA,人類還只能“攤手”。

這類致病DNA也正是誘發癌癥、艾滋病等疾病的“元兇”,而CRISPR-Cpf1則可修復這些“出了問題”的DNA,但CRISPR-Cpf1的分子機制一直無法揭示。

此次,黃志偉團隊破譯CRISPR-Cpf1的運行機制,對認識細菌如何通過CRISPR-Cpf1系統抵抗病毒入侵的分子機理具有十分重要的科學意義,而且為進一步改造Cpf1系統,使之為全新的基因編輯系統提供了結構基礎,離戰勝癌癥和艾滋病等疾病更近了一步。

黃志偉生動地將Cpf1基因編輯系統比作“基因剪刀手”,這是中國人第一次解析該類型的基因編輯機制。

“當承包老板,做科研沒意義。”黃志偉直言不諱。他認為,團隊中科研經歷豐富的教授,理應比學生更勤奮,不能當“甩手掌柜”。“教授對自己的實驗室最熟,重要的實驗要親手操作,要親眼看到每個實驗變化。”他邊說,邊接過一旁學生遞給他的材料,在上面簽字。

“因為沒時間打理,他經常‘胡子拉碴’。對自己的形象不大上心,但他對學生的實驗卻格外上心。親自給我們示范試驗動作和流程。甚至我的試驗筆記都認真看,每天都會批評我!”黃志偉的一位學生對科技日報記者說。

做科研是件很享受的事

今年4月28日,黃志偉團隊揭示鏈球菌基因編輯“剎車系統”分子機制的相關研究成果再次在《自然》上刊出。

“雜志只是載體上的體現,重點還得看成果。”雖已在《自然》發表多篇論文,黃志偉卻顯得十分謙虛。

該論文揭示了Anti-CRISPR蛋白AcrIIA4抑制鏈球菌活性的分子機制,有助于揭示細菌免疫系統與噬菌體防御系統的共進化分子機制,為精確控制鏈球菌基因編輯活性提供結構基礎。

在黃志偉看來,基因編輯或許能改寫生命的藍圖,但也要認識到,人類不僅需要利用基因編輯系統,還要對其進行控制,減少基因編輯“脫靶”帶來的負面作用。

“可以把鏈球菌SpyCas9基因編輯系統比作一枚‘導彈’,RNA(遺傳信息載體)就像‘制導系統’,負責把‘導彈’引導至目標,鏈球菌SpyCas9核酸酶是‘炸藥’,用它摧毀目標DNA。”黃志偉告訴科技日報記者,當基因編輯“脫靶”時,這枚“導彈”將有失控的可能。

多年來,保持著“7-11”習慣的黃志偉并沒有覺得累,反而總是說:“沒覺得很辛苦,真正做科研的人,差不多都是這樣吧!”如果哪天在辦公室看不到他,學生們就會好奇地問:“黃老師去哪里了,這不像他的風格啊!”

十幾年如一日的堅持,正是源自內心的熱愛。學生們向科技日報記者說:“一旦聊上他喜歡的生命學科,黃老師就會滔滔不絕,聊一兩個小時還是意猶未盡。”

在黃志偉眼里,做科研是件很享受的事。“做科研,不時有新的發現,而我們是世界上第一個發現的人,這很酷。”他說。

編輯:位林惠

關鍵詞:基因編輯 科研 安全

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅