首頁>人物·生活>聚·焦點聚·焦點

張焱:警惕影視創作中的“語言空轉”

影視創作是現代文藝創作的重要組成部分,影視作品不但有娛樂、教育的作用,也擔負著規范使用語言文字的使命。影視劇中的語言比一般的文學作品更容易流傳,這更要求影視工作者保持審慎、端正的態度進行藝術創作。

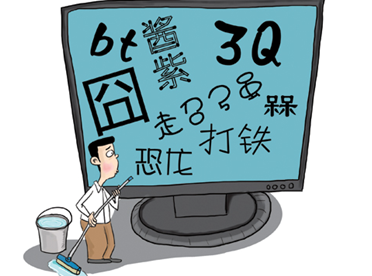

影視圈最新潮的發言據說是這樣的:“九千歲極難取悅。他們看得透融梗、撞梗,戳得穿摳像、倒模。但只要九千歲站定CP,那些IP就有屠榜可能。”這段摻雜著英語、生造詞的“新詞奇象”,讓一般閱讀者摸不著頭腦,但卻是影視圈的“行家必背(備)”。“九千歲”其實是90后、00后的并稱;“融梗”就是把已有的影視劇橋段拆裝整合,或者更直白一點說,就是抄襲;“撞梗”則是抄襲撞車。有業內人士評論,這些來路不明的詞語背后,潛藏著一只高音喇叭,最終目的不過是忽悠業內,搞暈觀眾,是創作者沒有真實感悟又想掩飾空洞時的“語言空轉”。

日新月異的互聯網語言在表達自我的同時也塑造著表達者的形象,“雷人”“杯具”“淚奔”,一批又一批標新立異的新詞漸漸從網絡用語走入公眾生活,這些新詞適應了節奏快速的現代社會交際需要,降低了識別“自己人”的時間成本。語言是動態而非一成不變的,時間自有大浪淘沙的作用,沒有必要把網絡紅詞視為洪水猛獸,幾年前紅遍網絡的“你媽喊你回家吃飯”“我叫葉良辰”已經很少有人提起。但強勢的網絡語言滲透到影視語言,問題的性質卻發生了變化。

影視創作是現代文藝創作的重要組成部分,影視作品不但有娛樂、教育的作用,也擔負著規范使用語言文字的使命。影視劇中頻頻出現的不規范用語會對大眾造成誤導,對青少年的語文學習以及語言的正確使用造成不良影響。教育部、國家語委發布的《國家語言文字事業“十三五”發展規劃》中特別指出,要建設新聞出版、廣播影視、新媒體、公共服務領域、公共場所語言文字使用情況監測體系以及社會語言生活引導和服務體系,倡導文明用語用字,抵制低俗語言,推動社會語言文明建設。

影視劇中的語言比一般的文學作品更容易流傳,這更要求影視工作者保持審慎、端正的態度進行藝術創作。《大話西游》中“曾經有一份真摯的愛情擺在我的面前,我沒有珍惜,等到失去的時候才追悔莫及,人世間最痛苦的事莫過于此”;《剪刀手愛德華》中“我愛你不是因為你是誰,而是我在你面前可以是誰”……這些內涵深厚的臺詞向我們展示了優雅使用語言的可能性和必要性。

當下部分影視從業者屈從于資本的力量,操弄著時髦的網絡語言、模棱兩可的生造詞句,用“抖機靈”的方式盲目取悅、迎合年輕人,掩蓋了真實創作能力匱乏的真相。豈不知對于所有文藝創作,要產生出思想精深、藝術精湛、制作精良的文藝作品,創作者必須克服浮躁心理,沉得住氣、守得住底線、耐得住寂寞,最終才能創作出給人心靈震撼的文藝力作。

茅盾曾提倡文藝工作者學習魯迅:“藝術巨匠的天稟,固非人人所能有,然而藝術巨匠的謹嚴,卻是人人應當效法;獅子搏兔亦用全力——這一句成語,最足以說明藝術巨匠們之無往而不謹嚴,絲毫不肯隨便。”愿這句話成為所有文藝工作者時刻警醒自我的座右銘。

編輯:位林惠

關鍵詞:影視劇 語言 娛樂 藝術 創作

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅