首頁(yè)>收藏·鑒寶>資訊資訊

特色經(jīng)營(yíng) 民營(yíng)博物館生存之本

近年來(lái),越來(lái)越多的博物館在全國(guó)各地落成。無(wú)論是公立博物館還是民營(yíng)博物館,其相同之處在于努力在文化大潮流中站穩(wěn)腳跟。顯而易見的是,民營(yíng)博物館所面臨的生存壓力更大,如何走出特色經(jīng)營(yíng)之路就成為經(jīng)營(yíng)者首要考量的問題。

近十年來(lái),國(guó)內(nèi)興起一批民營(yíng)美術(shù)館、藝術(shù)館,他們沒有國(guó)家雄厚的資金支持,但卻也頑強(qiáng)地生存了下來(lái),而且越來(lái)越得到社會(huì)的認(rèn)可。與國(guó)營(yíng)美術(shù)館、藝術(shù)館相比,這些民營(yíng)展館的展品數(shù)量少、展品性質(zhì)單一,且大多數(shù)展館面積小,和國(guó)家藝術(shù)館、美術(shù)館相比,這里可能只有屈指可數(shù)的一個(gè)或幾個(gè)藝術(shù)家、國(guó)大師坐鎮(zhèn)。因?yàn)闆]有國(guó)家資金的支持,這些藝術(shù)館、美術(shù)館需要自負(fù)盈虧,如何生存下去成了不少民營(yíng)展館的首要任務(wù)。

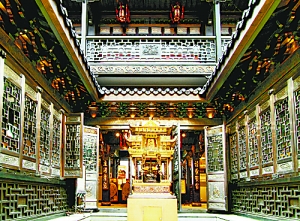

在798西四門入口處,有一個(gè)特殊的展館——朱炳仁藝術(shù)博物館。這家展館以人名命名,從開館至今已三年有余,可以說(shuō)已經(jīng)成為798藝術(shù)區(qū)幾大標(biāo)志性藝術(shù)展館之一,并且被稱為798當(dāng)代藝術(shù)的大客廳。朱炳仁藝術(shù)館可謂是銅領(lǐng)域惟一一家,且展品質(zhì)量精致、展品種類全面的藝術(shù)館。在這家室內(nèi)展示面積達(dá)1000平方米的藝術(shù)館內(nèi),觸目所及都是銅的身影。這里既有大型的熔銅壁畫、熔銅雕塑作品,也有小件的銅文創(chuàng)產(chǎn)品、銅藝術(shù)衍生品。每天都吸引著成百上千人前來(lái)參觀。

銅文創(chuàng)產(chǎn)品

從雷峰塔到峨眉山金頂?shù)漠?dāng)代十大銅建筑,從“中華第一高銅殿”靈隱銅殿到紹興步行銅橋,從只能仰頭觀望的銅建筑到能帶回家的藝術(shù)品,朱炳仁帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)將銅藝術(shù)從遙不可及演變成現(xiàn)在的觸手可得。朱炳仁作為一名藝術(shù)家,他所關(guān)心的不僅是自己的藝術(shù)事業(yè),從他的作品中我們可以看出他對(duì)時(shí)代、對(duì)人類、對(duì)民生的關(guān)注,比如《稻可道 非常稻》、《入侵》、《金飯碗空了》,他用自己的藝術(shù)語(yǔ)言表達(dá)了對(duì)人類的反思、對(duì)世界的思考。“這是一個(gè)藝術(shù)家的責(zé)任。”

作為一家民營(yíng)藝術(shù)館,朱炳仁的團(tuán)隊(duì)是如何在眾多藝術(shù)館中脫穎而出?如何將銅藝術(shù)做得風(fēng)生水起呢?對(duì)此,朱炳仁藝術(shù)中心運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、朱炳仁藝術(shù)館館長(zhǎng)董竹給出了自己的看法。

盡管近幾年藝術(shù)市場(chǎng)發(fā)展迅猛,但是由于受經(jīng)營(yíng)模式影響,不少民營(yíng)藝術(shù)館都出現(xiàn)“虎頭蛇尾”的情況。如何讓民營(yíng)藝術(shù)館從一而終才是經(jīng)營(yíng)者所面對(duì)的最大難題。董竹表示,“民營(yíng)藝術(shù)館不可能像國(guó)營(yíng)藝術(shù)館一樣將藝術(shù)品廣而全地展示出來(lái),我們的主要關(guān)注點(diǎn)只能是一個(gè)方面。這是很多民營(yíng)藝術(shù)館的發(fā)展模式,也是民營(yíng)藝術(shù)館走出自己特色的最佳途徑”。

點(diǎn)擊下方數(shù)字或鍵盤上“←”、“→”鍵,可翻頁(yè)閱讀。

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:民營(yíng)博物館 文化展示 經(jīng)營(yíng)

更多

更多

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅