首頁>春秋>熱點背后

“川北三杰”傳奇

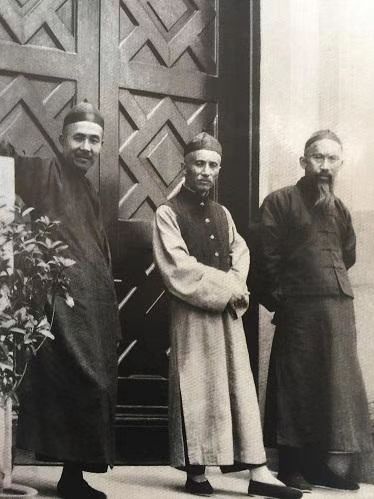

重慶中國三峽博物館保存了一張張瀾、羅綸、蒲殿俊的合影,拍攝確切時間不可考證,看上去年齡均在40歲以上的三位知識分子,身著長衫、并肩而立。張瀾(右)目光堅毅直視前方,羅綸(中)雙手交握氣度從容,蒲殿俊(左)眉宇間透著書卷氣。

這三位辛亥革命前后的風云人物,被后世并稱為“川北三杰”。

▲ “川北三杰”合影

三人命運的首次交匯

辛亥革命前夕,四川掀起了震驚中外的保路運動,在這場歷史轉折關頭的斗爭中,涌現出三位杰出的領袖人物:蒲殿俊、羅綸和張瀾。

三人都在19世紀70年代出生于四川順慶府(今南充、廣安一帶),年輩相若,所受文化教育大體相似。不過,三人雖同處川北,但家境懸殊:蒲氏家族廣置田產,祖父為廩貢生;羅氏家族農商兼營,羅綸的父親以“俠義樂施”聞名鄉里;張瀾之父僅靠四畝薄田與私塾微酬維生,常需佃耕補足生計。

三人早年皆參加科舉:張瀾18歲中秀才后止步科場,羅綸25歲中舉,蒲殿俊更在1904年高中進士,授刑部主事。之后,他們不約而同選擇赴日留學。張瀾1903年入東京弘文學院研習師范教育,蒲殿俊1904年進入法政大學專攻憲政,這段經歷使他們目睹明治維新的成效,萌生“教育救國”“立憲強國”的理想。歸國后,蒲殿俊在清廷法部任職,暗中推動憲政;張瀾創辦川北首個女塾——端明女塾,用日本帶回的標本儀器開展科學啟蒙;羅綸未出國,在家鄉興辦新式學堂,培養革命火種。

1909年四川咨議局成立,三人命運首次交匯:蒲殿俊高票當選首任議長,羅綸任副議長,張瀾雖被公推為議員,卻以“清廷立憲無誠意”為由堅辭。這一選擇預示了三人未來不同的政治路徑——蒲殿俊、羅綸試圖從體制內改良,張瀾則更傾向于革命突破。

保路運動中的生死同盟

1911年5月,清政府宣布“鐵路國有”,實將川漢、粵漢鐵路權抵押列強。川人群情激憤,張瀾、羅綸、蒲殿俊三人挺身而出,掀起轟轟烈烈的保路運動。

6月17日,成都岳府街鐵路公司內,3421名股東代表推舉蒲殿俊為保路同志會會長,羅綸為副會長,張瀾任特別股東會副會長,拉開了保路運動的序幕。蒲殿俊登臺疾呼:“川漢鐵路乃川人節衣縮食所筑!路存則川存,路亡則川亡!”臺下萬人應和,血書與捐款如潮水般涌來。羅綸手持鐵皮喇叭奔走呼號:“今日爭路權,明日爭國權!”現存于四川省檔案館的《同志會章程》原件顯示,入會者需按指印立誓:“同心保路,九死無悔。”在危機面前,三位理念不同的知識分子結成了命運共同體。

8月5日的特別股東會上,署理川督趙爾豐厲聲恫嚇:“保路廢約,未免不智!”話音未落,張瀾拍案而起:“川人自籌路款,路自可保,約自可廢!”這番辯論被密電呈報至清政府,成為激化矛盾的導火索。

9月1日,股東會決議全省罷市、罷課、抗糧抗捐。商鋪閉門、學堂空蕩,成都街頭甚至出現乞丐誓言“不行乞”、酒樓聲明“不接客”的奇景。

9月7日,趙爾豐設計誘捕9個人,張瀾、羅綸、蒲殿俊皆被囚。張瀾怒斥趙爾豐:“爾豐欲以刀鋸鼎鑊懼川人耶?頭可斷,約不可廢!”據成都將軍玉昆密奏,蒲殿俊在獄中寫下《絕命書》:“愿以頸血醒川人,路存與存,路亡與亡。”次日,數萬民眾圍堵督署請愿,趙爾豐悍然下令開槍,32人當場斃命,史稱“成都血案”。

三人在被囚期間,通過密信指導全川142州縣成立同志軍,最終促成11月27日四川獨立。在張瀾撰寫的《川人自保商榷書》中,首次提出“建立共和政府”的主張,比武昌起義早20余日。

1911年12月,大漢四川軍政府成立,蒲殿俊任都督,羅綸為副都督,張瀾出任川北宣慰使,川北三杰的政治生涯達到巔峰。

殊途同歸的歷史境遇

辛亥革命勝利后,三人的命運齒輪開始轉向不同方向。

蒲殿俊因書生治軍經驗不足,執政僅12天即遭遇新軍嘩變,都督府遭劫,黯然辭職。他留書自省:“保路之志已酬,治軍非吾所長。”此后蟄居北京,轉型為報界巨擘。1918年,蒲殿俊接掌《晨報》,提拔李大釗、孫伏園等進步文人,力倡新文化。

1919年五四運動期間,蒲殿俊頂住壓力刊登《北京學生宣言》,報紙銷量驟增至日銷兩萬份。編輯李大釗提議宣傳馬克思主義,蒲殿俊坦言:“吾雖不解其學,然新思潮如大江東去,不可阻擋!”同時,蒲殿俊還創辦中國首個戲劇專科學校,培養出歐陽予倩等人才。

1934年,蒲殿俊病逝于北平時,僅女兒蒲耀瓊侍疾在側,晚景凄涼。晨報社同仁整理他的藏書,發現日文版《資本論》批注達137處。為此,張瀾特撰挽聯:

耆英信江漢炳靈,世載任高談:子瞻前輩,諸葛后生,才識學皆堪竟爽。偏折翅九萬天風,賣文以為活,養親而自娛。問頻年、客跡渝中,誰惜斯人憔悴?

保路為辛亥革命,先驅想當年:督署同拘,軍府創建,蒲羅張一時齊名。乃彈指廿四寒暑,西充既玉埋,北平又瓊泣。獨今日、招魂江上,難禁老淚縱橫!

羅綸曾短暫代理都督,三度出任國會議員,1923年目睹曹錕賄選丑劇后毅然辭官。歸鄉創辦西充中學,自編《中華正氣歌》教材,告誡學子:“讀書不為做官,而為明理救國。”將保路精神注入西充中學建校碑文:“讀書不忘救國,救國首重育才。”1938年該校37名學生徒步赴延安抗日,西安八路軍辦事處登記冊顯示,其中19人后來犧牲于抗日戰場。

羅綸晚年編寫的川劇《胭脂夢》,將保路風云化作“鐵路魂斷錦官城”的戲文傳唱。1930年病逝時,這位曾號令十萬同志軍的領袖,僅留“戲曲家”名號存世,時年52歲,成為川北三杰中最早離世的人物。

張瀾則走上了持續革命的道路。1916年與蔡鍔策動護國戰爭,在南充成立川北護國軍總司令部;1917年升任四川省省長。居官多年,張瀾始終清正廉潔,其夫人與老母仍居南充鄉下過著普通農婦的生活,百姓稱之為“川北圣人”“布衣省長”。

1920年,由于軍閥混戰,張瀾轉而返鄉“倡導地方自治,任縣立中學校長,分設農、蠶、染織、中醫等班以發達地方生產,為四川有職業中學之始”。

1926年,張瀾創辦成都大學(今四川大學前身),允許惲代英講授《唯物史觀》,同時聘請吳虞講解《諸子學》,實行“兼容并蓄”的辦學方針,“前后學生千數百人,學術思想任其研究自由,多能勤學礪行,一時稱盛”;抗戰時期,張瀾被選為國民參政員,參加發起組織創建中國民主政團同盟,成為“民主運動的生力軍”。抗戰結束后,國共重慶談判期間,毛澤東三顧特園晤張瀾,被傳為統戰佳話。

1949年,張瀾登上天安門城樓見證了新中國的誕生。

(作者系民盟南充市委會三級調研員)

編輯:廖昕朔