首頁>教育>教育·資訊

李澤教授解讀AI時代教育規劃:

構建人機協同核心能力 以終為始構建長期競爭力在教育規劃日益受到關注的當下,AI 技術的迅猛發展正深刻重塑著教育生態與職業形態,“學什么、怎么學才能適應未來” 成為家庭與社會共同焦慮的核心議題。

7月24日,天津大學教授、劍橋大學訪問教授李澤在媒體溝通會上,圍繞AI時代教育規劃的核心邏輯、能力培養及升學策略等話題分享了獨到見解。他提出的“以終為始15年規劃”“三靠應對AI時代”等理念,為破解當下教育焦慮提供了新視角。

以終為始 15 年規劃:打破短期視角的教育困局

“當下教育規劃的最大誤區,是用靜態思維應對動態的時代變革。”李澤教授直指核心問題。他提出的“以終為始15年規劃”理念,強調教育規劃應突破“分數匹配學校”的短期思維,從15年后的職業發展倒推當下的專業選擇與能力培養。

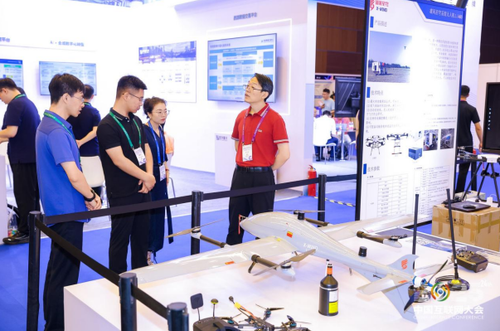

“一個學生從入學到進入職場中期,約需15年。若僅盯當下熱門專業,很可能遭遇‘畢業即過時’的困境。” 李澤以低空經濟為例分析,該領域2023年市場規模達5000億元,2024年預計突破1.5萬億元,但多數人不知道,投身該領域未必需要報考“航空航天”專業,選擇“地理信息”“交通運輸”等基礎學科,輔修智能控制課程,反而能形成差異化競爭力。

他進一步指出,教育規劃需緊扣國家戰略與產業變革趨勢。“近五年新增的人工智能、大數據等專業,都是國家戰略驅動的直接體現。”在他看來,真正的規劃應是“三維坐標”,縱軸關注學生性格與興趣,橫軸錨定產業演進周期,深軸則動態匹配個人能力與崗位需求“避免用‘刻舟求劍’的方式選擇專業,才能在15年后的職場立于不敗之地。”

三靠原則應對AI時代:構建人機協同的核心能力

面對“AI時代學什么才不會被替代”的普遍焦慮,李澤教授提出“靠腦、靠嘴、靠腿”的能力培養框架,直指人機協同的核心邏輯。

“靠腦”即培養駕馭AI的底層能力。他強調,AI的底層是數學與邏輯,與其直接學人工智能專業,不如深耕數學,數學這類能力聚焦創造性與批判性思維,是AI難以替代的核心競爭力。

“靠嘴”側重高情商與社交能力。“AI能生成報告,卻無法替代人際溝通中的‘分寸感’與‘同理心’。”李澤以管理崗位為例,認為協調資源、處理復雜人際關系等能力,需要長期實踐積累,是AI短期內難以突破的領域。

“靠腿”則指向精細操作與經驗性技能。“就像修飛機,每個零件的磨損程度、維修手法都需現場判斷,AI可提供數據支持,但最終決策仍依賴人的經驗。”他提到的“從本科降為專科”的職業教育案例,正體現了這類技能在AI時代的獨特價值。

“這三種能力并非孤立,而是互補的鐵三角。” 李澤強調,AI時代的教育重點不是“對抗機器”,而是“與機器協同”,找到人機能力的平衡點。

編輯:馬嘉悅