首頁>春秋>聚焦

祖國永遠不會忘記

從1895年4月開始,臺灣同胞在日本殖民統治下悲慘地生活了半個世紀之久。在這50年里,日本殖民統治者以武力殘暴鎮壓屠殺臺灣同胞,在文化上實施殖民同化政策,推動皇民化運動,企圖從根本上泯滅臺灣同胞的祖國意識。面對日本殖民統治者的殘酷壓迫,臺灣同胞始終心向祖國,與日本殖民者進行了不屈不撓的斗爭,堅守了臺灣同胞的中華民族意識和認同。

臺灣同胞歡慶臺灣回歸祖國。

武裝反抗殖民統治

1895年6月17日,日本首任駐臺灣總督樺山資紀在臺北主持始政儀式,標志著日本在臺殖民統治的開始。從臺灣被日本侵占的那天起,“誓不臣倭”的臺灣同胞就開始了轟轟烈烈的抗日武裝斗爭,始終保持著回歸祖國懷抱的堅定信念。

從1895年6月到10月,不畏強暴的臺灣義軍和留臺清軍官兵前赴后繼。歷經大小百余仗,持續5個多月,在極為艱難的條件下,英勇抗敵。丘逢甲率領義軍挑起了抗日保臺的重任,他與吳湯興、徐驤、姜紹祖等義軍將領并肩作戰,迎擊日軍。抗日義軍利用地形優勢,以土銃、長槍、大刀為武器,在草莽水澤、山林溝壑與現代化裝備的日軍近身肉搏,犧牲慘烈。姜紹祖當時只有19歲,是抗日義軍中最年輕的首領。他“聞臺北一破,慷慨散家財,募團勇”,迅速組建起一支500多人的“敢”字義勇軍,“與日軍接戰,身先士卒”,終因寡不敵眾,自盡而亡。臨死前,他題下絕命詩:“邊戍孤軍自一枝,九回腸斷事可知。男兒應為國家計,豈敢偷生降敵夷。”表達了“為國保臺”的愛國情懷。為守衛臺南的最后防線,徐驤在激烈拼殺中身負重傷,仍躍起高呼:“大丈夫為國死,可無憾!”壯烈犧牲。

1895年11月中旬,樺山資紀宣稱全島完全平定。然而,臺灣同胞反抗日本殖民統治的斗爭卻從未停息。從日據初期到1915年,臺灣同胞進行了長達20年的以農民為主體的轟轟烈烈的抗日武裝斗爭。在北部,胡嘉猷等人在檄文中公開宣布:“此次征倭,上報國家,下救生民。”他們使用清廷“賞戴藍翎”頭銜和光緒年號,并稱“諸國皆我清朝和好之國”,以恢復中國對臺灣的主權為訴求。在中部,柯鐵虎等人在大坪頂上豎起義旗,書寫“奉清征倭”四個大字,以回歸祖國相號召。所有這一切,充分體現了臺灣同胞強烈的祖國意識。

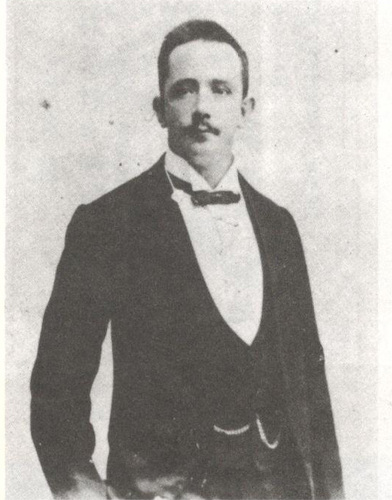

羅福星

辛亥革命的勝利,極大鼓舞了臺灣同胞的革命斗志,愛國情緒愈發高漲,從而掀起了一波又一波的武裝反抗日本殖民統治的斗爭。苗栗事件就是在辛亥革命的影響下發生的。當時,同盟會員羅福星返回臺灣,在苗栗、臺北等地秘密發展革命組織。1913年3月15日,羅福星在苗栗召開各地抗日志士大會,發表《大革命宣言》,號召臺灣同胞團結起來,配合祖國革命,開展抗日斗爭。他們進行軍事編制,準備發動起義。由于被日本警察發現,參加者紛紛被捕。羅福星在法庭上,公開承認此舉目的是“使本島(臺灣)復歸中國所有”。1914年3月,羅福星英勇就義,同案受審的有261人,6人被判處死刑。

1915年余清芳、羅俊、江定等人領導噍吧哖起義,即西來庵事件。余清芳等人利用宗教信仰,動員抗日。他們以臺南西來庵為據點,廣募信眾,籌集軍費,攻打甲仙埔支廳的幾個警察派出所,殺死日本官吏等數十人,被日本警察和軍隊打敗,死傷慘重。在這個事件中,有1400多人被捕入獄,其中866人被判處死刑。從此以后,臺灣同胞的抗日運動基本上便以武裝斗爭向非暴力抗爭轉化了。

臺灣同胞對祖國傳統文化的眷戀并未因為日本殖民當局的鎮壓而減弱。圖為堅持穿著傳統中式服飾的臺灣家庭合影。

反同化!反皇民化!

日本侵略者在臺殖民統治的一個重要措施,就是要切斷臺灣同胞與祖國大陸的聯系。他們實行奴化教育和強制推行同化政策,日語更是同化教育的核心。1904年以后,臺灣學制進一步日本化,漢文改為選修課,升學考試必須用日文進行,臺灣青少年一代深受其害,臺灣同胞對此憂心忡忡。蔡惠如在祝《臺灣民報》創刊詞中指出:“漢學本來是世界上最深奧的文字,不容易明白,而且學生時代既沒有受過漢文的教育,哪里會懂漢文的理義。漢文這樣難懂又沒獎勵的機會,所以我們臺灣的兄弟自二十年來已經廢棄不慣了。噫!我想到這個地方,淚珠兒直滾下來了!”

臺灣同胞為了抵制日本殖民者的同化政策,進行了不屈不撓的斗爭。早在日本殖民統治初期,臺灣同胞就利用傳統書房進行中華文化的傳承教育。1898年3月,全臺灣書房有1707所、學生29941人,平均每間書房約有學生17人。教師中,具備秀才以上資格的多達814人,他們原來即以開設私塾招收學生為生,在異族占據國土,在教育上排斥中華文化、大力普及日語的背景下,他們的活動對于保存文化,激發臺灣同胞的愛國情懷發揮了積極作用。

1921年10月17日,臺灣文化協會在臺北靜修女子學校成立。蔣渭水在《臺灣民報》上發表文章說:“臺灣人現實有病了,是沒有人才可治的,所以本會目前不得不先著手醫治這個病根。我診斷的結果,臺灣人所患的病,是智識的營養不良癥,除非服下知識的營養品,是萬萬不能治愈的。文化運動是對這病唯一的治療法,文化協會就是專門講究并施行治療的機關。”臺灣文化協會成立后,開展了一系列文化啟蒙運動。設置讀報社,舉辦各種講習會,舉辦全島巡回的文化講演會,話劇運動和電影巡回放映等。

對臺灣同胞影響最大的是舉行文化演講會。以民族運動領導者林獻堂為首,文化協會的要員全員出動,充當演講的“辯士”。“辯士”的派遣并不是全由文化協會本部指派,臺北、臺中、臺南三處各自為戰,大體上北部由蔣渭水、中部由林獻堂、南部由蔡培火分別聯絡,約定日期,“辯士”自己掏腰包買車票,地方人士供給膳宿,這樣文化協會和廣大民眾打成一片,搞得有聲有色。由于當時一般民眾文化程度較低,用現身說法的演講形式傳授新知識、新思想是最易為人接受和歡迎。文化協會的重要成員葉榮鐘回憶說:“有些交通不便的地方,甚至用山轎迎送,用大鼓吹做先導,宛如和請媽祖的情形相仿佛。”按照日本殖民者的記載,文化協會的一個演講活動,往往就變成一場變相的反日示威活動。文化協會的演講遍布臺灣的鄉村和城市,對臺灣社會各界民眾的文化啟蒙和民族意識的覺醒,起到了非常大的促進作用。

1937年盧溝橋事變爆發后,日本在臺灣的政策從緩進的同化政策轉化為激進的皇民化運動。皇民化運動實質是一場強制同化運動。這一運動以斬斷中華文化臍帶、灌輸日本皇國精神為核心,企圖將中華民族一分子的臺灣漢族及原住民強制同化為日本皇民,塑造一批在日本統治面前俯首帖耳的畸形的臺灣人,并借戰爭之機驅使臺灣人民、搜刮臺灣資源。主要表現在:強制推行日語,禁止漢文;實施改姓名運動;強制推行日常生活的日本化,在各地修建神社等。

皇民化運動引起臺灣同胞的抵制和反抗。當時漢語雖然被禁止使用,但民眾仍在暗中學習,日據末期尚有不少民眾延聘教師教授中文。沖破重重阻力生存下來的漢學書房,直至1943年才因總督府強行禁止而關閉。臺灣同胞在一些公開場合不得不說日語,但在家中大多還是以臺灣方言(主要是閩南話)交談。林獻堂終身不學日語,依然保持漢民族的穿著和習性,與日本人交談則帶翻譯。在日語講習所,人們表面上學習日語,一旦日籍教師離去,便用漢語交談。

改姓名運動也受到抵制。1940年2月至1943年11月,臺灣改姓名戶數占總戶口數的1.69%,人口占總人口的2.06%。臺灣同胞就算改了姓名,大多帶有濃厚的民族色彩。如姓陳改為潁川、姓黃改為江夏、姓劉改為中山等,以示對祖國故地的懷念。日本殖民者以各種優待和鼓勵措施推行的神社崇拜,受到臺灣同胞的排斥。在鄉間,普通老百姓更是對日本式的信仰不明就里,對于天照大神,他們說:“上面叫我們拜它,所以才拜”“上面要我們早晚拜它,所以我們拜它,但不知道是什么意思”。

抵制日本殖民者的同化政策及皇民化運動,保持中華民族的民族精神,一直是日據時期絕大多數臺灣同胞的自覺行動。臺灣農民運動先驅李應章“一反過去到日本做畢業‘修學旅行’的慣例,組織觀光團到當時的革命根據地廣州旅行。”通過此次旅行,他體會到祖國革命的偉大,明確了革命道路。1923年,臺灣青年翁澤生在臺灣太平公學校參加校友會時,聽到會上講的都是日本話,就跳上講臺,用閩南話發表演講。他大聲疾呼:“中國人在自己的國土上不能講自己的語言,世界上還有比這種不自由更痛苦、更恥辱的事嗎?”日籍校長上臺制止,與會者支持其繼續演講,會場陷入混亂,此為轟動一時的“太平公學校事件”。

1925年9月3日,林獻堂(前排右六)、蔣渭水(二排右五)一行抵宜蘭演講,與歡迎者攝于宜蘭公園。

1936年,臺灣作家巫永福在詩歌《祖國》中通過強烈的意象和反復的修辭,表達了日據時期臺灣同胞對祖國的思念和呼喚。他寫道:“未曾見過的祖國,隔著海似近似遠,夢見,在書上看見的祖國,流過幾千年在我血液里,住在我胸脯里的影子,在我心里反響。”鐘理和在其代表作《原鄉人》中指出:“原鄉人的血,必須流返原鄉,才會停止沸騰。”

日本殖民統治臺灣50年,盡管對臺灣同胞施行日本教育,強制皇民化,但改變不了兩岸人民血脈相連、文化相通的基因。

奔赴大陸參加抗戰

七七事變后,全民族抗戰給臺灣同胞的抗日斗爭帶來了新的希望。無數臺灣同胞抱著“救臺灣必先救祖國”的理念,自覺將自己的命運與祖國的解放結合起來,投身到全民族抗戰的洪流。

1939年2月22日,在中國共產黨直接支持和指導下,臺灣義勇隊和臺灣少年團在浙江金華酒坊巷18號宣告成立,李友邦任臺灣義勇隊隊長和臺灣少年團團長。臺灣義勇隊由臺灣同胞組成,是直接參加祖國抗戰的人數最多、影響最大、持續時間最長的抗日隊伍,也是全國唯一具有正規軍編制的臺胞抗日力量。臺灣義勇隊的隊員臂章上都印有“復疆”二字,表達了光復臺灣的意志。李友邦在成立大會上宣布:“臺灣義勇隊、臺灣少年團正式成立了,愛國臺胞要舉起抗日、愛國的大旗,積極投入到抗日戰爭中去,為‘保衛祖國、收復臺灣’奮斗到底!”

臺灣義勇隊和少年團以抗日救國為己任,各盡所能,積極從事生產、情報、策反、宣傳、醫療等工作。1940年4月,臺灣義勇隊創辦抗日救亡進步刊物《臺灣先鋒》,竭力宣傳臺灣是中國的領土,宣傳臺灣革命斗爭的歷史,宣傳把抗戰進行到底及臺灣義勇隊和臺灣少年團的革命活動。李友邦多次發表文章,念念不忘祖國。他在《臺胞未忘祖國》一文中指出:“臺灣割后,迄于今日,已四十余年。雖日寇竭死力以奴化,務使臺人忘其祖國以永久奴役于日人,然臺人眷念祖國的深情,實與日俱增,時間愈久,真情愈殷,是并未嘗有時刻的忘卻過。”

1940年,鐘浩東、蕭道應、蔣碧玉、黃素貞、李南鋒5位臺灣熱血青年,不滿日本殖民統治,踏上了回祖國參加抗戰的曲折路程。他們乘船從上海輾轉到達香港,再從香港進入廣東,由于被懷疑是日本間諜,差點被槍斃,幸得丘逢甲之子丘念臺解救才得以脫困,后加入丘念臺領導的“東區服務隊”,從事抗戰敵后工作,一直到抗戰勝利。1943年冬,臺胞李子秀被日軍強征入伍,到日本炮兵學校受訓。他身困異邦,心向祖國,冒著生命危險,突破重重關卡,最終到達晉察冀軍區擔任炮兵教官。

活躍在祖國東南戰場的臺灣義勇隊。

1944年,臺灣青年吳思漢擔心自己在大學畢業前被日本殖民者強征到前線,與祖國軍隊槍口相向,立志要回到祖國參加抗日。為此他歷時一年多,輾轉萬余里才到達目的地。他曾在鴨綠江邊深情呼喚:“祖國啊,請你看我一眼,你的臺灣兒子回來了!”抗戰期間,正在日本讀書的楊美華深受抗日救國思想影響,于1945年2月放棄未完成的學業,只身回國參加抗戰。同學們的勸阻沒有改變她的決心,她表示:“我是中國人,連中國話都不會說,祖國是什么樣子都沒見過,只要能踏上祖國的土地上為祖國母親盡微薄之力,就是死了也心甘情愿。”

抗戰爆發后,霧峰林家第八代傳人林正亨舍棄他鐘愛的美術專業,報考南京中央陸軍軍官學校。畢業后,他舍妻別子,走上抗日前線,從昆侖關一直打到緬甸戰場。奔赴昆侖關之前,林正亨拍了一張戎裝照片寄給了妹妹。照片里,他英姿勃勃,目光堅毅。滿懷報國熱血的他,在照片上寫下這樣的文字:“戎裝難掩書生面,鐵石豈如壯士心,從此北騁南馳戴日月,衣霜雪。笑斫倭奴頭當球,饑餐倭奴肉與血,國土未復時,困殺身心不歇!”

1934年,15歲的蔡嘯奔赴祖國大陸尋找抗戰隊伍。1939年,在硝煙彌漫的抗日戰場上,蔡嘯加入中國共產黨。他先后擔任新四軍第6師第16旅教導營營長、旅部參謀處作戰教育科科長等職務,率部與敵人進行了頑強的斗爭,在抗日戰爭中屢建戰功。何非光以電影為武器,通過影視作品宣傳抗日。在艱苦的條件下,他在重慶拍攝了《保家鄉》《東亞之光》《氣壯山河》《血濺櫻花》等多部抗戰影片。其中《東亞之光》以獨特的題材選擇和表現方式獲得巨大成功,被譽為“銀幕上的一柄正義之劍”。

在戰爭期間,許多臺灣同胞組織了抗日團體,但由于力量分散,不利于抗日活動的開展。1941年,為了最廣泛地團結全國臺灣革命志士,共同凝聚成強有力的抗日力量,在大陸的臺灣同胞抗日團體在重慶成立臺灣革命同盟會,誓言效命疆場,收復臺灣。

1945年10月25日,中國政府在臺灣臺北市公會堂(今中山堂)舉行中國戰區臺灣省受降儀式。這一天,臺北市40余萬同胞,“老幼俱易新裝,家家遍懸燈彩,相逢道賀,如迎新歲,鞭炮鑼鼓之聲,響徹云霄,獅龍遍舞全市,途為之塞”。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,也是臺灣光復80周年。80年前,包括臺灣同胞在內的全體中華兒女勠力同心,用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴,譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。

(本文作者單位:臺盟中央宣傳部)

編輯:廖昕朔