首頁>春秋>口述歷史

河姆渡遺址試掘漫憶

雙鳥朝陽紋牙雕 河姆渡文化代表性文物 藏于浙江省博物館(下圖為其拓片)

河姆渡文化代表性文物豬紋陶缽

對(duì)余姚河姆渡遺址進(jìn)行試掘,已是20多年前的事了。我作為參加者之一,現(xiàn)在要來回憶塵封已久的往事,正如解讀剛出土的簡冊(cè)一樣,有的已經(jīng)模糊不清,有的可能發(fā)生錯(cuò)簡。但是,我要竭盡所能,把當(dāng)年的工作情況記錄下來,留個(gè)資料。

初識(shí)河姆渡

河姆渡遺址位于河姆渡村北面、郎墅橋村東南。它的發(fā)現(xiàn),早在20世紀(jì)50年代已初露端倪,只是那時(shí)人們對(duì)浙江境內(nèi)的原始文化所知甚少,文化部門不易及時(shí)得到有關(guān)信息。因此,埋藏在這個(gè)遺址中的文化遺物,特別是經(jīng)過加工的大型木構(gòu)件,第一次在水利工程中被挖掘出來以后,當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民群眾除了演繹出近似神話又近似史實(shí)的故事外,便再也沒有人作進(jìn)一步的思考了。

人民公社化以后,河姆渡村屬于羅江公社管轄。羅江公社地勢(shì)低洼,洪澇災(zāi)害頻頻發(fā)生。1973年的春、夏間,公社領(lǐng)導(dǎo)為了提高排澇能力,決定把位于遺址西側(cè)緊靠姚江的舊排澇站加以擴(kuò)建,這就為河姆渡遺址的發(fā)現(xiàn)又一次提供了機(jī)會(huì)。

擴(kuò)建工程首先是在舊排澇站的東面進(jìn)行的。這里要建一座新機(jī)房,地基要求挖得深。殊不知挖到一定深度時(shí),正好碰到了遺址的文化層。民工們不知什么是文化層,照挖不誤,把許多黑陶片、骨器、動(dòng)物骨骼以及少數(shù)石器等連同泥土一起翻了上來。

就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,擔(dān)任公社副主任的羅春華同志到施工現(xiàn)場(chǎng)來檢查工作。他看到土堆里有一些“破瓶爛罐”和經(jīng)過加工的“骨頭”,腦子里覺得似曾相識(shí),便立刻聯(lián)想到國家頒布的有關(guān)法令,對(duì)民工們說:“可能這是歷史文物,國家要保護(hù)的。”說罷,他一面和工地的負(fù)責(zé)人商量,請(qǐng)他們暫時(shí)停止往下挖;一面電話告訴縣文化館,請(qǐng)求派人前來處理。

說也湊巧,這時(shí)浙江省文物管理委員會(huì)王士倫同志正在余姚附近的某個(gè)地方工作,他獲知這一消息后,立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),采集標(biāo)本,來不及多作逗留便匆匆返回杭州了。當(dāng)他把標(biāo)本展現(xiàn)在大家面前時(shí),出于職業(yè)上的特殊感情,有的人高興得幾乎跳了起來。我也興致勃勃地摩挲再三,愛不釋手,特別是對(duì)那幾塊粗糙的黑陶片(正式發(fā)掘時(shí)定名為“夾炭黑陶”)更感興趣。

那個(gè)時(shí)候,我們對(duì)于杭嘉湖平原馬家浜文化和良渚文化陶器的質(zhì)地、器形、紋飾和器物群的認(rèn)識(shí),雖不敢說是眼見能辨,但也基本掌握了各種特征。所以,一旦看到與上述兩種文化迥然有別的陶片時(shí),新鮮感和誘惑力便會(huì)驀然產(chǎn)生。

正在籌劃如何組織力量進(jìn)行搶救性發(fā)掘時(shí),余姚方面頻頻告急,說是已經(jīng)深挖的基坑如不及時(shí)清理與回填,舊排澇站的機(jī)房有隨時(shí)坍塌的可能。面臨這個(gè)緊急情況,浙江省文物管理委員會(huì)和浙江省博物館(當(dāng)年兩個(gè)單位合署辦公)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)機(jī)立斷,決定派我和勞伯敏、傅傳仁、魏豐同志臨時(shí)組建一個(gè)“草臺(tái)班子”,先期前往處理。隨后支援的,還有牟永抗和梅福根。

到達(dá)余姚

我們一行是1973年5月底到達(dá)余姚的。余姚縣(今浙江省余姚市)的領(lǐng)導(dǎo)非常重視,對(duì)與發(fā)掘有關(guān)的事宜都作了周密的部署。縣文化館館長鄭保民同志還選派文物干部許金耀和專事創(chuàng)作的姚業(yè)鑫同志協(xié)同我們一起工作。當(dāng)年到河姆渡的交通不像現(xiàn)在這樣便捷,為了搶時(shí)間,縣里專門派了一輛消防車把我們送到目的地。我們遵照縣文化館的事先安排,當(dāng)晚食宿均在郎墅橋村婦女主任水桃嫂(忘其姓,大家都這樣稱呼她)家里。

我已記不清到余姚來有多少次,也記不清每一次來的具體任務(wù)和收獲。總而言之,這個(gè)歷史悠久而又負(fù)有盛名的地方給我留下的印象是極其深刻的。這次到余姚來,當(dāng)天夜里睡在臨時(shí)用幾塊木板拼搭起來的床鋪上,不知是換一個(gè)生活環(huán)境之故,還是原本就有失眠的習(xí)慣,腦子里總是不停地重溫著到余姚來的種種往事。特別是1953年冬季那一回,我第一次在縣人民政府門樓內(nèi)看到“文獻(xiàn)名邦”四個(gè)大字,由此聯(lián)想到這里曾經(jīng)培育過像嚴(yán)光、虞喜、虞世南、王守仁、黃宗羲、朱舜水、邵晉涵這樣一些大名鼎鼎的人物時(shí),那種心潮澎湃、浮想聯(lián)翩的心情,至今記憶猶新。

也就在那一年年末,我有幸認(rèn)識(shí)了“余姚賢達(dá)”姜枝先先生。他雙耳嚴(yán)重失聰,但卻是一位對(duì)鄉(xiāng)土文物非常關(guān)心的民主人士。新中國成立初期,他憑借個(gè)人的威望和影響,奔波于余姚、上海之間,積極向雨籍人士募集資金,在龍山之巔建起了“梨洲文獻(xiàn)館”。由此又使我聯(lián)想到,我們這一次的河姆渡之行,究竟能不能把余姚乃至中國的文明史再向前推進(jìn)一步,為“文獻(xiàn)名邦”再添一筆輝煌呢?希望是這樣。

想著想著,不覺東方已經(jīng)發(fā)白。

清晨起床,第一件事就是到工地去走一趟。看了現(xiàn)場(chǎng),真讓人嚇了一跳。原來,排澇站已把新擴(kuò)建的機(jī)房房基挖得很深,舊機(jī)房岌岌可危;不消說,土方范圍內(nèi)的文化層也被挖得一片狼藉,所剩無幾了。不過,即便如此,我還是佩服公社副主任羅春華同志的慧眼,感謝他采取及時(shí)而又果斷的保護(hù)措施,否則,損失將更加嚴(yán)重。

這里的民工都是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民。工程暫停以后,他們一時(shí)無事可做,就三三兩兩來到施工現(xiàn)場(chǎng),和我們談天說地。有的說,很早很早以前,這里是個(gè)海灣,地里挖出來的“木頭”(即木建筑構(gòu)件)就是古時(shí)候海船上的桅桿。船上的人打漁為生,上了岸,就把漁網(wǎng)晾在“晾網(wǎng)山”上。

“晾網(wǎng)山?!”當(dāng)我聽到這三個(gè)字的時(shí)候,心中感到一陣驚喜,說不定這里也是一個(gè)古文化遺址呢!但環(huán)顧了一下排澇站附近,都是平地,并沒有山,便好奇地問他們“晾網(wǎng)山”在哪里。他們指著姚江對(duì)岸的一座山峰,不假思索地回答:“喏,那不就是!”

我笑而不語。心想,這樣高聳的山峰,打漁人把網(wǎng)晾到那里去,豈不是自討苦吃!顯然,這不是歷史事實(shí),而是流傳在民間的一個(gè)傳說。但“海灣”之說,看來并非出于憑空捏造。地質(zhì)部門探測(cè)的結(jié)果證明,遺址附近的第四紀(jì)地層屬于海相沉積,這就是說,在遙遠(yuǎn)的過去,這里確曾是個(gè)海灣。至于經(jīng)過加工的“木頭”是否屬于海船上的桅桿,那就應(yīng)該是留給考古工作者來解答的問題了。

豈止是解答“木頭”之謎的問題,還要搞清楚散見在地面上的各種陶系的層位關(guān)系、不同時(shí)期的文化特征以及與之相關(guān)的其他問題,總之,我們的任務(wù)除了搶救面臨滅頂之災(zāi)的地下文物以外,還要為下一步的發(fā)掘工作提出參考意見。

開始考古發(fā)掘

我們采取的第一個(gè)步驟就是在已經(jīng)施工的地方布了一個(gè)5×5米的探方(T1)。方內(nèi)大部分泥土已被挖掉,許多文物也隨之被棄。但是,就在這個(gè)殘留的文化層里,還有許多意想不到的遺物。我們都被這些“寶藏”所吸引,清理時(shí)個(gè)個(gè)聚精會(huì)神,小心翼翼,生怕在自己的小鏟底下漏掉任何一件細(xì)小的文物。在這種情況下,速度之慢可想而知,工程部門看到我們這樣“磨洋工”,深表不解,我們也覺得沒有及時(shí)為他們解困而焦慮不安。

清理1號(hào)探方的時(shí)候,雖說還只是6月初,可是天氣已經(jīng)有點(diǎn)熱了。我們?cè)诳永镒鳂I(yè),頭頂驕陽,腳踩爛泥,時(shí)而彎腰剔土,時(shí)而測(cè)量記錄,辛苦自不必說。好在一件接一件的出土文物,如同頻傳的捷報(bào)一樣,令人興奮得把酷暑和酸痛全都忘了。不僅如此,為了縮短清理工期,早日解除舊機(jī)房構(gòu)成的威脅,除了白天加緊工作以外,還掛起燈來進(jìn)行“夜戰(zhàn)”。但“夜戰(zhàn)”的麻煩不在于一天下來的疲勞,而是燈光引來的蟲子。成群的蟲子滿面叮咬,大家只好邊工作邊拍打。這個(gè)景觀,在田野考古中是難得一見的。

經(jīng)過幾個(gè)晝夜的苦戰(zhàn),終于把1號(hào)探方清理到底,緊張的心情至此才寬弛下來。這個(gè)探方的文化層,原來以為所剩無幾,實(shí)際上還有1米多厚。出土的文物,除大量的陶片以及其他不予編號(hào)登記者外,共有100多件。它們當(dāng)中,多數(shù)是骨器和陶器,也有少量石器、木器和獸牙飾品,陶器以釜為主,次之為罐、盆、盤、缽,還有紡輪。無三足器。論質(zhì)地,都是清一色的黑陶,排除了遺址底部有其他陶系存在的可能性。

此外,與上述器物同時(shí)出土的還有大量的動(dòng)物骨骼和植物遺存。動(dòng)物多為野生,少數(shù)可能是家養(yǎng),有豬、牛、犀、象、鹿、虎、猴、獐等,還有大量的涉禽類和魚類。植物遺存多為野生的果實(shí),有菱角、橡子、酸棗等。

在清理過程中,我們對(duì)是否有水稻方面的資料,包括稻谷、稻稈、稻葉和稻根,予以極大的關(guān)注,這是1958年中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長丁穎教授參觀錢山漾遺址出土的稻谷時(shí)特別向我們揭示的。可惜我們的關(guān)注沒有得到報(bào)償(正式發(fā)掘時(shí)都如愿以償了)。

一位不同尋常的參觀者

我們的發(fā)掘工作吸引了一批又一批的參觀者。這里要介紹其中一位不同尋常的參觀者,他就是杭州大學(xué)(今浙江大學(xué))歷史系教授毛昭晰先生。毛先生對(duì)國家文化遺產(chǎn)情有獨(dú)鐘,曾經(jīng)參觀過許多考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)。

說來有緣,1955年我獨(dú)自試掘余杭朱村科良渚文化遺址時(shí),毛先生也帶了學(xué)生特地前來參觀,只是那時(shí)還不相識(shí),沒有多作交談。這一次他來河姆渡,純粹是出于教學(xué)和研究上的需要,但連他自己也始料不及的是,此行對(duì)后來河姆渡遺址的保護(hù)和利用作用甚大。毛先生幾年后調(diào)任浙江省文化廳副廳長兼省文物局局長,他為了促成河姆渡遺址博物館的建立,多方協(xié)調(diào),反復(fù)宣傳,最后取得共識(shí),在各級(jí)黨委和政府的支持下,一座別開生面的遺址博物館終于聳立在余姚江畔。現(xiàn)在這個(gè)館已成為融保護(hù)、研究和對(duì)外文化交流于一體,進(jìn)行愛國主義教育的重要基地。

話還得說回去。毛先生是研究世界古代史的知名學(xué)者,對(duì)國內(nèi)外各種新石器時(shí)代文化的主要特征非常了解。這次他聞?dòng)嵍鴣恚窍胪ㄟ^實(shí)地考察,加深對(duì)河姆渡遺址的認(rèn)識(shí)(此前已從王士倫同志處看到一些標(biāo)本)。俗話說:“外行看熱鬧,內(nèi)行看門道。”毛先生在工地上東走走,西看看,有時(shí)也揀取一些標(biāo)本,駐足琢磨。他針對(duì)地面上散落的各種陶片,包括黑陶、夾砂紅陶、泥質(zhì)紅陶等,肯定地提出這樣一個(gè)問題,即不同質(zhì)地和器形的陶器在層位上應(yīng)當(dāng)是有區(qū)別的。

這個(gè)切中肯綮的見解,也是我到工地以來老在考慮但還沒有找到確切答案的問題。怎樣去解決,看來應(yīng)是試掘者義不容辭的責(zé)任。

“吉星高照”

如前述,1號(hào)探方的文化層大部分已被人為損壞,這是一個(gè)方面。另一方面,從坑壁上可以看出,文化層之上還覆蓋著一層厚厚的淤土,標(biāo)志著曾經(jīng)遭受過一次自然的破壞。因此,要想了解遺址的原始堆積情況,采用原地?cái)U(kuò)方的辦法恐怕難以實(shí)現(xiàn),必須另外擇地再布一個(gè)探方。于是我們選擇了1號(hào)探方東北角大約6米開外的2號(hào)探方。

2號(hào)探方處于水利工程可能觸及的一塊低洼地里。挖下去以后,發(fā)現(xiàn)這里也有一層淤土,而且很可能與1號(hào)探方相連。它的形成,是否是姚江泛濫結(jié)果不得而知。但有一點(diǎn)可以肯定,就是姚江這條在傳說中與舜有關(guān)的河流,據(jù)地質(zhì)部門提供的資料,原來并不是從河姆渡遺址南面拍岸東去,而是幾經(jīng)改道,最后才把河姆渡村與四明山脈分隔開。如果這個(gè)分隔是在遺址形成以后,那么遺址的原始居民當(dāng)年不必渡河,可以徑直上山打獵。他們南臨四明山,北有沼澤地,無論從事種植或漁獵,都有良好的生存環(huán)境。

選擇2號(hào)探方的位置很不理想。清理結(jié)果,收獲甚微,首先,散見于地面的各種不同質(zhì)地的陶片,各自屬于哪個(gè)層位,在這里無法找到確切答案;其次,過去挖出來而現(xiàn)在尚能看到的那些大型木構(gòu)件,既不見于1號(hào)探方,又不見于2號(hào)探方。它們究竟和遺址是兩回事,還是遺址內(nèi)涵的一個(gè)組成部分,仍然疑惑不解。當(dāng)然,從配合基建工程這個(gè)角度來說,發(fā)掘了2號(hào)探方以后,任務(wù)基本完成,可以“鳴金收兵”了。但要解惑,還必須繼續(xù)尋求答案。為此,決定在2號(hào)探方南偏東約80米的地方再布一條5×3米的3號(hào)探溝。

3號(hào)探溝的位置,從表面上看,沒有遭到任何擾亂。我們之所以挖一條面積不大的探溝,乃是出于這樣的一些考慮:第一,它在水利工程的規(guī)劃范圍以外,未經(jīng)報(bào)批以前,不能隨意進(jìn)行發(fā)掘;第二,在人員配置尚不完備的情況下,大面積發(fā)掘難以保證質(zhì)量;第三,抱著試試看的態(tài)度,即使撲個(gè)空,浪費(fèi)人力物力也極有限。

令人高興的是,這次終于“吉星高照”,碰上好運(yùn)。在這里,揭去表土以后,就漸漸露出了文化層,而且愈往下清理,愈覺得引人入勝,興味無窮。可以這樣說,除了水稻的資料以外,其他的疑問大都可以從這里得到解答。可惜在想法上過于謹(jǐn)慎,3米寬的探溝,為了防止塌方,兩壁不能垂直,挖到后來,只剩1米多寬,4米左右的文化層,把它清理到底真是勉為其難。

這條探溝的遺物雖然不及1號(hào)探方那樣豐富,但在堆積上反映出來的早晚特征是清楚的,即凡以夾砂紅陶、泥質(zhì)紅陶和三足器皿為主的地層劃歸為上文化層(正式發(fā)掘時(shí)分為第一、第二文化層);凡以黑陶和木構(gòu)件為主的地層劃歸為下文化層(正式發(fā)掘時(shí)分為第三、第四文化層)。這一劃分,不僅劃出了不同陶系和木構(gòu)件的層位歸屬,也劃出了河姆渡遺址的相對(duì)年代。如果說,上層陶器的特征近似馬家浜文化,下層則純屬新的面貌,年代應(yīng)當(dāng)更早。

熱烈的反響

我們對(duì)試掘的文物進(jìn)行了初步整理,可以清楚地看出,出自下文化層的各種骨器是最引人注目的。其中骨鏟(正式發(fā)掘時(shí)定名為“骨耜”)利用哺乳動(dòng)物的肩胛骨加工制成,安柄以后,形同現(xiàn)在的鐵锨,它的用途不言自明。這種工具的大量出現(xiàn),說明一個(gè)不爭的事實(shí),即河姆渡遺址的原始居民已經(jīng)從事種植業(yè)。還有骨針(另有其他織布工具,當(dāng)時(shí)尚不認(rèn)識(shí)),制作之精巧令人難以置信,它和陶紡輪共同出土,也清楚地證明當(dāng)時(shí)已有原始的紡織業(yè)。

陶器,它和原始的種植業(yè)一樣,是促進(jìn)人類定居生產(chǎn)進(jìn)一步穩(wěn)固的必要條件。這里的黑陶完全不同于良渚文化的黑陶,胎內(nèi)屢有炭末,粗樸不堪,純屬手制,但在考古學(xué)上的重要意義并不亞于骨器和木構(gòu)件。

木構(gòu)件往往帶有榫卯,在試掘當(dāng)中雖然發(fā)現(xiàn)得不多,但已證實(shí)它的客觀存在。它顯然不是海船上的桅桿,而是無可置疑的木建筑的構(gòu)件。傳說中燧人氏構(gòu)木為巢,看來“巢”的發(fā)明遠(yuǎn)在燧人氏以前。

石器是一個(gè)奇特的現(xiàn)象,不僅數(shù)量很少,而且種類單純,見到的僅有斧、鋅而已。石斧多取材于黑曜石,刃部非常鋒利,安上木柄或鹿角柄,砍劈木材,作用相當(dāng)不錯(cuò)。可以想象,這次出土的和以前被棄置的木構(gòu)件,都是用這種工具加工的。

這時(shí),縣文化館提出一個(gè)建議,說是要到縣城舉辦一次展覽,以便擴(kuò)大宣傳。我們欣然表示贊同。

河姆渡遺址出土文物在縣文化館一經(jīng)展出,就在干部和市民當(dāng)中引起熱烈的反響。他們知道自己故鄉(xiāng)的歷史是很悠久的,但沒有想到在遙遠(yuǎn)的過去先民們就已創(chuàng)造了光輝燦爛的文化,看了出土文物,進(jìn)一步感受到“文獻(xiàn)名邦”的深刻含義。他們認(rèn)為這個(gè)展覽辦得很及時(shí)、有意義,需要擴(kuò)大宣傳面。因此,鄭保民同志提出要把展品運(yùn)到寧波去,向地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作一次匯報(bào)展出。而暫被留在寧波的文物,一個(gè)多月以后,按照省里電話通知,如數(shù)運(yùn)回杭州。

河姆渡遺址的試掘工作,規(guī)模很小,時(shí)間倉促,雖然獲得了一批珍貴文物,初步實(shí)現(xiàn)了欲為“文獻(xiàn)名邦”增輝的愿望,但限于管窺蠡測(cè),許多問題需要留待正式發(fā)掘時(shí)去解決。試掘只是投石問路而已!

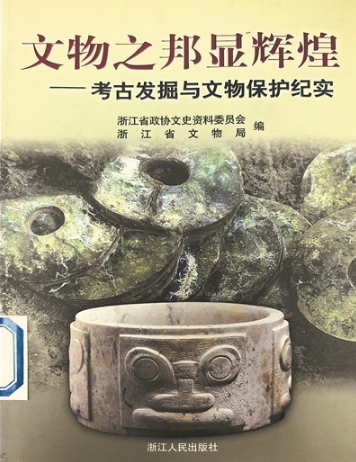

[本文作者系浙江省博物館原常務(wù)副館長,摘自浙江省政協(xié)文史資料委員會(huì)、浙江省文物局編《文物之邦顯輝煌——考古發(fā)掘與文物保護(hù)紀(jì)實(shí)》(浙江人民出版社出版),小標(biāo)題為編者所加。]

編輯:廖昕朔