首頁>文化>聚焦

在敦煌,東西文明匯成海

——第四屆文明交流互鑒對話會側記

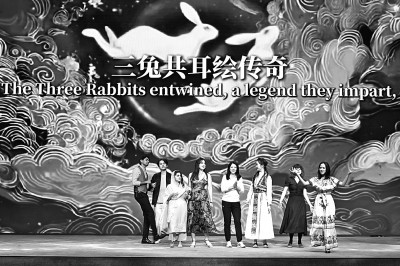

三只兔子共享三個耳朵,首尾相連形成完美閉環。這個叫“三兔共耳”的圖案不僅出現在1000多年前的敦煌莫高窟壁畫中,還被雕刻在阿富汗的金屬盤、蒙古的銅幣、埃及的陶器、德國的教堂鐘表和英國的瓷磚畫上。“這一符號的起源尚未破解,寓意有待探尋,但它在絲綢之路的每個角落提醒著我們,文明從未孤獨前行,也從未停止流淌,只有交流互鑒才能相得益彰。”5月30日上午,在第四屆文明交流互鑒對話會開幕式上,多國青年分享“三兔共耳”的故事,引發了與會嘉賓的共鳴。

當天,第四屆文明交流互鑒對話會在敦煌拉開序幕。本次對話會由中國國際交流協會和甘肅省人民政府共同主辦,來自多國的政黨政要、專家學者、國際組織和非政府組織負責人以及中方相關部門代表約400人與會。

5月30日,在第四屆文明交流互鑒對話會的開幕式上,中外嘉賓進行《“三兔共耳”話文明 青年同心向未來》主題展示。新華社發

絲路明珠熠熠生輝

敦煌,這顆古絲綢之路上的明珠,見證了千年來東西方文明的交流互鑒。

“敦煌文化既堅守中華文明本位,又以海納百川的胸懷和恢宏氣度,融匯多種外來文明,彰顯出開放、包容、互鑒、共存的文化氣質。”年近九旬的敦煌研究院名譽院長樊錦詩出席開幕式,現場掌聲雷動,來自各國的專家學者向這位“敦煌的女兒”表達敬意。

“博大精深的內涵和開放包容的胸襟,讓敦煌文化在今天依然熠熠生輝。”韓國中央大學中文系教授李康范對敦煌在文明交流史上的地位非常熟悉。他介紹,如今,韓國也成立了敦煌學相關研究機構,敦煌文化在韓國的研究越來越活躍。

蘭州大學敦煌學研究所所長鄭炳林40年如一日從事敦煌文化研究。“以石窟壁畫、敦煌遺書和簡牘文獻為代表的敦煌文化,是各種文明長期交流融匯結晶的成果,我們一方面要擴展內涵、拓寬領域,在研究上取得新進展、新突破,為絲路國家文化交流互鑒提供更多的理論支撐;另一方面要‘走出去’‘引進來’相結合,開展多種形式的國際展陳和文化交流活動,引導支持各國學者參與敦煌文化、絲路文明的研究、闡釋和傳播。”鄭炳林說。

敦煌,猶如磁石一般吸引著各國學者。巴基斯坦文學院院長納吉巴·阿里夫是首次來到敦煌。“敦煌就像是連接傳統和現代的一座橋梁。在這里,我們既可以感受到敦煌文化厚重的歷史底蘊和獨特的精神內涵,也能看到它在當下煥發的創新魅力。”阿里夫說。

5月30日,參會嘉賓在開幕式后體驗敦煌文化項目。新華社發

“數字絲路”呼之欲出

在本屆文明交流互鑒對話會上,“數字絲路”成為熱詞,各國專家學者共商文明交流傳承的新路徑,探討“數字絲路”的無限可能。

“哇!這太棒了!”對話會期間,嘉賓們爭相體驗“尋境敦煌”數字沉浸展。只需戴上VR眼鏡、拿起手柄,瞬間便能“走進”洞窟。洞窟里精美的壁畫,翩翩起舞了起來。這是敦煌研究院聯合企業,綜合應用三維建模、游戲引擎物理渲染和VR虛擬現實場景等前沿數字技術,1∶1高精度立體還原莫高窟第285窟的成果,讓體驗者可以沉浸式體驗敦煌壁畫之美。

近年來,“數字敦煌”項目已經完成了莫高窟211個洞窟的數字化,制作了130余個洞窟的虛擬漫游,全球訪問量超700萬人次。同時,上線的“云游敦煌”小程序通過互動游戲與虛擬導覽,讓用戶在手機端感受敦煌壁畫的藝術魅力,累計用戶超千萬。

“數字敦煌”的成果,讓尼泊爾特里布文大學的巴拉穆卡塔·雷格米教授為之驚嘆:“這些數字化保存、利用文物的技術和方法,也適用于我們木斯塘天空洞窟遺址的保護。”坐落在喜馬拉雅山區的尼泊爾木斯塘天空洞窟已發現上萬個人工洞窟,保存了大量佛教壁畫、雕塑、經卷等文物,如今也面臨著自然侵蝕與人為破壞的雙重威脅。雷格米希望借鑒莫高窟的保護模式,實現木斯塘天空洞窟的可持續保護。

不只在敦煌,數字技術在中國的興起,為更多的文化傳承創新裝上了“數字載體”與“數據引擎”。江西省景德鎮市委常委、副市長崔素香介紹,借助數字化技術,景德鎮建成“古陶瓷基因庫”“非遺數據庫”,發行了陶瓷數字藏品,并將數字技術廣泛應用于文物修復、交流展示、數字博物館建設等領域,拓寬了陶瓷文化交流互鑒的廣度和深度。

“在數字化時代,文明的交流不再僅僅依靠一條古絲綢之路,而是擁有連接全球70億人的無數條數字絲綢之路。”來自德國的漢學家吳漠汀說,在人工智能迅速發展的時代,更需要以開放包容的心態面對差異,在求同存異中推動文明交流互鑒。

在本屆對話會上宣讀的絲路文明全球共創倡議書中說,當人類文明正站在智能時代的十字路口,要讓技術成為文明的火種,讓算法傳遞人性的溫度,讓“文明立方體”成為青年觸手可及的對話載體,讓開放、包容、可持續的絲路文化基因煥發超越時空的生命力。

博物館:多元文明的匯聚之地

文明因交流而多彩,因互鑒而豐富。在文明交流互鑒中,博物館發揮的作用不容忽視。在本屆對話會上,來自韓國、泰國、匈牙利等國的專家學者共話博物館國際合作的新未來。

“博物館不僅僅是裝滿文物的建筑,更是一座座人類溝通交流的橋梁。”曼谷國立博物館館長蘇帕萬·農努說,文化遺產是人類共同擁有的遺產,必須倡導跨文化尊重,保護人類文化遺產免受戰爭、氣候變化和被人們忽視而產生的威脅。

“博物館作為人類遺產的守護者,是文明對話和相互學習的重要平臺,保存著人類文明的珍貴記憶。”阿爾及利亞絲路新聞網主編哈利勒·阿卜杜勒卡迪爾說,通過博物館開展文明交流合作,可以增進更廣泛的理解和認同,走出一條可持續的文化交流之路。

論壇上,以人工智能為代表的數字技術賦能博物館發展成為眾多專家學者的共識。匈中友好協會代表戴安娜·法爾卡斯表示,通過虛擬現實和數字技術的應用,比如虛擬展覽、人工智能增強解讀、多語言訪問和共享真實在線檔案等,博物館可以打破物理邊界,讓全球觀眾跨越時空與地域,體驗彼此的文化遺產。

數字技術正成為跨越時間與空間界限的“通行證”。中國華僑歷史博物館副館長寧一認為,未來,博物館可以利用虛擬現實、增強現實、人工智能等技術還原歷史場景,讓觀眾身臨其境,從更多維度講好文明交流互鑒故事。

“博物館是多元文明的匯聚之地。中國以博物館為代表的文化事業在規模總量、內容質量、功能發揮上都取得了長足進步,越來越走向文化交流互鑒的前沿陣地。”中國國家版本館館長劉成勇介紹,國家版本館建成后,參觀人次已經超過13萬人次,成為守護文明根脈、涵養文化自信的國家文化新地標。

編輯:位林惠