首頁>國家榮譽(yù)·委員風(fēng)采

國家榮譽(yù)·委員風(fēng)采丨劉永坦:萬里海濤聽驚雷 于無形處建奇功

——記國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獲得者,第八、九、十、十一屆全國政協(xié)委員劉永坦

劉永坦簡介

雷達(dá)與信號處理技術(shù)專家,中國科學(xué)院院士、中國工程院院士,哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授。第八、九、十、十一屆全國政協(xié)委員。2019年獲國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、2021年獲“全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號、2021年獲“時(shí)代楷模”稱號。

1982年秋季的一天,劉永坦走進(jìn)航天工業(yè)部預(yù)研部門,接到一項(xiàng)任務(wù):盡快拿出一份詳細(xì)的新體制雷達(dá)方案論證報(bào)告,然后由專家論證會(huì)審議是否可以立項(xiàng)。

此前半年,劉永坦一趟趟往返于北京和哈爾濱,一次次走進(jìn)相關(guān)部門,一遍遍說明新體制雷達(dá)的意義。如今,立項(xiàng)終于有了進(jìn)展,但面對這片國內(nèi)空白的科技領(lǐng)域,一切挑戰(zhàn)才剛剛開始。

正如習(xí)近平總書記對廣大科研人員的激勵(lì):“創(chuàng)新從來都是九死一生,但我們必須有‘亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔’的豪情。”此后40年間,劉永坦正是將一身豪情投入到對海探測新體制雷達(dá)研究,為萬里海疆筑造了一道料敵機(jī)先的“長城”,為雷達(dá)事業(yè)打造了一支砥礪奮進(jìn)的“鐵軍”。

2019年1月8日,82歲的劉永坦站上了2018年度國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的領(lǐng)獎(jiǎng)臺,并繼續(xù)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向推動(dòng)新體制雷達(dá)小型化、分布式、低造價(jià)、民用化等方向努力。

劉永坦說:“因?yàn)閲疫€有需要。”

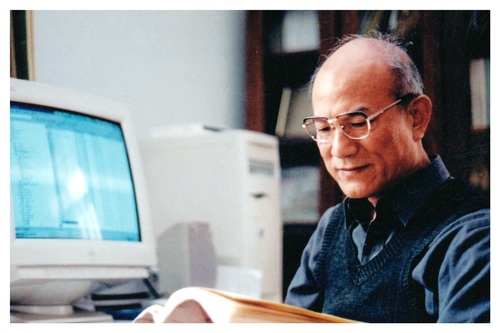

劉永坦工作照(照片由受訪者提供)

矢志鑄重器,海宇遂澄清

1981年10月,45歲的劉永坦結(jié)束了在國外的進(jìn)修,回到了哈爾濱工業(yè)大學(xué)。歸國不久后,他提出一個(gè)構(gòu)想——開創(chuàng)中國的新體制雷達(dá)之路。

沒有強(qiáng)大的海防,就沒有穩(wěn)固的國家安全。中國有著長達(dá)1.8萬多公里的大陸海岸線,12海里的領(lǐng)海權(quán)和200海里的專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)。從1840年到1940年的100年間,西方列強(qiáng)和其他國家從海上入侵我國達(dá)479次,入侵艦船達(dá)1860多艘次。

“雷達(dá)能看多遠(yuǎn),我們對海域的守護(hù)才能延伸多遠(yuǎn)。”劉永坦介紹,當(dāng)時(shí)我國沿海部署的傳統(tǒng)雷達(dá),對300萬平方公里海洋國土的有效監(jiān)測范圍不到20%。

劉永坦下定決心:“中國必須要擁有新體制雷達(dá),我要研制出中國的新體制雷達(dá)。”

科技興則民族興,科技強(qiáng)則國家強(qiáng)。劉永坦這代知識分子,對于戰(zhàn)火硝煙、顛沛流離、國仇家恨,有著刻骨銘心的體會(huì)。

1936年劉永坦出生于南京,尚在襁褓之中便隨家人踏上了逃難之路,從南京到武漢,從宜昌到重慶,他的童年記憶充滿了飛機(jī)扔下的炸彈、被血染紅的江水。取名“永坦”既是家人對他平安順?biāo)斓淖T福彩菍易呦蛱雇镜钠谂巍?/p>

1953年高考結(jié)束,劉永坦讀了《哈工大——紅色工程師的搖籃》這篇文章后,報(bào)考了哈爾濱工業(yè)大學(xué)。在哈爾濱,他看到的是沙俄留下的司令街、護(hù)軍街、法院街,聽到的是東北人民被日本軍國主義奴役14年的悲慘遭遇。

1986年為新體制雷達(dá)站選址時(shí),劉永坦乘船踏上了威海劉公島,中日甲午海戰(zhàn)的悲壯場景仿佛歷歷在目,每一處遺跡都在無聲地訴說著那段屈辱與抗?fàn)幍臍v史……

根據(jù)劉永坦夫人馮秉瑞當(dāng)年日記記載,為了說服大家重視新體制雷達(dá),劉永坦每年有200多天時(shí)間在外奔走。

然而,時(shí)值改革開放初期,國家資金有限,科研經(jīng)費(fèi)大多要用在短時(shí)間能夠看到成果的項(xiàng)目中去。新體制雷達(dá)在國際上處于探索起步階段,國內(nèi)理論和技術(shù)完全空白,有可能大筆金錢投進(jìn)去,幾十年下來沒有任何成果。

但劉永坦堅(jiān)信,從理論上來講,新體制雷達(dá)技術(shù)是完全可能實(shí)現(xiàn)的。“這項(xiàng)技術(shù)對我們國防和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重大意義,倘若我們未能研究掌握,一旦其他國家取得進(jìn)展,我們再跟隨仿制,勢必處于落后地位。”

精誠所至,金石為開。1982年秋天,劉永坦?fàn)幦〉絿矣嘘P(guān)部門支持后,迅速帶領(lǐng)一個(gè)6人團(tuán)隊(duì)投入新體制雷達(dá)的論證報(bào)告撰寫。在沒有電腦的條件下,他們完全依靠手寫來完成這項(xiàng)任務(wù)。

5個(gè)月后,1983年的晚春,一份20余萬字的《新體制雷達(dá)總體方案論證報(bào)告》擺在了論證會(huì)的桌上,評議四天后,專家們一致通過了這項(xiàng)報(bào)告。

評審結(jié)束,劉永坦開啟了緊鑼密鼓的征程。隨后800多個(gè)日夜里,劉永坦帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了數(shù)千次試驗(yàn),積累了數(shù)萬個(gè)測試數(shù)據(jù),相繼攻克了一系列理論難關(guān),并于1986年成功構(gòu)建了完備的新體制雷達(dá)理論體系。

1989年夏天,雷達(dá)實(shí)驗(yàn)站在北方一處荒灘竣工。這里交通不便,四下荒蕪,年過50的劉永坦和大家在荒灘上一干就是幾個(gè)月,每天工作十幾個(gè)小時(shí),連續(xù)熬夜更是家常便飯。

克服條件艱苦、資金短缺、設(shè)備簡陋、技術(shù)封鎖等重重困難后,雷達(dá)系統(tǒng)進(jìn)入了調(diào)試階段。各個(gè)環(huán)節(jié)都要一一對接,幾十萬行的大型控制程序,任何細(xì)微故障都可能導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)無法運(yùn)行,只能一次次調(diào)試、修改、再調(diào)試。

1990年4月3日上午,海面上的濃霧還未散去,新體制雷達(dá)項(xiàng)目迎來了第一次正式整體實(shí)驗(yàn),大家都在緊張地盯著雷達(dá)處理器屏幕搜索目標(biāo)。當(dāng)一個(gè)特殊光點(diǎn)出現(xiàn)在顯示屏上時(shí),大家開始記錄數(shù)據(jù)、核對信息……目標(biāo)確認(rèn)!

這一刻,一向沉穩(wěn)的劉永坦落下淚水。

關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的。8年后,我國新體制雷達(dá)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)首次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)探測,中國趕上了西方國家二三十年的路。

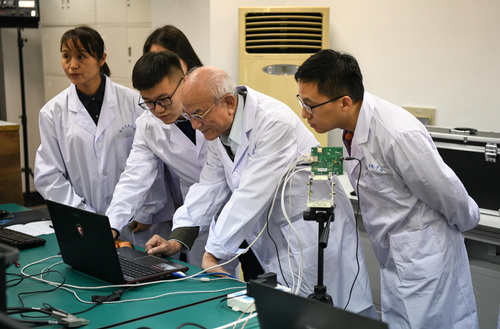

劉永坦(右三)與團(tuán)隊(duì)成員在試驗(yàn)現(xiàn)場。(照片由受訪者提供)

守得云開處,何懼再啟程

2004年冬天,新建的大型雷達(dá)站基地在南方一處偏僻海邊竣工。年近七旬的劉永坦帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員轉(zhuǎn)戰(zhàn)到此,開始了設(shè)備安裝、對接、調(diào)試、測試……

令人意想不到的情況發(fā)生了。目標(biāo)回波淹沒在數(shù)萬倍甚至數(shù)百萬倍的雜波中,難以辨別哪個(gè)是監(jiān)控目標(biāo),哪個(gè)是普通雜波。此前已在威海實(shí)驗(yàn)站驗(yàn)證成功的雷達(dá)系統(tǒng)初樣,到了這邊卻無法正常發(fā)揮作用。

原來,越靠近赤道,新體制雷達(dá)受環(huán)境干擾就越嚴(yán)重。而“抗雜波”這一技術(shù)難題,正是阻礙許多致力于新體制雷達(dá)研究的國家從實(shí)驗(yàn)階段邁向更深層次應(yīng)用的原因之一。

初樣轉(zhuǎn)正樣失敗,如同一記重錘敲在了奮戰(zhàn)多年的團(tuán)隊(duì)成員心上。劉永坦既難過又困惑:“設(shè)計(jì)出現(xiàn)問題,我需要承擔(dān)很大的責(zé)任。當(dāng)時(shí)我非常難受,為什么會(huì)這樣?”但他很快意識到,自己作為團(tuán)隊(duì)主心骨,必須帶領(lǐng)大家一起解決問題。

幾天近乎無休無眠地分析研判,痛定思痛后劉永坦作出了一個(gè)艱難的決定——整個(gè)系統(tǒng)徹底返工。

沒有功德圓滿,沒有一步登天。事實(shí)上,因在“新體制雷達(dá)與系統(tǒng)試驗(yàn)”中取得重大突破,劉永坦于1991年獲得國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),同年當(dāng)選中國科學(xué)院院士,1994年又當(dāng)選中國工程院首屆院士。但面對許多人“功成名就,見好就收”的勸說,劉永坦認(rèn)為,新體制雷達(dá)雖然實(shí)驗(yàn)成功,但還僅停留在科學(xué)實(shí)驗(yàn)成果階段。如果不把它轉(zhuǎn)化成有用的工程,那無疑就像一把沒有開刃的寶劍,好看卻不中用,這對國家來說是一種巨大的浪費(fèi)和損失。

1997年,劉永坦團(tuán)隊(duì)開始了新體制雷達(dá)工程化的研制。2004年的南方海邊,7年的研究初樣失敗了,他們沒有太多時(shí)間沮喪,日夜分析雜波來源、特性,查閱文獻(xiàn),試驗(yàn)不同設(shè)計(jì)方案。

光榮在于平淡,艱巨在于漫長。接下來的日子,團(tuán)隊(duì)成員每天忍受蚊蟲叮咬,面對臺風(fēng)侵襲,進(jìn)行枯燥的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、失敗、總結(jié)、再試驗(yàn)……

而日復(fù)一日與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為伍的歲月,非但滿載著對身心的磨礪與考驗(yàn),亦見證了科研技術(shù)的日新月異、研究環(huán)境的悄然改善所帶來的喜悅。

20世紀(jì)80年代新體制雷達(dá)項(xiàng)目剛啟動(dòng)的時(shí)候,哈工大無線電工程系把系里唯一一臺電腦配給了劉永坦團(tuán)隊(duì)。“那個(gè)電腦喲,連現(xiàn)在手機(jī)的計(jì)算速度都不如!”劉永坦笑著說,漸漸地,團(tuán)隊(duì)成員人手一臺筆記本就可以完成復(fù)雜的仿真分析。

而這次工程項(xiàng)目,由哈工大與全國3家研究所合作,請研究所做硬件設(shè)備,哈工大負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)、上機(jī)調(diào)試和最后交付等工作。也正是這次合作,讓劉永坦更加意識到“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合的重要性。

“操作起來更快,并且質(zhì)量有保證。”劉永坦說:“過去預(yù)研階段,硬件基本由我們團(tuán)隊(duì)自己完成。由于無法按照嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)與流程進(jìn)行檢測,我們自己生產(chǎn)的硬件存在諸多問題,對后續(xù)工作也產(chǎn)生了一定程度影響。”

因此,2010年全國兩會(huì)期間,劉永坦積極呼吁:“科研活動(dòng)不可能靠單打獨(dú)斗,必須聯(lián)合國內(nèi)優(yōu)勢科研力量,走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合之路。”他建議,企業(yè)應(yīng)與高校、科研院所坦誠交流,探討靈活的合作機(jī)制,協(xié)調(diào)好利益分配問題,勁往一處使。

終于在2011年,劉永坦帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功研制出我國首部全天時(shí)、全天候、遠(yuǎn)距離、海空兼容的海防預(yù)警裝備,與國際最先進(jìn)同類雷達(dá)相比,系統(tǒng)規(guī)模更小、作用距離更遠(yuǎn)、精度更高、造價(jià)更低,而中國成為世界上極少數(shù)擁有該技術(shù)的國家。

封侯非我意,但愿海波平。閑暇時(shí)間,劉永坦偏愛聆聽交響樂,亦喜愛漫步于海邊。當(dāng)《命運(yùn)交響曲》與雷達(dá)波在心靈的深處交匯,便奏響了他人生樂章中最動(dòng)人的旋律。

劉永坦(右二)在哈爾濱工業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)室鉆研雷達(dá)技術(shù)。新華社記者 王松 攝

心牽國計(jì)事,策獻(xiàn)科教興

于安思危,于治憂亂。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào):“雖然我國科技事業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步,但原始創(chuàng)新能力還相對薄弱,一些關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人,頂尖科技人才不足,必須進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感,進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新力度,搶占科技競爭和未來發(fā)展制高點(diǎn)。”

關(guān)鍵核心技術(shù),頂尖科技人才,是劉永坦多年來放在心上的事。2021年9月,以劉永坦名字命名的“永坦班”在哈爾濱工業(yè)大學(xué)正式開班,旨在聚焦電子工程領(lǐng)域培養(yǎng)更多人才。劉永坦作為班主任與同學(xué)交流時(shí),特別告誡大家:“將來要為解決‘卡脖子’問題貢獻(xiàn)力量。”

“我這個(gè)歲數(shù)能教的東西不多了,但希望用自己的經(jīng)歷激發(fā)年輕學(xué)生們的科研志氣。”劉永坦常常教誨新生,不要急于參加高深的科學(xué)研究,首要任務(wù)是夯實(shí)基礎(chǔ),著重提升數(shù)學(xué)、物理以及外語能力。“當(dāng)你遭遇困難時(shí),深厚的基礎(chǔ)功底會(huì)賦予你從根本上剖析問題、解決問題的能力。”

劉永坦要求自己的博士生從理論研究,到仿真分析,再到實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,都必須從實(shí)際出發(fā),直擊關(guān)鍵技術(shù)難題。博士生提出的新理論,不僅要經(jīng)過仿真與論文的洗禮,更需在廣闊的外場實(shí)驗(yàn)中,通過實(shí)測數(shù)據(jù)證明其真實(shí)效用。

漸漸地,最初只有6人的新體制雷達(dá)團(tuán)隊(duì),已成長為一支雷達(dá)“鐵軍”。看到自己學(xué)生的學(xué)生,如今已經(jīng)成為新體制雷達(dá)研究主力軍,劉永坦十分欣慰。

作為連續(xù)四屆履職的全國政協(xié)委員,劉永坦曾多次圍繞人才話題提出建議。他認(rèn)為,評價(jià)體系應(yīng)引入多元化的評價(jià)指標(biāo),包括學(xué)術(shù)成果、創(chuàng)新能力、社會(huì)效益等多個(gè)方面,避免“一刀切”帶來的不公平現(xiàn)象。

與此同時(shí),劉永坦將目光放得更長遠(yuǎn)。2010年全國兩會(huì)期間,劉永坦提交了關(guān)于打破學(xué)科界限,培養(yǎng)學(xué)生的綜合思維能力和跨學(xué)科素養(yǎng)等有關(guān)提案。2014年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見》以來,高考改革逐步推進(jìn),增加學(xué)生選科靈活性,促進(jìn)高校招生更注重學(xué)科與專業(yè)的匹配。

2020年8月,劉永坦和夫人馮秉瑞將國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的800萬元獎(jiǎng)金全部捐給哈爾濱工業(yè)大學(xué),設(shè)立“永瑞基金”,用于電子與信息學(xué)科人才培養(yǎng)。

“能把童年時(shí)期的夢想付諸現(xiàn)實(shí),是很幸福的。”劉永坦表示,“國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)這份殊榮,不只屬于我個(gè)人,更屬于我們整個(gè)團(tuán)隊(duì),屬于這個(gè)偉大時(shí)代所有愛國奉獻(xiàn)的知識分子。”

(本報(bào)融媒體記者 張園 汪凱 王星星 余妍)

編輯:李敏杰