首頁>書畫>畫界雜志>2025年第一期

中國山水畫之“有體”與筆墨“本體”

中國山水畫是充滿詩意境象的語言體系,在詩意中講究法度,用理性約束感性,用有法規范無法,形成了一個復雜而辯證的有機體系。自魏晉到唐、五代,山水畫在理論和語言技巧等層面,已經發展到了相當完備的程度。從宗炳的《畫山水序》、王微的《敘畫》,再到唐代張彥遠的《歷代名畫記》,山水畫在理論上的體系建構隨著山水畫的成熟而愈加謹嚴;從荊浩、關仝的氣勢雄渾到董源、巨然的平淡天真,無論是巍巍高山還是一片江南,山水畫至北宋已經形成了在精神、圖式以及在筆墨上的規范法度。郭熙在《林泉高致》中寫道,“畫山水有體,鋪舒為宏圖而無余,消縮為小景而不少。看山水亦有體,以林泉之心臨之則價高,以驕侈之目臨之則價低。”

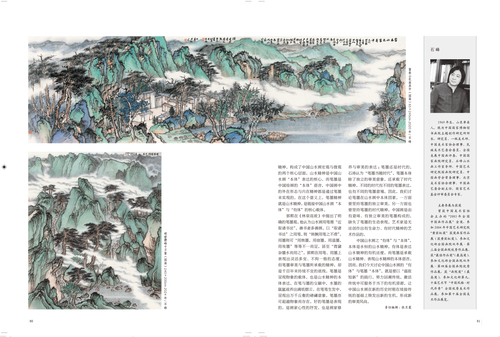

青山聳秀瀑長鳴(國畫)100×300cm 2023年 /石 峰

郭熙第一次在理論上將山水畫的構圖規范與審美標準以“有體”的概念表述出來,這是他在前人畫理畫論的基礎上,結合自己的體會與實踐,對山水精神、技法以及審美的一次高度概括。“體”與“用”是中國古代哲學中的一對重要概念,一般認為,“體”是事物的本質與規律,“用”是外在的表現與屬性。從山水畫創作的角度來看,所謂“體”就是規律,是中國山水畫的內在精神,是山水畫構成的原則和根本。“有體”是創作山水畫需要遵循的法度,“本體”就是山水畫本身的內在規律。

碧山過雨晴逾好(國畫)136×68cm 2023年 /石 峰

在“有體”這種理論的指導下,郭熙在《林泉高致》中創造性地提出了“高遠、深遠、平遠”三遠構圖。“自山下而仰山巔”“自山前而窺山后”“自近山而望遠山”,三種空間結構、三種邏輯關系,將山水的內在邏輯梳理成可視可感的空間關系。不僅如此,郭熙還給出了將這三種空間關系落實到紙面的具體而可操作的技術路徑。比如,“山欲高,盡出之則不高,煙霞鎖其腰則高矣;水欲遠,盡出之則不遠,掩映斷其派則遠矣。”以“煙霞鎖其腰”,以“掩映斷其派”,這種“隔與不隔”的藝術,正是畫家的真正匠心,以留白來平衡整個畫面,從而建立了一個無限廣闊的意象空間。在郭熙“三遠”的圖式框架中,群山溪流、樹木山石、云水山嵐互相對立又互相依托,統一在一個有機而復雜的結構之中,各得其所,各歸其位,所以,才能“鋪舒為宏圖而無余,消縮為小景而不少”。

松山行吟(國畫)136×68cm 2024年 /石 峰

三遠法的提出,實際上是郭熙對山水畫邏輯結構的高度概括,自此,中國山水畫構圖,要么是三遠并俱,要么是平遠曠遠,要么是高遠深遠的融合,但萬變不離其宗,豐富而多變的圖式,都統一在一個有機的結構形式之中。如此,畫鴻篇巨制,則群山朝揖有序,樹石森然整齊,大中見小,有豐富的內容細節則不會顯得空泛直白;畫雅致小景,近處景物燦然有序,遠景群山杳渺,則小中見大,小畫已有大格局大氣勢,這正是對“畫山水有體”的實際運用。

蒼煙圍壑夏生寒(國畫)136×68cm 2024年 /石 峰

實際上,郭熙不僅在圖式上設定了山水畫“有體”的應用,在山水精神與審美上,也融合了儒道兩家思想精髓,建構了以“有體”看山水的審美維度,提出了“林泉之心”的哲學思考。郭思在《林泉高致》序中,曾說:“先子少從道家之學,吐故納新,本游方外”,郭熙認為,畫山水應該體悟山水精神,要先“飽游飫看,歷歷羅列于胸中”,而后“目不見絹素,手不知筆墨”,最后達到人與物融,“身即山川而取之”。很明顯,郭熙對山水的體悟方式是道家的,是對老莊“虛靜”、宗炳“澄懷”的進一步發展。“看山水亦有體,以林泉之心臨之則價高,以驕侈之目臨之則價低”。“林泉之心”即心之林泉,郭熙要山水畫家以“虛靜”的心態來觀照和發現自然之美,以“觀道”的方式與自然山水產生共鳴,建立一種審美關系。

一路好山看不厭(國畫)240×200cm 2024年 /石 峰

“有體”,是山水“本體”精神在構圖與審美等實踐領域的具體應用。山水精神就是中國繪畫藝術的“本體”精神,“夫圣人以神法道,而賢者通;山水以形媚道,而仁者樂”,“圣人含道映物,賢者澄懷味象”,“身融萬物”,在澄明透徹的自然中洗滌自我的靈魂,山水精神其實就是“天人合一”的自然觀與宇宙觀。“三遠”構圖就是山水精神在山水畫創作領域的“有體”實踐;“林泉之心”則是面對山水時的審美標準,“看山水有體”,以林泉之心欣賞山水,才能真正懂得山水的詩意與妙境。

實際上,在《林泉高致》中,在“畫山水有體”主張的基礎上,郭熙從立意、構圖、筆墨以及意境營造等方面,系統梳理了山水畫的基本理論和架構,提出了中國山水畫千百年來屢屢以繼之的基本法度。在所有的法度之中,筆墨是實現中國山水畫千百年不變的精神與法度的根本,山水精神與筆墨精神,構成了中國山水畫宏觀與微觀的兩個核心層面。山水精神是中國山水畫“本體”表達的核心,而筆墨是中國繪畫的“本體”語言,中國畫中的外在形態與內在精神都是通過筆墨來實現的,在這個意義上,筆墨精神就是山水精神,是鏈接中國山水畫“本體”與“有體”的核心載體。

富春山色畫屏中(國畫)65×245cm 2020年 /石 峰

郭熙在《林泉高致》中提出了明確的筆墨觀,他認為山水畫用筆需“近取諸書法”,善書者多善畫,以“取諸書法”之用筆,則“轉腕用筆之不滯”。用墨則可“用焦墨,用宿墨,用退墨,用埃墨”等等不一而足,甚至“青黛雜墨水而用之”。郭熙在用筆、用墨上表現出靈活多變、不拘一格的態度,但筆墨審美與筆墨所承載的精神,卻是千百年來持續不變的底線。筆墨是呈現物象的載體,也是山水精神的本體表達,在筆與墨的交融中,水墨的氤氳滋養出滿紙煙云,在筆筆生發中,呈現出萬千丘壑的磅礴意象。筆墨亦可超越物象而存在,好的筆墨是表現的,是畫家心性的抒發,也是畫家修養與審美的表達;筆墨還是時代的,石濤認為“筆墨當隨時代”,筆墨本身除了獨立的審美意象,還承載了時代精神,不同的時代有不同的筆墨表達,也有不同的筆墨意境。因此,我們討論筆墨在山水畫中本體因素,一方面要堅持筆墨的獨立審美,另一方面也要堅持筆墨的時代精神。中國畫是由有意味、有獨立審美的筆墨構成的,缺失了筆墨的生動表現,藝術家是無法創作出有生命力、有時代精神的藝術作品的。

峭壁攢峰千萬重(國畫)240×200cm 2024年 /石 峰

中國山水畫之“有體”與“本體”,本體是永恒的山水精神,有體是表達山水精神的有機法度,而筆墨是承載山水精神、表現山水精神的本體語言。因而,我們今天討論中國山水畫的“有體”與筆墨“本體”,就是要以“溫故知新”的踐行,努力回溯傳統,激活傳統中可服務于當下的有機資源,讓中國山水畫在新的歷史時期在續接傳統的基礎上煥發出新的生機,形成新的審美風尚。

石 峰

1969年生,山東單縣人。現為中國國家博物館書畫院主題創作研究所所長、研究員、一級美術師,中國美術家協會理事、民族美術藝委會委員,全國美展中國畫評委,中國國家畫院研究員、石峰山水畫工作室導師,中國藝術研究院國畫院研究員,中國畫學會常務理事,北京美術家協會理事、中國畫藝委會副主任,國家藝術基金評審委員會專家。

主要參展與獲獎

曾獲中國美術家協會主辦的“2003年全國中國畫作品展”金獎,參加2004年中國藝術研究院“黃賓虹獎”獲獎畫家作品展(獲黃賓虹獎),參加文化部全國畫院雙年展·第三屆全國畫院優秀作品展,獲“最佳作品獎”(最高獎),參加文化部全國畫院雙年展·第四屆全國畫院優秀作品展,獲“畫院獎”(最高獎),參加文化部第九、十屆藝術節“中國風格·時代丹青”全國優秀美術作品展,參加第十屆全國美術作品展覽。

責任編輯:張月霞

編輯:畫界 邢志敏