首頁>書畫>畫界雜志>2025年第一期

詩的抽象——張遠帆的版畫藝術

在中國文化史上,詩總是和山水紀游、懷古有著直接的聯系。旅行使人獲得更大的空間,懷古則讓人在時間中往來穿梭,二者均使心靈獲得解放。在西方,對風景藝術的“發現”更是標志歐洲人精神自由、情感復蘇的一個重要事件。對自然、歷史的愛戀是浪漫主義者“善感性”的明證。

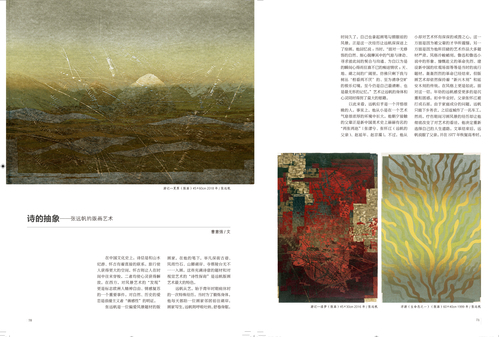

游記—夏原(版畫)45×60cm 2018年 /張遠帆

張遠帆是一位偏愛風景題材的版畫家,在他的筆下,舉凡深街古巷、風雨竹石、山腳湖岸、寺塔陵臺無不一一入畫。這些充滿詩意的題材和對視覺藝術的“詩性探詢”是遠帆版畫藝術最大的特色。

遠帆從藝,始于青年時期病休時的一次特殊經歷。當時為了鍛煉身體,他每天都陪一位畫家鄰居前往湖岸。畫家寫生,遠帆則呼吸吐納,舒卷身軀。時間久了,自己也拿起畫筆勾描眼前的風景。正是這一次經歷讓遠帆深深迷上了繪畫。他回憶說:當時,“面對一無修飾的自然、細心揣摩其中的氣息與律動、尋求彼此間的契合與溝通、為自以為是的瞬間心得而狂喜不已的癡迷情狀;天、地、湖之間的廣闊里,仿佛只剩下我與樹叢‘相看兩不厭’的、至為清凈空曠的極樂幻境,至今仍是自己最清晰、也是最無形的記憶。”藝術讓遠帆的身體和心靈同時得到了莫大的慰藉。

游記—漆夢(版畫)45×30cm 2016年 /張遠帆

以此來看,遠帆似乎是一個開悟很晚的人。事實上,他從小是在一個藝術氣息很濃厚的環境中長大。他朝夕接觸的父輩正是新中國美術史上赫赫有名的“兩張兩趙”[張漾兮、張懷江(遠帆的父親)、趙延年、趙宗藻]。不過,他從小卻對藝術懷有深深的戒畏之心。這一方面是因為被父輩的才華所震懾,另一方面是因為他所目睹的藝術作品大多題材嚴肅,風格冷峻峭刻。魯迅和魯迅小說中的形象、慷慨赴義的革命先烈、建設新中國的壯觀場面等等是當時的流行題材。轟轟烈烈的革命已經結束,但版畫藝術卻依然保持著“新興木刻”和延安木刻的傳統,在風格上更是如此。面對這一切,年幼的遠帆感受更多的是沉重和困惑。初中畢業時,父親張懷江被打成右派。由于家庭成分的問題,遠帆只能下鄉務農,之后返城作了一名車工。然而,療傷期間習畫風景的經歷卻讓他徹底改變了對藝術的看法,他決定重新選擇自己的人生道路。文革結束后,遠帆說服了父親,并在1977年恢復高考時,順利考入了浙江美院版畫系。1982年,遠帆東渡日本,赴東京藝術大學版畫研究室攻讀碩士學位。學成歸國后,遠帆成為浙江美院的教員,后擔任版畫系主任,肩負起發展中國版畫的重責。

浮游(生命態之一)(版畫)60×40cm 1999年 /張遠帆

遠帆的從藝經歷幾乎就是他那一代藝術家的共同經驗。20世紀60、70年代正是藝術功能的設定、解體與重構的時期,遠帆的疑惑與個人選擇恰恰是來自對這些問題的感受與反思。他最終作出了自己的判斷,并在個人居處游歷的自然環境、人文景觀中找到了心靈的寄托。

門戶雜考—架構與通道(版畫)30×42cm 2001年 /張遠帆

在遠帆看來,真正的藝術創作總是貼近人的心性。藝術家的靈感可能來自具體的現實經驗,來自閱讀前人的作品,也可能來自內心的夢境、沖動與幻想,或是受益于時代的“集體記憶”,但所有這一切最后都將指向一個終點——即超越的、永恒的人性。能感受到心靈的律動,找到自己的抒情方式,這才是一個藝術家最幸運的事。這個看法來自于他對現代版畫發展方向問題的思考。在歷史上,版畫主要是一門用來復制的藝術,是文化傳播的工具,但在今天,影視文化、電子傳媒早已輕松地完成了這一任務,如何調整版畫自身的功能,尋找版畫獨特的語言魅力就成了現代版畫家的一個難題。對優秀的藝術家而言,挑戰就是機遇,時代的壓力不但不能消解藝術家的意志,反而會激發他的好奇心和“探險欲”。藝術家的感受力是一個充滿彈性的巨大空間,我們看到,遠帆正是在這樣一個空間里不斷進行著探索與調整。

中 夜(版畫)38×38cm 1984年 /張遠帆

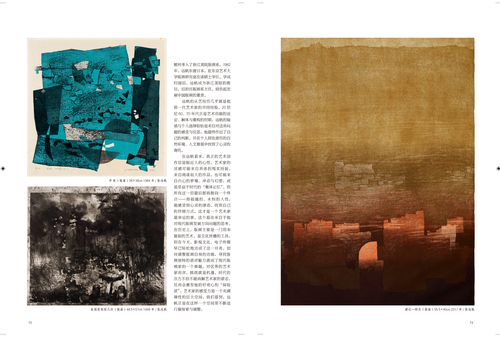

這些思考讓遠帆的版畫充滿了詩性的抽象意味。在西方視覺藝術史上,詩的風格指的是朦朧和晦暗,它偏愛的是涂繪手法,在浪漫主義者的筆下,這種風格被發展到了極致。而在中國,繪畫的詩性品格在文人水墨藝術中一覽無余。對“視覺之詩”的吟詠、品味恰是遠帆版畫藝術中最鮮明的特性,在《故園夜雨深幾許》中,這種特性被發揮得淋漓盡致。熟悉浪漫主義藝術的西方人會從中看到“如畫”之美,而細心的中國觀眾又會尋繹出董源、米芾的韻味。

多義構造—石階 望鄉臺(版畫)42.5×55cm 2001年 /張遠帆

除此之外,遠帆還喜歡另一種“吟詩”技巧。他借鑒了西方現代拼貼藝術手法,讓濃烈的色塊、色點、銳利的線條相互疊加,以此來傳遞凌亂的旅行印象,把生活中的沖動、情緒從已然消失的時間、空間中抽取出來,重新在畫面上拼合。這種手法直抒胸臆,和現代詩、現代音樂的氣息最為接近。

故園夜雨深幾許(版畫)48.5×57cm 1999年 /張遠帆

遠帆的作品是眼睛和心靈的“對話錄”。心靈總是要求流動、自由、跳躍的信息,它只能在運動中得到滿足。宋人蘇東坡在比較了詩歌、音樂、繪畫之后曾提到:書畫之跡托于有形,有形則有弊。而我們所看到的或通過雙手所記錄下來的,卻只能是有形有跡之物,這實在是一個悖論。遠帆深深地理解這一矛盾,并不斷地在動與靜、在眼睛與心靈之間進行調整。在他的《山行漫記》系列中,靜止的塊面和不受邊緣線控制的彌漫的色彩相互組合,濃重的墨色暗示著自由流動的空間,簡潔的色塊則增加了畫面的凝重感。而在《游記系列》中,劇烈運動的線條和方整的色塊交相輝映,他用這種方式向我們暗示著記憶的劃痕、生命的印跡。

游記—陽關(版畫)55.5×40cm 2017年 /張遠帆

游記—火藥局弄(版畫)40×60cm 2013年 /張遠帆

詩的抽象,詩意的棲居是遠帆的個人選擇,也是他對中國現代版畫發展的貢獻所在,而他那詩意化的視覺抽象對繪畫領域有著啟示作用:即如何把傳統版畫的精粹、現代西方抽象手法與當代感受力有機合,以創造同時具有個性和時代感的作品。遠帆和我是大學同班同學,我為他所取得的成就感到驕傲。

張遠帆

1952年出生于杭州,1982年畢業于浙江美術學院版畫系,赴日本留學,1985年畢業于日本東京藝術大學,獲碩士學位,同年起任教于中國美術學院。2012年退休。現任中國國家畫院版畫院研究員、中國文促會版畫專業委員會委員、中國美術學院教授、日本大學版畫學會會員,日本版畫協會國際名譽會員。

曾參與策劃:

2009中國觀瀾國際版畫展、觀城—2010上海國際版畫展、魯迅的面容—中國新興木刻運動80周年暨魯迅誕辰130周年紀念特展、原點的維度—2012上海國際版畫展、2012云南國際版畫展、閱人—2014上海國際版畫展、容量與張力—2017上海國際版畫展、生逢其時—小林敬生 陳琦版畫作品展。

責任編輯:張月霞

編輯:畫界 邢志敏