首頁(yè)>文化>聚焦

讓文藝創(chuàng)作與人工智能“同頻共振”

編者按:

《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》指出:“必須加快推進(jìn)文化和科技深度融合,更好地以先進(jìn)適用技術(shù)建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化,重塑文化生產(chǎn)傳播方式,搶占文化創(chuàng)新發(fā)展的制高點(diǎn)。”生成文本、創(chuàng)作圖畫、跳舞唱歌……人工智能技術(shù)的迭代,不斷引領(lǐng)新的潮流。人工智能技術(shù)持續(xù)與文藝創(chuàng)作、文化實(shí)踐融合,也給文藝發(fā)展帶來(lái)前所未有的新變化、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。本報(bào)記者采訪多位全國(guó)政協(xié)委員,講述人工智能時(shí)代文藝創(chuàng)新發(fā)展的感受和思考。

當(dāng)人工智能與文藝碰撞

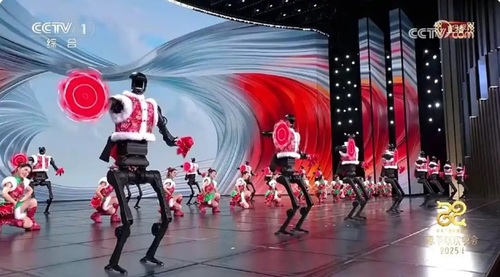

央視春晚人形機(jī)器人扭秧歌“c位出道”、正在熱映的《哪吒之魔童鬧海》登頂全球動(dòng)畫電影票房榜……新春伊始,一場(chǎng)場(chǎng)人工智能與文藝碰撞的熱門大戲,讓我們看到文化和科技的融合,正在把文化資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為文化發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

全國(guó)政協(xié)委員、電影頻道節(jié)目中心副總編輯王平久告訴記者,在電影產(chǎn)業(yè)的多個(gè)環(huán)節(jié),人工智能已從簡(jiǎn)單嘗試,升級(jí)到常規(guī)操作和標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用的階段。在創(chuàng)作方面,人工智能廣泛應(yīng)用于前期素材整理、劇本背景要素分析驗(yàn)證、場(chǎng)景概念圖生成等;制作方面,人工智能成為特效團(tuán)隊(duì)的好伙伴,深度渲染、場(chǎng)景生成等方面的工作效率顯著提升,仍在不斷刷新歷史的《哪吒之魔童鬧海》,其動(dòng)畫制作環(huán)節(jié)就有AI的功勞;在傳播上,人工智能深度應(yīng)用于觀眾數(shù)據(jù)分析、宣發(fā)物料制作、市場(chǎng)數(shù)據(jù)精細(xì)化處理等鏈條,如發(fā)行方可以通過AI分析觀眾喜好,動(dòng)態(tài)調(diào)整宣發(fā)策略。

“以電影頻道為例,人工智能的應(yīng)用和布局已經(jīng)融入日常,所推出的‘M指數(shù)’觀影評(píng)價(jià)體系,在數(shù)據(jù)收集、分析研判、展示呈現(xiàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)均融入AI技術(shù),近年來(lái)還推出了‘電影頻道AI影像人才優(yōu)選計(jì)劃’。”王平久表示,當(dāng)下,中國(guó)電影各行業(yè)主體都在積極地“迎接未來(lái)”,探索人工智能將是今后的核心課題之一。

“今天是人工智能創(chuàng)作的648天。繼續(xù)用‘夢(mèng)雖遙,追則能達(dá);愿雖艱,持則可圓’這個(gè)指令來(lái)創(chuàng)作。”2月20日,全國(guó)政協(xié)委員、民進(jìn)中央開明畫院副院長(zhǎng)舒勇在微信朋友圈“曬”出他有關(guān)人工智能創(chuàng)作的最新信息。隨著生成式人工智能的快速發(fā)展,舒勇就開始每天利用其創(chuàng)作一幅作品,并用傳統(tǒng)繪畫方式與人工智能進(jìn)行對(duì)比創(chuàng)作。

在此過程中,舒勇發(fā)現(xiàn),生成式人工智能創(chuàng)作的美術(shù)作品總是像一個(gè)魔幻世界、超現(xiàn)實(shí)主義世界。“從藝術(shù)創(chuàng)作方面來(lái)看,人工智能促進(jìn)了創(chuàng)造性工作的多樣化,也在探索未知領(lǐng)域等方面展現(xiàn)了巨大潛力。”

舒勇認(rèn)為,生成式人工智能需要經(jīng)驗(yàn)、規(guī)律、共識(shí)、風(fēng)格、標(biāo)準(zhǔn)等可量化的要素,其創(chuàng)作則基于大量的數(shù)據(jù)分析和算法運(yùn)算,把人類各種經(jīng)驗(yàn)與成果快速轉(zhuǎn)換并且為我們所用,呈現(xiàn)的結(jié)果往往是超乎想象的,而且感覺無(wú)所不能。“當(dāng)然,AI創(chuàng)作也容易導(dǎo)致那些卓爾不凡的藝術(shù)品質(zhì)被逐漸轉(zhuǎn)化為平庸化、標(biāo)準(zhǔn)化的事物或者雷同的風(fēng)格化產(chǎn)品,形成信息繭房等。”舒勇坦言。

探尋科技文化的創(chuàng)新融合

數(shù)字演藝等新型傳播方式給人們帶來(lái)更為便捷、時(shí)尚的全新視聽體驗(yàn),動(dòng)漫游戲、數(shù)字文創(chuàng)等新型文化產(chǎn)品不斷豐富文化形態(tài)與業(yè)態(tài)……科技文化的創(chuàng)新融合,為文藝創(chuàng)作實(shí)踐增添了新的生命力,也成為業(yè)界關(guān)注研究的焦點(diǎn)。如不久前江蘇省當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作研究會(huì)舉辦“AI背景下文藝創(chuàng)作研討會(huì)”,專家學(xué)者就AI藝術(shù)創(chuàng)作實(shí)踐、應(yīng)用等進(jìn)行深入探討。

對(duì)于全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)東方演藝集團(tuán)藝術(shù)總監(jiān)沈晨來(lái)說(shuō),人工智能等高科技元素成為他藝術(shù)創(chuàng)作中的“關(guān)鍵詞”之一,是“從創(chuàng)意源頭就開始的思維拓展”。

“人工智能時(shí)代的到來(lái),讓我們進(jìn)一步打開思維模式,在觀演模式、藝術(shù)形式運(yùn)用等方面不斷創(chuàng)新。”目前,沈晨擔(dān)任了全國(guó)第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第九屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式總導(dǎo)演,他表示,閉幕式創(chuàng)作將積極利用人工智能等前沿技術(shù)手段,不僅是一場(chǎng)演出,更是一次將科技與文化、藝術(shù)與體育相融合的挑戰(zhàn),希望向世界呈現(xiàn)一場(chǎng)兼具藝術(shù)性、科技感和文化深度的盛會(huì)。

數(shù)字表演是沈晨關(guān)注的重點(diǎn),“數(shù)字表演以‘智能工廠’作為核心引擎,將傳統(tǒng)表演要素(演員、舞美、燈光、服裝等)數(shù)字化,將傳統(tǒng)生產(chǎn)流程(創(chuàng)意、編排、呈現(xiàn)、運(yùn)營(yíng)等)智能化。它將打破鏡框式舞臺(tái)三維空間的限制,打破戲劇單一時(shí)間、單一空間、單一人物的設(shè)置,通過多重復(fù)雜的人物故事、人物情感,人物環(huán)境給予觀眾最大的情感共鳴。”沈晨表示,科技創(chuàng)新為文藝工作者提供了更為多樣的思考路徑,創(chuàng)作手段也不斷豐富,從而在藝術(shù)創(chuàng)新上有了更多的可能性。

“AI藝術(shù)創(chuàng)作與傳統(tǒng)繪畫對(duì)比的藝術(shù)創(chuàng)作行為,或許可以成為進(jìn)行深度文化思考與知識(shí)探索的一個(gè)途徑。”舒勇認(rèn)為,可以從中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中獲得發(fā)展的能量,將其巧妙地應(yīng)用于AI創(chuàng)作之中,實(shí)現(xiàn)兩種創(chuàng)作方式的有機(jī)融合,從而創(chuàng)造出富有深度、氣象萬(wàn)千的作品。他表示,未來(lái)將繼續(xù)在人工智能與傳統(tǒng)藝術(shù)之間尋找平衡與互補(bǔ)的方式,探索更加多樣化的藝術(shù)表現(xiàn)形式,為藝術(shù)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

“我嘗試在DeepSeek上輸入某位作家的某部作品,要求從某一角度撰寫一篇評(píng)論文章,結(jié)果它所提交的相關(guān)評(píng)論相當(dāng)準(zhǔn)確。”全國(guó)政協(xié)委員、山西省作家協(xié)會(huì)主席李駿虎分析道,這在于它能夠快速運(yùn)行擁有巨大能量的算力,通過匯總、梳理之前所有評(píng)論家、媒體等對(duì)這位作家的相關(guān)資料等,比較綜合、相對(duì)全面地分析作品,人力在短時(shí)間內(nèi)難以達(dá)到。

在李駿虎看來(lái),“人工智能對(duì)文學(xué)創(chuàng)作、傳播等不同層面產(chǎn)生影響并帶來(lái)便利,比如借助AI翻譯加速中國(guó)文學(xué)特別是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與世界市場(chǎng)的銜接等。不過,文學(xué)創(chuàng)作要求深入挖掘生活的細(xì)節(jié),追求很高的思想性和藝術(shù)性,創(chuàng)作者的主觀情感發(fā)揮著重要作用,而這些是人工智能目前所無(wú)法替代的。”

激發(fā)文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力

文藝和科技相伴相生,科技賦予文化事業(yè)與時(shí)代同頻共振的魅力。如何促進(jìn)人工智能與文藝創(chuàng)作的深度融合,進(jìn)一步激發(fā)著文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力?

“中國(guó)電影高質(zhì)量發(fā)展,需要新質(zhì)生產(chǎn)力的賦能。人工智能所帶來(lái)的變革,正是我們電影人要敞開懷抱迎接的新動(dòng)能,也是應(yīng)當(dāng)勇敢面對(duì)的大機(jī)遇、大挑戰(zhàn)。”在王平久看來(lái),人工智能的創(chuàng)造力持續(xù)增強(qiáng),電影人對(duì)于藝術(shù)創(chuàng)作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維、手段、技能均需不斷學(xué)習(xí)更新;與此同時(shí),人工智能可以高效地匯聚、調(diào)取人類各領(lǐng)域的知識(shí)、數(shù)據(jù),電影的跨域融合、跨媒介制作、高互動(dòng)性傳播,將在未來(lái)有廣闊的發(fā)展空間。

“我們應(yīng)該扎實(shí)推進(jìn)人工智能在電影產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的應(yīng)用,同時(shí)大力培養(yǎng)能夠駕馭人工智能的人才梯隊(duì),讓算法的力量與藝術(shù)創(chuàng)作的靈感精準(zhǔn)、恰切地結(jié)合,不斷拓展中國(guó)電影創(chuàng)造力的邊界。”王平久說(shuō)。

“人工智能的出現(xiàn),有可能會(huì)化作一種積極的推動(dòng)力,比如文學(xué)創(chuàng)作領(lǐng)域,正向‘倒逼’作家們對(duì)所創(chuàng)作文學(xué)作品的藝術(shù)性、思想性等提出更高要求,從而推出更多有溫度有高度有力度的精品力作。”李駿虎認(rèn)為,在某種程度上,人工智能能夠?yàn)樽骷姨峁┮环N創(chuàng)作靈感與創(chuàng)意啟發(fā)。而文學(xué)作品的原創(chuàng)性在于,其所反映的是社會(huì)和歷史帶給人思想靈魂上的感受。

“對(duì)于文藝工作者來(lái)說(shuō),要加強(qiáng)人工智能等新技術(shù)的學(xué)習(xí)和了解,更好地掌握技術(shù),促進(jìn)文化與科技的深度融合。”沈晨建議,由藝術(shù)、技術(shù)、工程等領(lǐng)域人才共同組成復(fù)合型攻關(guān)團(tuán)隊(duì),探索文化智能生產(chǎn)消費(fèi)全流程模式。同時(shí),在藝術(shù)教育中要結(jié)合人工智能等前沿科技在文藝創(chuàng)作中的應(yīng)用,加強(qiáng)復(fù)合型人才培養(yǎng)。

編輯:位林惠