首頁>春秋>熱點背后

一滴汽油一滴血

——抗戰(zhàn)期間孫越崎主持開發(fā)玉門油田

孫越崎(楊耀健供圖)

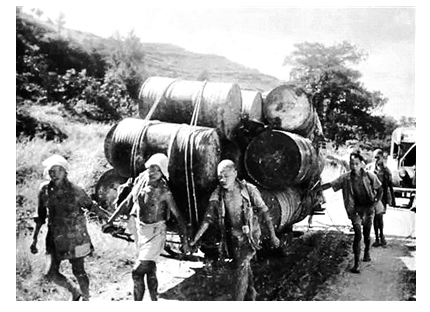

1942年,民工在川陜公路用人力車運油。 (楊耀健供圖)

1934年,孫越崎(曾任民革第八屆中央委員會名譽主席)在陜西延長打出中國人自己的第一口油井。1941年3月,他任甘肅油礦局總經(jīng)理,建起中國第一座石油基地——玉門油礦。我國石油工業(yè)戰(zhàn)線的許多專家,大多是從玉門油礦起步的,大名鼎鼎的“鐵人”王進喜也出自玉門。

開發(fā)玉門油礦

抗戰(zhàn)前,中國長期科技落后,只發(fā)現(xiàn)了四處油田:甘肅玉門、陜北延長、新疆獨山子、青海柴達木。最先開采的是陜北延長油井,年產(chǎn)量僅數(shù)百噸,供不應(yīng)求,不得不依賴進口的“洋油”。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,石油進口受阻,全國各地鬧油荒。陜甘寧邊區(qū)貢獻出當時中國僅有的2臺先進鉆機,助力開發(fā)甘肅玉門油礦。

1938年,國民政府經(jīng)濟部決定開發(fā)甘肅玉門油礦,但缺乏設(shè)備,因僅有的2臺先進鉆機都在延長縣,延長縣當時屬陜甘寧邊區(qū)。經(jīng)濟部長翁文灝與周恩來協(xié)商,周恩來從抗戰(zhàn)大局出發(fā),滿口贊同,并派錢之光具體辦理,將鉆機交給礦山。

1939年春,在玉門油礦老君廟打出第一口油井,日產(chǎn)原油10噸。1941年成立甘肅油礦局,能源專家孫越崎為總經(jīng)理,嚴爽為油礦礦長,金開英為煉油廠廠長。

玉門油礦所需水泵、油泵、煉油釜、閥門、管件等設(shè)備配件,全部從重慶訂購,連同由淪陷區(qū)拆遷來的及由重慶江北自來水廠拆卸的鋼板、管子、馬達等,長途運到礦區(qū)。油礦職工苦干數(shù)月,自行設(shè)計、制造了24座釜式煉油爐。打井用的水泥,只有重慶一家能生產(chǎn);打井用的重晶石,來自于涪陵地區(qū)。甘肅油礦局在歌樂山設(shè)立了運輸處,在重慶至玉門沿途設(shè)了十多個車站,將各種器材物資源源不斷地運到玉門。

孫越崎本人每年夏秋常駐玉門督促生產(chǎn),冬春在重慶籌劃財務(wù)預(yù)算及器材的收購轉(zhuǎn)運,并兼顧四川各煤礦的產(chǎn)銷工作。

創(chuàng)業(yè)艱難

玉門油礦位于戈壁灘,土壤含沙量大,不能燒磚瓦,只能采用“干搭壘”的方法,將屋頂筑成拱狀形,上蓋拌有油渣的沙土,以避雨雪。后來從外地拉土到礦區(qū)燒磚瓦,方可建造樓房。這里有半年的冰雪期,取暖做飯用煤,全靠祁連山里的小煤窯。煉油剩下的重油和油渣,沒有裂化設(shè)備再提煉,也被利用做燃料。糧食來自于數(shù)百里外的張掖、武威、山丹等地,麥子拉到后還須經(jīng)過面粉廠加工后才能入口。工人穿的老羊皮襖,容易生虱子,穿上又癢又疼,礦上建起蒸汽浴室,把老羊皮襖掛在屋內(nèi),用高溫殺滅虱子。

1942年,礦區(qū)員工達到6800余人,連同家屬多達數(shù)萬人,吃喝拉撒很費腦筋。礦上自辦起了供銷社和副食品商場,從大城市拉來布匹、衣服、鞋帽、文具和干鮮水果等。又在玉門縣開辦了蔬菜農(nóng)場,并自制醬油和醋。

年輕人解決婚姻問題,隊伍才能穩(wěn)定。孫越崎找到了邵力子夫人傅學(xué)文,請她在重慶開辦的女子職業(yè)學(xué)校里,挑選一批肯吃苦耐勞、有志邊疆建設(shè)的女學(xué)生到玉門油礦,安排她們擔任教員、護士、財會和其他管理及文娛工作。這樣一來,礦區(qū)氣氛開始活躍了,年輕人在這里成家立業(yè),聰明才智得到充分的發(fā)揮,還有不少人被派到國外的石油公司實習(xí)。

我國石油工業(yè)戰(zhàn)線的許多專家,大多是從玉門油礦起步的,大名鼎鼎的“鐵人”王進喜也出自玉門。

萬里運油

玉門油礦的產(chǎn)品,除部分供應(yīng)西北公路局等單位外,主要銷往重慶在內(nèi)的大后方。1940年,煉油能力提高到1500噸,但儲運條件卻遠不能適應(yīng)。說來令人難以置信,貧弱的中國連貯油罐也無法制造,戰(zhàn)前進口的貯油罐,轉(zhuǎn)眼間就已裝滿,車隊一時不來拉油,煉油廠就要停工。一方面,前方的戰(zhàn)車艦船缺油告急;另一方面,玉門油礦卻有油運不出來。

孫越崎心如火焚,他借蔣介石到玉門油礦視察之機,請求撥給油礦6萬個200公升的空油桶貯油,蔣介石即令后勤司令部撥運了3萬個。這些空油桶雖十分破舊,但經(jīng)檢修后大部分還能用,煉油廠可以日夜三班連續(xù)生產(chǎn)了。油礦又新規(guī)定來提油的單位需自帶空油桶,礦上以裝滿油的油桶交換,一舉兩得。

那時沒有鐵路,從玉門到重慶往返共5000公里,全靠幾百輛汽車運油,路況車況均不佳,運油車本身耗油量也大。為節(jié)約運輸耗油,油礦局將黃河上使用的羊皮筏子搬到嘉陵江作運輸工具。汽油經(jīng)蘭新公路車運到四川廣元,改用羊皮筏子裝載順水漂流,直達重慶,這樣可減少約800公里路程。羊皮筏子與空油桶一道運回廣元,重復(fù)使用。在運輸特別緊張的日子,甚至采用人力方式,由民工用木板車運油。

經(jīng)過千辛萬苦,寶貴的石油運到重慶,支援大后方和各戰(zhàn)區(qū)。

立功受獎

1943年,國民黨政府中某些人不相信能長期開采石油,提議停止對玉門油礦的撥款,孫越崎提出年產(chǎn)180萬加侖汽油的目標來回擊。他逐一審查計劃,落實措施,發(fā)動員工。到當年歲尾,奮斗目標終成現(xiàn)實,煉油廠、電廠的汽笛齊鳴,人們將他抬著在礦區(qū)內(nèi)歡呼游行,一直抬到露天劇場的戲臺上。

國產(chǎn)汽油大力支援了抗戰(zhàn)。1943年日軍強渡風陵渡,企圖進攻陜西省。玉門油礦就近供應(yīng)油料,使中國軍隊增加運力,及時將蘇聯(lián)援華的火炮拉到前線,阻遏了敵人的進攻。1944年,美軍轟炸機“空中堡壘”以成都太平寺機場為基地,多次遠程轟炸日軍,其地勤用油使用的也是玉門油礦的產(chǎn)品。

孫越崎因開發(fā)玉門油礦功勞卓著,在中國工程師學(xué)會年會上被授予金質(zhì)獎?wù)隆?/p>

(作者單位:重慶市政協(xié)文史研究會)

編輯:廖昕朔