首頁>書畫>畫界雜志>2024年第六期

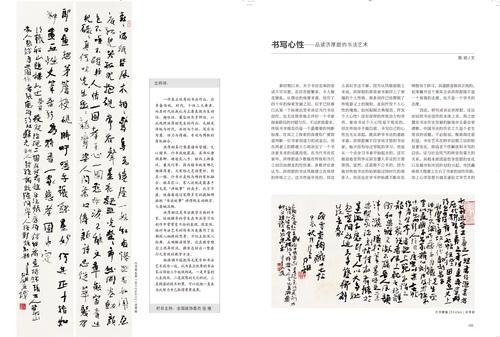

書寫心性——品讀洪厚甜的書法藝術

主持詞:

一件真正優秀的書法作品,應具備傳統、時代、個性三大要素,而其時代性我認為主要表現為生動性、趣味性、兼容性及多樣性。以此觀照洪厚甜先生的作品,無疑是傳統與時代、共性與個性、寫實與寫意、功力與情趣、專攻與博取的有機融合。

洪厚甜真行隸篆諸體皆擅,尤以楷書、行書成就最高。其書從唐顏真卿、褚遂良入手,繼而上溯秦漢,兼及行草,因而楷書既有碑之雄強厚重,又有帖之靈動曼妙,別具一格。行書亦是帖與碑的有機融合,獨具匠心。有人說他是最善于用毛筆“講故事”的高手,此言不虛。他每每通過筆鋒多變的提按頓挫把“書法故事”講得既生動跌宕,又委婉流暢。

洪厚甜還是書法教學方面的專家,經他輔導的學生在書法學習與創作中常常有不俗的表現。很顯然,他對書法藝術的傳承與發展作了長期深入細致的思考,不僅主張深入經典,正確解讀前賢,還在教學理念上迥異時流,摸索總結出一整套行之有效的教學方法。

他強調不能把寫毛筆字和書法藝術混為一談。認為真正優秀的書法家必須由三個板塊構成,一是豐富的人生閱歷,二是深厚的文化積淀,三是精湛的技術積累。可以說他一直在為此努力并已取得累累成果。

欄目主持:全國政協委員 張 繼

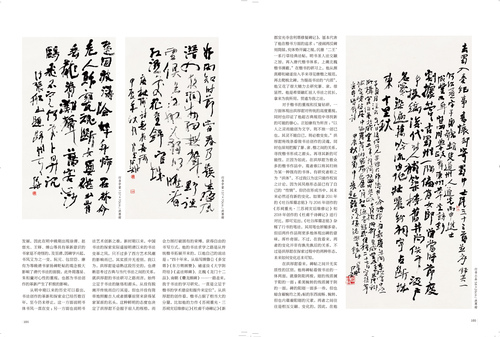

行書兩條屏 138×23cm×2 /洪厚甜

新時期以來,關于書法變革的嘗試不可盡數,名目亦極繁多,令人眼花繚亂。從理論的角度來看,經歷了四十年的探索發展之后,似乎已經難以從某一個標準出發來談論當代書法創作,也無法簡單地去評價一個書家探索路徑的對錯與否。不過依我看來,傳統書學規范仍是一個最重要的判斷標準,在其之上探索的深度和廣度則是判斷一位書家創造力的試金石,而在兩者上的跨度大小則決定了一個書法家未來的成就高低。在當代書法名家中,洪厚甜是少數能在傳統和當代之間自由游走的佼佼者。多數評論者認為,洪厚甜的書法風格建立在深厚的傳統之上,這當然是中肯的,但這么說似乎還不夠。因為從風格面貌上來說,洪厚甜的真草隸書都印上了很強的個人性格,很多創作已經擺脫了傳統意義上的規矩,走向抒發個人心性的境地。如何超脫古典規范、抒發個人心性?沒有深厚的傳統功力和學養,奢談書法個人心性是不現實的,但在傳統中不能自拔,書寫自己的心性也無從談起。就其研學書法的道路來看,洪厚甜屬于自學成才型的書法家,他并沒有經過學院的學習,而是從一個業余習書者開始起步的,這可能是他受到爭議甚至遭人非議的主要原因。顯然,這是極不公平的,因為他對傳統書法的鉆研超過同時代的很多人,而且也在學書伊始就不斷在名師指導下研習,其道路是極其正統的。如果撇開這個事實去談洪厚甜既不是一個客觀的態度,也不是一個學術的態度。

行書橫幅 23×43cm /洪厚甜

因此,研究或談論洪厚甜,還應該回到書法創作的本體上來,將之放置在書法歷史發展的脈絡中去看會更清晰。中國書法的歷史之久是個老生常談的話題,不必細說。惟值得注意的是,書法藝術在明中后期之后的較顯著變化,即追求個性解放和書寫的自由。這與社會風氣的轉變有莫大的關系,其根本原因是哲學思想的變化以及城市和市民階層的興起。市民趣味很大程度上左右了書家的創作風格,加上心學思想興盛及通俗文學藝術的發展,因此在明中晚期出現徐渭、趙宦光、王鐸、傅山等具有革新意識的書家是不奇怪的。及至清,因碑學興起,書風又為之一變,阮元、包世臣、康有為等晚清書家揚碑貶帖的觀念極大影響了清代書法的面貌,此外周蓮星、朱和羹對心性的重視,也都為書法創作的革新產生了積極的影響。

行書中堂 137×70cm /洪厚甜

從明中期以來的歷史可以看出,書法創作的革新和探索業已經歷數百年,至今仍未停止。這一方面說明書體書風一直在變;另一方面也說明書法藝術創新之難。新時期以來,中國書法的探索實際遙接明清以來的書法變革之風,只不過多了西方藝術風潮的影響而已,其實質并無差別。我以為,洪厚甜是諳熟這段歷史的,也清晰思考過古典與當代書法之間的關系。就洪厚甜的書法研習之路而言,始終立足于書法的脈絡和源頭,從沒有脫離開傳統而自行其是,但也并沒有簡單地照搬古人或者描摹前賢來獲得某家某派的名頭。這種鮮明的態度也決定了洪厚甜不會囿于前人的桎梏,而會力圖打破固有的束縛,獲得自由的書寫方式。他的書法求學之路是從傳統楷書拓展開來的,以他自己的說法是:“四十年來,從臨寫顏魯公《多寶塔》《東方朔畫贊》、褚遂良《大字陰符經》《孟法師碑》、北魏《龍門十二品》、南朝《爨龍顏碑》……一路走來,我于書法的學習研究,一直是立足于楷書的學術建設和提升來定位”。從洪厚甜的創作看,楷書占據了相當大的分量,比如他的力作《蘇祠重光·三蘇祠災后維修記》《杜甫千詩碑記》《新都寶光寺舍利塔修復碑記》,基本代表了他在楷書方面的追求:“浸潤兩漢碑刻簡牘,究體勢開闔之規,沉潛‘二王’一系行草經典法帖,明書圣人法交融之旨,再入唐代楷書體系,上溯北魏楷書淵藪。”在楷書的研習上,他從顏真卿和褚遂良入手來尋見唐楷之規范,再去爬梳北碑。為提高書法的“內質”,他又花了很大精力去研究篆、隸。很顯然,他是希望融匯前人書法之優長,拿來為我所用,貫通為我之法。

行書中堂 137×70cm /洪厚甜

對于楷書的重視和反復鉆研,一方面體現出洪厚甜對傳統的高度重視,同時也印證了他超古典規范中尋找新的可能的雄心。正如康有為所言:“以人之靈而能創為文字,則不獨一創已也。其靈不能自已,則必數變矣。”洪厚甜將線條看做書法創作的靈魂,同時也深刻把握了篆、隸、楷之間的關系,尋找楷書形成之源頭,再尋其新的可能性。正因為如此,在洪厚甜為數眾多的楷書作品中,觀者難以將其歸納為某一種既有的書體,有研究者稱之為“洪體”,不過我以為這只能作權宜之計論,因為其風格形態雖已有了自己的“性情”,但仍在形成當中,其未來必然還有新的變化。如果拿2011年的《吐谷渾墓志銘》與2016年創作的《蘇祠重光·三蘇祠災后維修記》和2018年創作的《杜甫千詩碑記》進行對比,即可見出,《吐谷渾墓志銘》雜糅了行書的筆法,其用筆也妍媚多姿,但后兩件作品則更多地體現出碑的意味,渾樸奇麗。不過,在我看來,兩者的變化并非有孰先孰后的關系,不過是洪厚甜在探索過程中的兩種形態,未來如何變化還未可知。

行書小品 58×26cm /洪厚甜

在洪厚甜看來,碑帖之間并無實質性的區別,他將碑帖看做書法的一體兩面,就像陰陽兩極,剛的線質屬于陽的一面;柔美婉轉的線質屬于陰的一面。碑的陽剛一面多一些,但也暗含著婉約之美;帖的東西流暢、婉轉,但也內蘊著陽剛的元素。兩者之間往往是相互交融、變化的。因此,在他的楷書作品中,可以感受到漢隸的古樸和魏碑的厚重,他在融會貫通中將楷、隸、碑圓熟地交融于一體,從而呈現出別樣的審美趣味。早年對唐楷形態的描寫到后來注重于線條的書寫性,由外而內地追求楷書品質和精神。為增加楷書創作的厚重與態勢,洪厚甜花費了很大精力練習北碑,再通過練習篆書去提高書寫線條的質量。這樣的磨練之路從20世紀80年代一直延續到2000年之后。這樣的結果就是,在洪厚甜的書法創作中,既能感受到流暢、飄逸之美,又可體味到蒼厚、剛硬的內蘊。例如《新都寶光寺舍利塔修復碑記》(2010年),雖為楷書,但卻有行書的婀娜多姿,又蘊含著魏碑的厚重感,有些筆畫還有明顯的隸味。另如《馮子振詠梅三首》(2021年),以草書寫就,夭嬌跌宕,氣韻流暢,但卻又能感受到渾樸之美。再如2021年個展上的《佛說金剛經》,結體拙厚,筆畫駿朗,正欹相生,格調雍容簡穆,莊雅嚴重。特別是因字大如斗,且占據一面高墻,遠觀更顯得豐茂渾勁。從這件作品中亦可見出,洪厚甜完全打破了真、隸、魏之間的隔閡,融其于一爐,再由己出,寫出活潑的生命感來,即如洪厚甜自己所言的,“寫出生命,能呼吸”。

行書對聯 138×23cm×2 /洪厚甜

項穆言:“書有性情”,又說“書有老少,區別深淺,勢雖異形,理則同體。”對“性情”的追求使書法創作具備了強烈的個性,從魏晉到唐,從宋到明清,書法家面目多樣,且有個性鮮明。這當然不簡單,不簡單的原因是所謂的“性格”是養成的,而不是裝扮可成的。正因為如此,書法家的養成絕非一朝一夕即可以完成,而需要長期的揣摩和探索。在洪厚甜看來,一個真正的書家必須具備三個條件:豐富的人生閱歷、深厚的文化積淀、精湛的技術積累。豐富的閱歷促發習書者對社會、生活、人生的感悟;深厚的文化積淀為習書者提供文化的高度;精湛的技術積累是成為優秀書法家的重要基礎。沒有這些積淀,而且是長期的積淀,是難以成為一個優秀的書法家的,如他自己說的:“一個優秀的藝術家是由優秀的土壤來產生,是需要時日的”。正由于這樣的觀念,洪厚甜在面對傳統時始終保持一個學習的心態,在技巧和學養兩端加以錘煉,最終涵養出自己的書法性情。

楷書斗方 53×59cm /洪厚甜

所謂書家的性情體現在書體書風的個體性格上,個性意味著不同,故而它與傳統法度之間存在一種互動的關系,這其中有變處,亦有不變處。歷史地看,書體風格當然在不斷變化,康有為在談及書體之變時說,“散文、篆法之解散,駢文、隸書之成家,皆同時會,可以觀世變矣。”筆墨當隨時代,書風亦如此。但有一點也是客觀事實,即基本法度不移。趙孟頫說:“書法隨時變遷,用筆千古不易。”我以為這是切中要義的。但將之放置在當代藝術語境中又變得復雜了,因為在百年來西學東漸的過程中,否定前人是很多人心目中“創新”的代名詞。現代主義繪畫不就是不斷否定和推翻前人向前發展的嗎?這樣看來,個性與傳統法度之間不就存著沖突的危險嗎?其實不然。對于具有兩千多年積淀歷史并形成一整套體系的書法藝術來說,已經形成成熟的創作體系、評價體系與理論體系。在此體系下所有的書法創作與探索都基本遵循著這一體系運行,如果脫離開這一體系去談書法,那么不僅理論上而且技術上都是行不通的,因此以現代主義等西方藝術體系來套用書法藝術是無效的。這一點洪厚甜是十分清楚的,因此他認為,“中國書法偉大之處就在于它是中國哲學思想最直接的表現,也就是說中國書法為什么能夠有今天,能夠成為中華民族的核心文化符號,就是它真正深刻表現了和傳遞了中國哲學的核心理念和思想,反映了中華民族認識世界的基本的世界觀。”在這樣的觀念下,書法的新舊關系實際就可看作古今關系。

在多元化的文化語境中,書法創作的古與今之變被賦予了更寬泛的意義。這也造成另一結果是,近四十年來的書法風格之多之雜已令人目不暇接,各種不顧傳統基本規范的自造“風格”者也如過江之鯽,不可勝數。但如前所述,書法創作還需在書法的評價體系中加以辨別分析,這并非僅以書體書風來評判新舊、古今的。正如劉熙載說的:“以篆、隸為古,以正書為今,此只是據體而言。其實書之辨,全在身分斤兩,體其末也。”在固有的原則基礎上尋找新的出路當然艱苦,但假使沒有這樣的基本法度,那么所謂的“創新”顯然就是無源之水,無本之木。我以為這一點也是洪厚甜清晰所見的。他在《以經典規模格局和精神》一文中,提到書法創作的高境界是“要有大的格局和精神”。在創作中,洪厚甜無論是榜書巨制,還是尺牘小楷,如《滄海行藏聯》《奇逸》《佛說金剛金》《齊白石詩草斗方》等,無不在法度中尋求筆畫的揖讓、字勢的正欹、字形的變化、章法上的活潑。更為重要的是,無論是尺牘還是榜書,都彰顯出氣象峻厚、興趣酣足、意態鮮明、精神飛動的藝術格局。這是具有時代氣息的藝術格局。

洪厚甜的書法探索為當代書法創作提供了一個極有典范價值的案例。在近四十年的書法學習創作生涯中,他苦苦追求在傳統之中尋找屬于當代審美精神和文化精神的道路,借古開今,拓古入今。對于他來說,書法創作既是扎根于其精神深處的源泉,也是其抒發心性的媒介。書法藝術既是回溯學術傳統的路徑,也是直指當代人“心象”的橋梁。明人《傳習錄》中記載了這么一段故事:

“先生游南鎮,一友指巖中花樹問曰:‘天下無心外之物,如此花樹,在深山中自開自落,于我心亦何相關?’

先生曰:‘你未看此花時,此花與汝心同歸于寂;你來看此花時,則此花顏色一時明白起來:便知此花不在你的心外。’”

傳統千古不移,無論你看還是不看,恰如當代書法與傳統之間的關系。無論有意識還是無意識地去忽略或者歪曲傳統,傳統依然不會消失。但如何品味傳統,消化傳統,并將之轉化為自己的“心象”,則路數各異,精彩不同了。

品讀洪厚甜的書法藝術,不亦如此?

辛丑年秋月于中國國家畫院

(陳明 中國國家畫院理論研究所副所長、研究員)

洪厚甜

1963年生于四川什邡。師從李良棟、蒲宏湘、張海、陳振濂、何應輝、曾來德等先生。

第十四屆全國政協委員,全國政協文化文史和學習委員會委員;中國民主同盟中央美術院副院長;中國書法家協會第四、五、六、七、八屆理事;中國國家畫院書法篆刻所黨支部書記、研究員;中國藝術研究院書法院研究員;中國文化促進會書法篆刻院秘書長。

致力于書法創作和書法教育的實踐和探索四十余年。中國美術館舉辦“凈堂墨華—洪厚甜書法藝術展”,中國國家畫院舉辦“一畫開天—洪厚甜書法藝術展”。擔任中國書法家協會全國展和文化和旅游部中國藝術節書法篆刻優秀作品展評委。先后出版《凈堂藝跡》《凈堂擬古—洪厚甜臨古法帖系列》《洪厚甜楷書碑版系列》《書法的技法與觀念十講》《洪厚甜書齊白石借山吟館詩草》等二十余種。

責任編輯:楊文軍

編輯:畫界 邢志敏