首頁>書畫>畫界雜志>2024年第三期

“有窗戶的畫室——潘玉良、周思聰、肖惠祥藝術作品展”前言

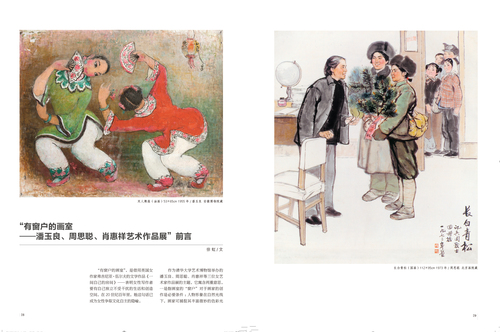

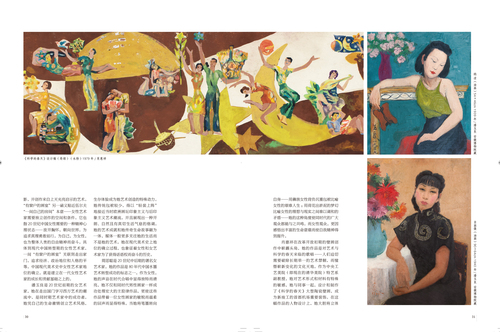

雙人舞扇(油畫)53×65cm 1955年 /潘玉良 安徽博物院藏

“有窗戶的畫室”,是借用英國女作家弗吉尼亞·伍爾夫的文學作品《一間自己的房間》—表明女性寫作者要有自己獨立不受干擾的生活和創造空間。在20世紀百年里,她這句話已成為女性爭取文化自主的隱喻。

長白青松(國畫)112×95cm 1973年 /周思聰 北京畫院藏

作為清華大學藝術博物館舉辦的潘玉良、周思聰、肖惠祥等三位女藝術家作品展的主題,它寓含兩重意思,一是指畫室的“窗戶”對于畫家的創作是必要條件:人物形象在自然光線下,畫家可捕捉其豐富微妙的色彩光影,并創作來自上天光亮啟示的藝術。“有窗戶的畫室”另一涵義貼近伍爾夫“一間自己的房間”本意—女性藝術家需要獨立創作的空間和條件。它也指20世紀中國女性需要的一種精神心理狀態—放開胸懷,朝向世界,為追求真理勇敢前行。為自己,為女性,也為整體人類的自由精神而奮斗。具體到現代中國轉型期的女性藝術家,一間“有窗戶的畫室”關聯到走出家門,追求經濟、政治地位和人格的平等。中國現代美術史中女性藝術家地位的確立,就是建立在一代女性藝術家的成長和貢獻基礎之上的。

《科學的春天》設計稿(局部)(水粉)1979年 /肖惠祥

潘玉良是20世紀前期的女藝術家,她在走出國門學習西方藝術的潮流中,是同時期藝術家中的成功者。她憑自己的生命激情創立藝術風格,生存體驗成為她藝術創造的特殊動力。她傳統包袱較少,得以“輕裝上陣”地接近當時歐洲畫壇印象主義與后印象主義藝術潮流,并且展現出一種開朗、自然且有真切生活氣息的格調。她的藝術成就和她傳奇生命故事融為一體,媒體一般更多關注她的生活而不是她的藝術。她在現代美術史上地位的確立過程,也象征著女性和女藝術家為了獲得話語權而奮斗的歷史。

納 涼(油畫)54×46cm 1939年/潘玉良 安徽博物院藏

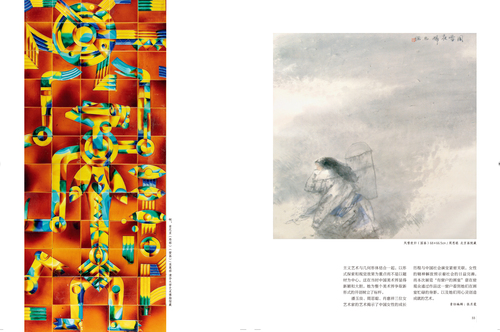

周思聰是20世紀中后期的著名女藝術家,她的作品是80年代中國水墨藝術轉型成功的標志之一。作為女性,她的聲音在時代合唱中顯得獨特而清亮,她不僅和同時代男性畫家一樣成功處理宏大的主旋律作品,更使這些作品帶著一位女性畫家的敏銳而溫柔的回聲而顯得特殊。當她將筆墨轉向自身—用彝族女性背負沉重包袱比喻女性的艱難人生;用荷花出淤泥的夢幻比喻女性的理想與現實之間難以調和的矛盾……她的這種角度使同時代的廣大觀眾都能與之共鳴,而女性觀眾,更因感悟出豐富的生命意蘊而使自我精神得到提升。

自畫像(油畫)90×64cm 1940年/潘玉良 安徽博物院藏

肖惠祥在改革開放初期的壁畫創作中嶄露頭角,她的作品是對藝術與科學的春天來臨的歌唱—人們迫切需要破除長期單一的藝術禁錮,而憧憬嶄新變化的文化天地。作為中央工藝美院(即現在的清華美院)特藝系副教授,她對藝術形式和材料有特殊的敏感,她與同事一起,設計和制作了《科學的春天》大型陶瓷壁畫,成為新竣工的首都機場重要裝飾。在這幅作品的人物設計上,她大膽將立體主義藝術與幾何形體結合一起,以形式探索和視覺效果為重點而不是以題材為中心,這在當時中國美術界顯得新穎和大膽。她為整個美術界爭取新形式的開創樹立了標桿。

啊,肯尼亞(局部)(壁畫)/肖惠祥 清華大學藝術博物館藏

風雪夜歸(國畫)68×66.5cm /周思聰 北京畫院藏

潘玉良、周思聰、肖惠祥三位女藝術家的藝術揭示了中國女性的成長歷程與中國社會演變緊密關聯,女性的精神解放預示著社會的日益完善。而本次展覽“有窗戶的畫室”意在使觀眾通過作品這一窗戶看到她們在畫室忙碌的身影,以及她們用心靈創造成就的藝術。

責任編輯:張月霞

編輯:畫界 邢志敏