首頁>書畫>畫界雜志>2023年第二期

空靈的靜趣

——劉萬鳴藝術語言的超越性意義

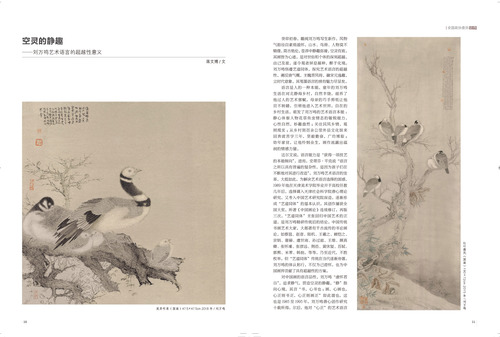

癸卯初春,瞻閱劉萬鳴寫生新作,風物氣韻徑自素絹盈懷,山水、鳥獸、人物莫不精微,簡古絕倫,蒼莽中靜趣彌漫,空靈有致。其畫皆為心跡,是對世俗和個體的深刻超越,由己及彼,遂令觀者屏息凝神,醉于化境。劉萬鳴恪遵藝道同體,探究藝術語言的超越性,溯漢唐氣概,主魏晉風骨,融宋元逸趣,立時代意象,其筆墨語言的獨有魅力盡顯矣。

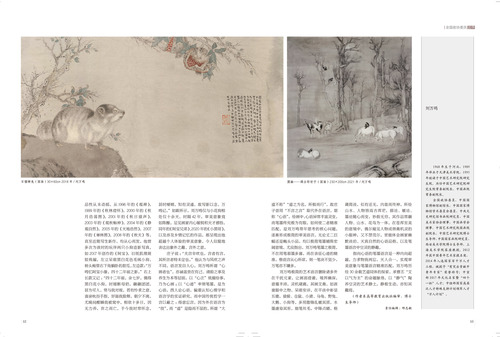

溪岸聽泉(國畫)47.5×47.5cm-2018年-劉萬鳴

語言是人的一種本能。童年的劉萬鳴生活在河北靜海鄉村,自然豐饒,滋養了他過人的藝術稟賦,母親的巧手剪紙讓他目不轉睛,引領他進入藝術世界。自在的鄉村生活,萌發了劉萬鳴的藝術語言本能:靜心體察人物花草魚蟲情態的敏銳能力,心性自然,妙趣盎然;關注民風鄉情,觀照現實;從鄉村到百余公里外縣文化館來回奔波苦學三年,堅毅勤奮,廣約博取;幼年家貧,讓他憐憫眾生,畫作流露出溫潤的情感力量。

紅葉微風(國畫)190×72cm-2015年-劉萬鳴

達爾文說,語言能力是“獲得一項技藝的本能傾向”,進而,史蒂芬?平克說“語言之所以具有普遍的復雜性,是因為孩子們在不斷地對其進行改造”。劉萬鳴藝術語言的變革,大抵如此。為解決藝術語言選擇的困惑,1989年他在天津美術學院畢業并于高校任教幾年后,選擇調入天津社會科學院潛心理論研究,又考入中國藝術研究院深造,逐漸形成“藝道同體”的基本認識。其創作屢獲全國大獎,所著《中國畫論》連續修訂,再版三次。“藝道同體”主張回歸中國藝術的正道,是劉萬鳴精研傳統后的結論。中國傳統書畫藝術大家,大都著有千古流傳的書論畫論,如蔡邕、趙壹、陸機、王羲之、顧愷之、宗炳、謝赫、虞世南、孫過庭、王維、顏真卿、張懷瓘、張彥遠、荊浩、黃休復、蘇軾、郭熙、米芾、韓拙,等等,乃至近代,不勝枚舉。但“藝道同體”傳統在當代逐漸旁落,劉萬鳴的體認躬行,不僅為己澄懷,也為中國畫界貢獻了具有超越性的方案。

石榴蹄兔(國畫)30×60cm-2018年-劉萬鳴

對中國畫的語言品性,劉萬鳴“虛懷若谷”,追求靜氣,營造空靈的靜趣。“靜”指向心境,其言“書,心書也;畫,心畫也。心正則書正,心正則畫正”即此謂也。這也是1985至1995年,劉萬鳴潛心創作研究十載所得。爾后,他對“心正”的藝術語言品性從未動搖。從1996年的《觀禪》,1999年的《秋林澄懷》,2000年的《秋月浩蕩圖》,2001年的《秋日猿聲》,2003年的《觀秋暢神》,2004年的《靜觀自然》,2005年的《天地浩然》,2007年的《寒林圖》,2008年的《秋天》等,直至近期寫生新作,均從心而發。他曾多次為孩時的玩伴兩只小狗造影寫真,如2017年創作的《阿寶》,舊紙肌理斑駁殘漏,左立呆萌黑白花色毛絨小狗,轉頭癡望右下角躺臥的甜瓜,左邊款:“萬鳴憶阿寶小像,四十二年前之影。”右上長款又記:“四十二年前,余七歲,偶得黑白花小狗,時剛斷母奶,融融團團,甚為可人,常與我對視,若有憐求之意,喜親吮吾手指,好舔我臉頰,朝夕不離,尤晚間酣睡我被窩中,相依十多日,因無力養,棄之而亡,于今我時常懷念,甚時哽咽,知有靈通,故寫影以念,萬鳴記。”如跋所示,劉萬鳴僅與小花狗相處僅十余天,時隔42年,審美意象竟如陳釀,足見畫家內心敏銳和天才感悟。同年的《阿寶兄弟》、2020年的《小黑哥》,以及涉及鄉情記憶的作品,都呈現出他超越個人體驗的審美意象,令人信服地表達出象外之趣、言外之意。

圓融—調合郎世寧(國畫)230×200cm-2021年-劉萬鳴

莊子說:“夫言非吹也,言者有言,其所言者特未定也。”他認為與風吹之聲不同,語言發自人心。劉萬鳴所謂“心畫者也”,亦涵蓋貴在有己、清韻之事及養生為本等層面。以“心正”統攝繪事,乃為心畫;以“心跡”率領筆墨,是為心語。西人論心語,偏重認知心理學和語言學的實證研究,而中國傳統哲學一言以蔽之:得意忘言。因為外在語言為“技”,而“道”是隱而不顯的,所謂“大道不稱”“道之為名,所假而行”,故莊子嘗用“不言之言”取代外在語言,堪稱“心語”。繪畫中,心語異常豐富靈變,而筆墨終究極為有限,如何使二者精準匹配,是劉萬鳴常年思考的核心問題,逐漸形成極簡的審美語言。無論丈二巨幅還是蠅頭小品,均以極簡筆墨鋪陳宏闊意境。尤應指出,劉萬鳴筆墨之極簡,不在用筆著墨多寡,而在表征心跡的精準。惟語言從心所欲,則一筆決不覺少,萬筆亦不嫌多。

劉萬鳴極簡的藝術語言刪除諸多外在干擾元素,讓畫面澄澈,境界幽深,意蘊豐沛,靈機葳蕤。其畫文禽,如孩童眼中之物,呆萌安詳,在平淡中彰顯五德。猿猴、倉鼠、小豬、烏龜、野兔、大鵝、小狗等,多用散鋒亂皴其質,水墨虛染其形,細筆絲毛,中鋒點睛,格調簡淡,似有還無,內斂而傳神。所繪山水、人物皆高古渾茫,描法、皴法、墨法隨心而變,妙韻無窮。其作品常融人物、山水、花鳥為一體,在蒼渾至美的意境中,偶爾窺見人物或獸禽機靈的小眼神,又不禁莞爾,更能體會畫家幽默淡泊、天真自然的心語品格,以及筆墨語言中空靈的靜趣。

指向心語的筆墨語言是一種內向超越,力求物我兩忘,天人合一,實現審美意象與筆墨語言精準匹配。劉萬鳴歷經30余載藝道同體的探索,承曹丕“文以氣為主”的命題脈絡,以“靜氣”陶養空靈的藝術靜土。靜極生動,亦知其趣焉。

(作者系高等教育出版社編審、博士生導師)

劉萬鳴

1968年生于河北,1989年畢業于天津美術學院,1995年就讀于中國藝術研究院研究生院。歷任中國藝術研究院研究生院常務副院長、中國畫院常務副院長。

全國政協委員,中國國家博物館副館長,中國國家博物館學術委員會委員,中央文史研究館書畫院研究員,中國美術家協會理事,中國畫學會理事,中國藝術研究院國畫院副院長,中國藝術研究院博士生導師,中國國家畫院研究員,西安美術學院博士生導師,上海美術學院客座教授。2012年獲中國青年藝術家提名獎,2014年入選國家百千萬人才工程,被授予“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號;中宣部2017年文化名家暨“四個一批”人才;中組部國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才“萬人計劃”。

責任編輯:邢志敏

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏