首頁>書畫>畫界雜志>2023年第二期

林茂的油畫風景

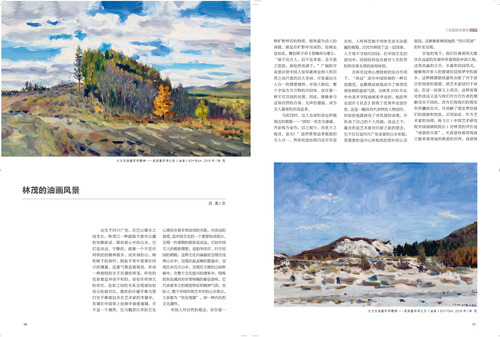

出生于四川廣安,在巴山蜀水之間生長,林茂以一種超脫于都市塵囂的安靜敘述、描繪著心中的山水,它們是淡遠、寧靜的,就像一個不受任何煩擾的精神故鄉。淺灰綠的山、樹和樹下的屋村,脫胎于常年籠罩在四川的薄霧,這霧氣塑造著視覺,形成一種獨特的關于灰調的審美。所有的色彩都是沖淡平和的,沒有任何突兀的存在,色彩之間的關系呈現著恰如其分的弱對比,微妙的冷暖平衡與黑白灰平衡都包含在藝術家的考量中。灰調在中國架上繪畫中著重強調,并不是一個偶然,它與魏晉以來的文化心理存在著非常深刻的關聯。對淡遠的喜愛,是中國文化的一個重要組成部分,呈現一件事情的極致是淡遠,正如中國文人的極致理想,是鉛華洗盡、歸于田園的灑脫。這種文化內涵最初呈現在淺絳山水中,呈現在趙孟頫的散逸中,呈現在米氏云山中,呈現在王維的山居秋暝中。在整個文化復興的譜系中,特殊的灰色調具有非常明確的象征意味,它代表著本土的視覺特征和精神氣質,實際上,整個中國傳統藝術中的山水部分,大多數為“灰色筆墨”,即一種內在的文化調性。

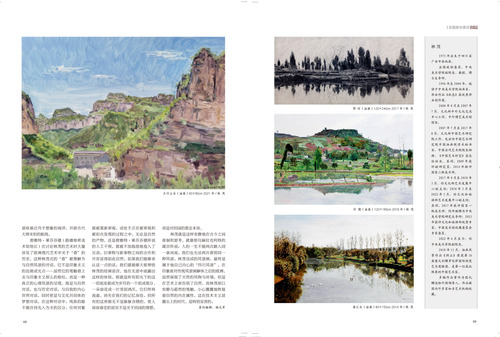

大力弘揚塞罕壩精神—美麗塞罕壩之秋(油畫)60×90cm--2018年-林-茂

中國人對自然的觀念,存在著一種曠野呼告的特質,那些最為動人的詩篇,都是在曠野中完成的,繪畫也是如此。譬如陳子昂《登幽州臺歌》:“前不見古人,后不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。”廣闊的宇宙意識使中國人很早就領會到人和自然之間尺度的巨大差異,并發展出天人合一的理想境界。中國人相信,整個宇宙作為萬物的共同體,存在著一種不可言說的法度。因此,能夠參與這場自然的合奏、無聲的盛宴,成為文人墨客的至高追求。

與此同時,達人也深知命運所能到達的極限—“固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔,悲夫!”雖然希望追求極致的天人合一,然而究竟也明白這并非是永恒,人終將受制于肉體生命無法超越的極限。正因為領悟了這一層因果,人不得不守拙歸田園,在中國文化的意向中,田園恰恰包含著對人生的苦短和世事無常的深刻體悟。

大力弘揚塞罕壩精神—美麗塞罕壩之冬(油畫)50×70cm--2018年-林-茂

在所有這些心理投射的綜合作用下,“淡遠”成為中國繪畫的一種自覺感受,也順理成章地成為了林茂風景繪畫的基底氣質。當林茂2000年從中央美術學院油畫系畢業時,他的畢業創作《狀態》獲得了優秀畢業創作獎,這是一幅具有代表性的人物創作,但很快他就轉向了對風景的表現,并形成了自己的個人風格。淡遠之下,蘊含的是藝術家對歸家之旅的思念,它不僅僅是四川廣安老家的山水形貌,更重要的是內心所構筑的質樸的心靈故園,這漸漸影響到他的“四川風景”的樸實呈現。

在他的筆下,我們仿佛看到無數次在遠途的車窗外所看到的中國大地。這些浩淼的云天、水霧和田園風光,能夠將許多人的思緒拉回到夢中的故鄉。這種情感聯結最終擊敗了對于崇古和刻奇的需要,使藝術家回歸于淡遠。在這一層意義上而言,這種客觀化的淡遠又是與我們對古代作者的理解完全不同的,因為它將我們的現實世界囊括在內,并消解了現實帶給我們的困窘和憂愁。正因如此,作為藝術家的導師,楊飛云(中國藝術研究院中國油畫院院長)對林茂的評價是“詩意的天真”,天真意味著用純真之眼來看待他所熟悉的世界,詩意則意味著泛舟于想象的海洋,開辟古代大師未知的航線。

太行山谷(油畫)60×80cm-2021年-林-茂

碧雅特·萊芬莎德(路德維希美術館館長)在討論林茂的藝術時大量涉及了歐洲現代藝術中關于“看”的歷史,這種林茂式的“看”被理解為與自然風景的對話,它不是印象主義的色斑或光點—雖然它的筆觸看上去與印象主義那么的相似,而是一種真正的心理風景的呈現,既是與自然對話,也與歷史對話,與自我的內心世界對話,同時更是與文化共同體的夢想對話。在這種對話中,純真的眼不做任何先入為主的區分,任何對象都被重新審視,或處于正在被審視和被初次發現的過程之中。無論是自然的產物,還是碧雅特·萊芬莎德所說的人工干預,都被不加抱怨地卷入了互動。舊事物與新事物之間的合作和并存顯得如此自然,如果我們能夠承認這一點的話,我們就能夠大致領悟林茂的繪畫語言,他在無意中流露出這樣的體悟,那就是所有陽光下的這一切流變都成為歲月的一個組成部分,一朵浪花或一片雪泥鴻爪,它們終將流逝,消失在我們的記憶深處。但所有的這些都無不是脈脈含情的,使人深深眷戀的甚至不是關于田園的理想,而是對田園的思念本身。

林茂就是這樣安靜地在古今之間徘徊和思考,就像那句赫拉克利特的箴言所說:人的一生不能兩次踏入同一條河流,我們也無法兩次看到同一種風景。林茂完成的風景畫,最終是屬于他自己內心的“四川風景”。在印象派對傳統風景畫解體之后的歐洲,雖然保留了天然的風物與環境,但是在藝術上卻告別了自然,而林茂卻以安靜與超然的筆觸,小心翼翼地恢復著自然的內在屬性,這在技術主義甚囂塵上的時代,是特別寶貴的。

那-時(油畫)120×240cm-2017年-林-茂

責任編輯:楊文軍出生于四川廣安,在巴山蜀水之間生長,林茂以一種超脫于都市塵囂的安靜敘述、描繪著心中的山水,它們是淡遠、寧靜的,就像一個不受任何煩擾的精神故鄉。淺灰綠的山、樹和樹下的屋村,脫胎于常年籠罩在四川的薄霧,這霧氣塑造著視覺,形成一種獨特的關于灰調的審美。所有的色彩都是沖淡平和的,沒有任何突兀的存在,色彩之間的關系呈現著恰如其分的弱對比,微妙的冷暖平衡與黑白灰平衡都包含在藝術家的考量中。灰調在中國架上繪畫中著重強調,并不是一個偶然,它與魏晉以來的文化心理存在著非常深刻的關聯。對淡遠的喜愛,是中國文化的一個重要組成部分,呈現一件事情的極致是淡遠,正如中國文人的極致理想,是鉛華洗盡、歸于田園的灑脫。這種文化內涵最初呈現在淺絳山水中,呈現在趙孟頫的散逸中,呈現在米氏云山中,呈現在王維的山居秋暝中。在整個文化復興的譜系中,特殊的灰色調具有非常明確的象征意味,它代表著本土的視覺特征和精神氣質,實際上,整個中國傳統藝術中的山水部分,大多數為“灰色筆墨”,即一種內在的文化調性。

中國人對自然的觀念,存在著一種曠野呼告的特質,那些最為動人的詩篇,都是在曠野中完成的,繪畫也是如此。譬如陳子昂《登幽州臺歌》:“前不見古人,后不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。”廣闊的宇宙意識使中國人很早就領會到人和自然之間尺度的巨大差異,并發展出天人合一的理想境界。中國人相信,整個宇宙作為萬物的共同體,存在著一種不可言說的法度。因此,能夠參與這場自然的合奏、無聲的盛宴,成為文人墨客的至高追求。

歸-期(油畫)120×180cm-2016年-林-茂

與此同時,達人也深知命運所能到達的極限—“固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔,悲夫!”雖然希望追求極致的天人合一,然而究竟也明白這并非是永恒,人終將受制于肉體生命無法超越的極限。正因為領悟了這一層因果,人不得不守拙歸田園,在中國文化的意向中,田園恰恰包含著對人生的苦短和世事無常的深刻體悟。

在所有這些心理投射的綜合作用下,“淡遠”成為中國繪畫的一種自覺感受,也順理成章地成為了林茂風景繪畫的基底氣質。當林茂2000年從中央美術學院油畫系畢業時,他的畢業創作《狀態》獲得了優秀畢業創作獎,這是一幅具有代表性的人物創作,但很快他就轉向了對風景的表現,并形成了自己的個人風格。淡遠之下,蘊含的是藝術家對歸家之旅的思念,它不僅僅是四川廣安老家的山水形貌,更重要的是內心所構筑的質樸的心靈故園,這漸漸影響到他的“四川風景”的樸實呈現。

在他的筆下,我們仿佛看到無數次在遠途的車窗外所看到的中國大地。這些浩淼的云天、水霧和田園風光,能夠將許多人的思緒拉回到夢中的故鄉。這種情感聯結最終擊敗了對于崇古和刻奇的需要,使藝術家回歸于淡遠。在這一層意義上而言,這種客觀化的淡遠又是與我們對古代作者的理解完全不同的,因為它將我們的現實世界囊括在內,并消解了現實帶給我們的困窘和憂愁。正因如此,作為藝術家的導師,楊飛云(中國藝術研究院中國油畫院院長)對林茂的評價是“詩意的天真”,天真意味著用純真之眼來看待他所熟悉的世界,詩意則意味著泛舟于想象的海洋,開辟古代大師未知的航線。

春江水(油畫)80×150cm-2014年-林-茂

碧雅特·萊芬莎德(路德維希美術館館長)在討論林茂的藝術時大量涉及了歐洲現代藝術中關于“看”的歷史,這種林茂式的“看”被理解為與自然風景的對話,它不是印象主義的色斑或光點—雖然它的筆觸看上去與印象主義那么的相似,而是一種真正的心理風景的呈現,既是與自然對話,也與歷史對話,與自我的內心世界對話,同時更是與文化共同體的夢想對話。在這種對話中,純真的眼不做任何先入為主的區分,任何對象都被重新審視,或處于正在被審視和被初次發現的過程之中。無論是自然的產物,還是碧雅特·萊芬莎德所說的人工干預,都被不加抱怨地卷入了互動。舊事物與新事物之間的合作和并存顯得如此自然,如果我們能夠承認這一點的話,我們就能夠大致領悟林茂的繪畫語言,他在無意中流露出這樣的體悟,那就是所有陽光下的這一切流變都成為歲月的一個組成部分,一朵浪花或一片雪泥鴻爪,它們終將流逝,消失在我們的記憶深處。但所有的這些都無不是脈脈含情的,使人深深眷戀的甚至不是關于田園的理想,而是對田園的思念本身。

林茂就是這樣安靜地在古今之間徘徊和思考,就像那句赫拉克利特的箴言所說:人的一生不能兩次踏入同一條河流,我們也無法兩次看到同一種風景。林茂完成的風景畫,最終是屬于他自己內心的“四川風景”。在印象派對傳統風景畫解體之后的歐洲,雖然保留了天然的風物與環境,但是在藝術上卻告別了自然,而林茂卻以安靜與超然的筆觸,小心翼翼地恢復著自然的內在屬性,這在技術主義甚囂塵上的時代,是特別寶貴的。

林 茂

1975年出生于四川省廣安市岳池縣。

全國政協委員,中央美術學院副院長、教授、博士生導師。

1996年至2000年,就讀于中央美術學院油畫系,畢業作品《狀態》獲優秀畢業創作獎。

2000年8月至2007年7月,文化部中外文化交流中心工作,中外博藝美術館館長。

2007年7月至2017年8月,文化部中國藝術研究院工作,先后任中國藝術研究院中國油畫院學術秘書長、中國當代藝術院院長助理、《中國藝術時空》雜志社社長。其間,2009年獲評副研究員,2014年轉評國家二級美術師。

2017年8月至2018年3月,任文化部藝術發展中心副主任;2018年3月至2022年5月,任文化和旅游部藝術發展中心副主任;其間,2017年獲評國家一級美術師,同年被聘為中央美術學院研究生導師;2021年獲評文化和旅游部優秀專家,中國美術館收藏委員會專家委員。

2022年6月至今,任中央美術學院副院長。

2018年11月,油畫風景作品《潤土》榮獲第36屆意大利佛羅倫薩國際視覺藝術獎銀獎,是第一位獲此殊榮的中國藝術家。

多幅作品曾作為國禮贈送給外國領導人,作品被國內外多家知名藝術機構收藏。

責任編輯:楊文軍

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏