首頁>書畫>畫界雜志>2023年第五期

中國現代水墨人物畫的確立

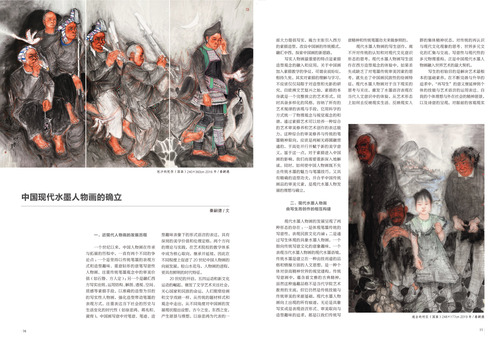

岜沙的憂傷(國畫)240×360cm-2016年-秦嗣德

一、 近現代人物畫的發展歷程

一個世紀以來,中國人物畫在傳承與拓展的歷程中,一直有兩個不同的爭論點:一個是堅持以傳統筆墨的表現方式和造型趣味、重意輕形的意筆寫意性人物畫,注重傳統筆墨觀念中的審美價值(如石魯、方人定);另一個是融匯西方寫實法則,運用結構、解剖、透視、空間、質感等素描手段,以準確的造型為目的的寫實性人物畫,強化造型帶動筆墨的表現方式,注重表達當下社會的歷史與生活變化的時代性(如徐悲鴻、蔣兆和、黃胄)。中國畫寫意中對筆意、筆跡、造型趣味表象下的形式語言的表達,具有深刻的美學價值和倫理定格。兩個方向的理論與實踐,在藝術院校的教學體系中成為核心取向,繼承并延續,因此在不同程度上促進了20世紀中國人物畫的向前發展。較山水花鳥,人物畫的進程,更具有鮮明的時代特征。

20世紀的開啟,五四運動和新文化運動的崛起,催發了文學藝術關注社會,關心國家和民族的命運。人們期望繪畫和文學戲劇一樣,從傳統的題材樣式和觀念中走出,從不同角度對中國畫的發展現狀提出設想,古今之變,東西之變,產生愿景與理想。以徐悲鴻為代表的一派大力提倡寫實,竭力主張引入西方的素描造型,改良中國畫的傳統模式,融匯中西,探索中國畫的新思路。

寫實人物畫最重要的特點是素描造型觀念的融入和應用。關于中國畫加入素描教學的爭議,可謂眾說紛紜,相持久矣。其實對素描的理解與學習,不應該僅僅局限于對造型和光影的研究,自歐洲文藝復興之始,素描的本身就是一個完整獨立的藝術形式,同時具備多樣化的風格,容納了所有的藝術規律的表現與手段,它用科學的方式統一了物理觀念與視覺觀念的和諧,通過素描藝術可以培養一種綜合的藝術審美修養和藝術創作的表達能力。這種綜合的審美修養與傳統的筆墨精神取向,應該是兩廂無礙圓融貫通的,于高處并行并賦予新的美學意義。基于這一點,對于素描進入中國畫的影響,我們尚需要重新深入地解讀。同時,如何使中國人物畫既不失去傳統水墨的魅力與筆墨技巧,又具有精確的造型功夫,并合乎中國傳統畫品的審美元素,是現代水墨人物發展的理想與確立。

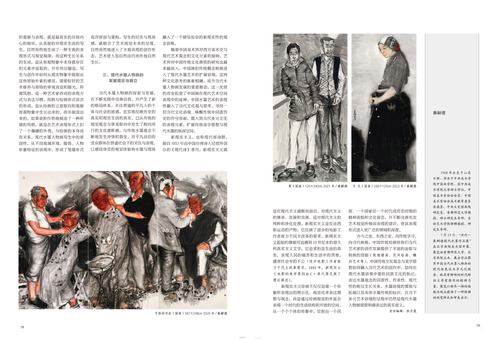

逝去的村莊(國畫)248×177cm-2019年-秦嗣德

二、 現代水墨人物畫 由寫生而創作的相互構建

現代水墨人物畫的發展呈現了兩種形態的存在:一是體現筆墨傳統的寫意性,表現民族文化內涵;二是通過寫生體現的具象水墨人物畫。一個指向傳統寫意文化的意象趣味,一個表現當代水墨人物畫的現代水墨語境。傳統水墨是建立在一種由技而道的品格和情操方面的人文思想,是一種個體對崇高精神世界的視覺建構。傳統寫意畫中,蘊含著文雅的古典精神,雖然這種逸趣品格不是當代學院藝術教育的主流,但它仍然是傳統技能與傳統審美的來源基礎。現代水墨人物畫向上出現的所有痕跡,無論是具象寫實或是表現語言形式、審美取向與造型趣味的追求,都是以我們傳統寫意精神和傳統筆墨功夫來做參照的。

現代水墨人物畫的寫生創作,離不開對傳統的認知和對現代文化意識形態的思考。現代水墨人物畫寫生創作在西方造型觀念的體驗中,如果丟失或缺乏了對筆墨傳統審美因素的思考,就失去了中國畫民族性的繪畫特征。現代水墨人物畫對于當下現實的思考與關注,激發了水墨語言表現在當代人文意識中的體驗。從藝術形態上如何去反映現實生活、反映現實人群的集體精神狀態,對傳統的再認識與現代文化現象的思考、世界多元文化的匯集與交流、寫意性與現代性的多元物理重構,正是中國現代水墨人物畫融入世界藝術的最大契機。

寫生的初始目的是解決藝術最根本的基礎素養。在不斷完善與升華的追求中,“再寫生”的意義便延伸到個體的技能與藝術語言的運用表達、自我的個體理想與外在社會的精神愿景,以及詩意的呈現。對眼前的客觀現實的觀察與表現,就是最真實的自我內心的傾訴。從直接的對現實生活的寫生,自然而然地生成了一種主觀的表現形式與視覺規律。而這種生長關系的生成,是從客觀物象中本身就存在的元素中汲取的,并非憑空臆造。寫生與創作中如何從現實物象中提取出這些原始樸素的感覺,需要較好的藝術修養與獨特的審視直覺和眼光。所謂風格,是一種藝術家養成的表現方式與表達習慣。風格與繪畫形式語言的形成,是從繪畫的立意取向和觀察客觀物象中生長出來的,而非制造出來的。如果裝腔作勢地制造了一種所謂的風格,就是在藝術表現形式上扣了一個僵硬的外殼,與繪畫的本身沒有關系。現代水墨人物畫寫生中的原創性,從不同地域環境、服飾、人物形象特征的表現中,形成了筆墨形式語言原創與重構。寫生的紀實與現場感,就暗合了藝術視覺未來的呈現,自然而然地進入了主觀表現的創作形態,藝術使人加自然由內而外地自然生長。

干枯的河床(國畫)387×248cm-2020年-秦嗣德

三、 現代水墨人物畫的 發展觀念與確立

當代水墨人物畫的探索與發展,在不斷實踐中完善自我,并產生了新的格局體系。關注普通的平凡人的個體與社會的困惑,忠實地反映歷史的真實和現實生活的真實,已從傳統的視覺觀念與審美取向中發生了相向而行的文化漂移感。與傳統水墨觀念不斷地發生沖突和裂變,對平凡淡泊的受眾群體在普通社會下的關注與表現,以感同身受的視覺體驗將水墨與現場融入了一個錯綜紛雜的新現實性的觀念語境。

隨著中國美術界對西方美術史與現代藝術觀念和文化元素的接納,藝術界對中國傳統文化潛質的研究也越來越深入。中國畫的傳統概念轉換進入了現代水墨藝術的擴展語境。這兩種文化思考的漸漸相融,成為當代水墨人物畫發展的重要推動。這一實質的改變拓寬了中國畫在現代藝術空間表現中的延伸,中國水墨藝術的表現性融入了當代文化觀與思考。尋找一切當代文化語境、喚醒傳統中民族歷史的符號資源,置入到當代多元文化的表現元素,擴展傳統美學思想與現代水墨的縱深空間。

新現實主義,也稱現代派詩群,源自1953年由中國臺灣詩人紀弦所創辦的《現代詩》季刊。新現實主義就是在現代主義盛極而衰后,對現代主義的繼承、發展和完善,是對現代主義的純粹和凈化處理。新現實主義是反法西斯運動的產物,它反映了進步的電影工作者致力于民主改革的要求,新現實主義起始的淵源可追溯到19世紀末的意大利真實主義文學。它追求的是生活的真實,表現人民的痛苦和生活中的苦難,譴責社會中的不公(進步電影工作者致力于民主改革要求,1945年,新現實主義電影的美學原則由C·柴代蒂尼做了理論闡述)。

等(國畫)120×240cm-2021年-秦嗣德

新現實主義繪畫不僅僅是靠一個形象所表現出的圖示化、視覺化來表達理想與觀念,而是通過繪畫視覺的外延去表現一個時代的生活結構和開放的空間,從一個個個體的形象中,反射出一個民族、一個國家在一個時代或歷史時期的精神面貌和文化眷戀,并不斷完善充實藝術視覺所傾訴表現的意識,使其表現形式進入更廣泛的領域和深度。

古今之變、東西之變,向傳統學習,向當代轉換。中國傳統繪畫給我們當代藝術家的創作發展提供了豐富的汲取與轉換的資源(敦煌壁畫、民間繪畫、雕刻藝術等)。中國傳統文化觀念與美學思想如何融入當代藝術的創作中,如何在現代水墨語境中重拾民族文化的胎記,表達水墨觀念的民族性、傳承性、現代性的相互生長關系,水墨語境的置換與拓展以及本體水墨傳統的標識,在當下多元藝術語境的呈現中仍然是現代水墨人物畫需要明確表達的真實意義。

月-光(國畫)260×120cm-2023年-秦嗣德

秦嗣德

1968年出生于山東日照,畢業于中央美術學院中國畫學院,獲中央美術學院文學碩士學位。中國美術家協會會員,中國美術家協會美術教育委員會委員,中央文史館畫院研究員,首都師范大學教授、碩士研究生導師,吉林藝術學院特聘教授、研究生導師。

7月19日,“并行—秦嗣德現代水墨作品展”在北京畫院美術館開幕。展覽由首都師范大學、北京畫院主辦,展出作品聚焦中國當代水墨人物畫的現代性表達與多元化探索,既具有鮮明的時代特征又具有強烈的精神力量。展覽以獨具一格的面貌為觀眾提供了一種新穎的視覺樣式和審美啟示。

責任編輯:張月霞

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏