首頁>書畫>畫界雜志>2023年第五期

觀想的表達

美術的歷史不僅是繪畫語言與形式不斷探索的流變史,而且是歷代畫家不斷思變的觀念史,承載著畫家對藝術訴求的思索或拷問。可以說,繪畫的發展與繁榮,不只因為它是一門技藝,更重要的在于畫家可以借這門技藝表達一定的思想,包括客觀感受、生命體驗與個人情懷等,由此使畫家樂于其中。繪畫探求方向的不斷修正,乃出于畫家對如何恰切地表達內心思想的深層期望。其思想的場域或研究范圍不外乎兩方面。其一是對客觀世界的感受與表達;其二是對主觀世界的發現與揭示。關于前者,歷代以來的中國畫家講求“外師造化”“飽游飫看”,游觀客觀世界被認為是創作的感受儲備,記錄生活乃畫家的基本技能。而對于后者,則成為畫家面臨的另一研究內容,是畫家對內在心靈的探尋和視覺呈現,即所謂“中得心源”的理論所指。盡管“觀”的世界與“想”的世界存在一定的差異,而兩者彼此交互或關聯,任何的主觀意識往往基于對所觀客觀世界的認識或感悟,從而引發與構想不同的主觀世界。從“觀”的層面而言,人們每日穿往于客觀世界或現實生活中,可謂不乏對生活的感受與體驗,而“想”這一層面的形成需要畫家作更深刻的探究與掘取。

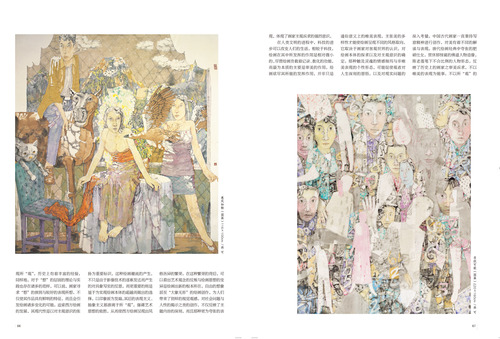

如此迷局(油畫)203×52cm--尚-可

由對所觀的客觀世界的呈現到對所想的主觀世界的表現,是中外美術發展的變動規律,也體現了畫家視迫近內心訴求為創作的目標指向。這并不是非此即彼的等量擇取,而成為一種共識的變動朝向。中國畫理論的核心是“寫意”精神,所謂“寫意”,概括而言,既以書寫的語言表達畫家的主觀思想與情感,因此“觀”處于次要位置,“想”則屬于支配的地位。反映內在心靈的真切,而非描繪外在世界的真實,被認為是畫家創作的要旨。歷史上“寫神”和“寫逸氣”的倡導,使傳統中國畫的寫意一路向縱深推進。西方繪畫的演變模式乃從具象、意象、抽象甚至到觀念藝術的發展,也反映了西方畫家藝術思維的更替與實踐方向的拓展,即繪畫客觀因素的漸減,主觀因素的強化。“觀”的世界被“想”的世界之呈現所遮蔽,成為一種歷史變動的必然趨勢。

大道不孤之二(國畫)2023年-尚-可

從畫家的角度而論,繪畫要表現的不能止于“觀”的表象,更何況對于被“觀”的世界,盡管每個畫家觀察視角不一,而所獲得的客觀感受并無太多差異。繪畫創作的更高要求非人云亦云的對所“觀”的描摹,藝術化的呈現與創造性的表現,乃不囿于“觀”,而應凸顯“想”,如此方能實現創作的個性化以及具有撼動人心的魅力。從繪畫受眾的角度考量,畫家之所觀同樣是受眾之所見,受眾更需要的是以獨到的慧眼與視覺呈現,而并非對生活狀貌作尋常的再現,對未知世界與突破表象的描繪,甚至反常態的繪畫可能予人更豐富的視覺感受或生命認識。對新奇的渴求是人們普遍的心理,因此,繪畫對受眾的吸引更多的是需要在想象層面的開拓。

大道不孤之一(國畫)2023年-尚-可

毋庸置疑,繪畫的發展是對已有認知和視覺傳達經驗的嬗變,這也是畫家之所“想”的出發點,對于如何“觀”與怎樣表現所“觀”,歷史上有著豐富的經驗,同樣地,對于“想”的層面的理論與實踐也存在諸多的范樣,可以說,畫家尋求“想”的獨到與較好的表現所想,不僅使其作品具有鮮明的特征,而且會引發繪畫諸多變化的可能。追索西方繪畫的發展,其現代性是以對主觀意識的張揚為重要標識,這種繪畫潮流的產生,不只是由于影像技術的逐漸發達而產生的對具象寫實的反思,而更重要的則是基于為實現繪畫本體的超越而做出的選擇。以印象派為發端,其后的表現主義、抽象主義都游離于所“觀”,強調藝術思想的致勝,從而使西方繪畫呈現出風格各異的繁榮。在這種繁榮的背后,可以看出藝術觀念的反叛與繪畫思想的變異是繪畫出新的根本所在。自由的想象甚至“大象無形”的繪畫創作,為人們帶來了別樣的視覺觀感。對社會問題與人性的揭示之類的創作,不僅反映了主題內容的深刻,而且那種更為夸張的表現,體現了畫家主觀訴求的強烈意識。

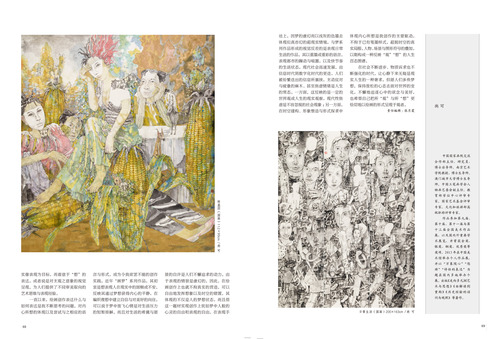

轉基因(國畫)112×99cm-尚-可

在人類文明的進程中,科技的進步可以改變人們的生活,相較于科技,繪畫在其中所發揮的作用是相對微小的,盡管繪畫負載著記錄、教化的功能,而最為本質的主要是審美的作用。繪畫欲盡其所能的發揮作用,并非只是通俗意義上的唯美表現,主張美的多樣性才能使繪畫呈現不同的風格取向,它取決于畫家對客觀世界的認識,對繪畫本體的探求以及對主觀意識的確定。那種觸及靈魂的情感傾瀉與非唯美表現的個性形態,可能促使觀者對人生深刻的思悟,以及對現實問題的深入考量。中國古代畫家一直秉持寫意精神進行創作,對美有著不同的解讀與表現。唐代繪畫經典中夸張的肥碩仕女,貫休那怪誕的佛道人物造像,陳老蓮筆下不合比例的人物形態,反映了歷史上的畫家之審美訴求。不以唯美的表現為能事,不以所“觀”的實像表現為目標,而著意于“想”的表達,或者說是對主觀之意象的視覺呈現,為人們提供了不同審美取向的藝術思維與表現經驗。

尋找可能(國畫)220×160cm--尚-可

一直以來,繪畫創作表達什么與如何表達是我不斷思考的問題,對內心所想的體現以及嘗試與之相應的語言與形式,成為令我欲罷不能的創作實踐。近年“畫夢”系列作品,其初衷是想表現人在現實中的困頓或不安,反映其通過夢想獲得內心的平靜,在編織理想中建立自信與對美好的向往。可以說于夢中放飛心情是對生活壓力的短暫排解,而且對生活的希冀與愿景的自許是人們不懈追求的動力。由于表現的情景是虛幻的,因此,在繪畫創作上也就不拘真實的營造,可以自由地發揮想象以及時空的錯置,其體現的不僅是人的夢想狀態,而且借這一題材實現創作上猶如夢中人般的心靈的自由和表現的自由。在表現手法上,因夢的虛幻而以淺灰的色墨去體現似真亦幻的超現實情境。與夢系列作品形成的視覺反差的是表現日常生活的作品,其以重墨或重彩的語言,表現都市的躁動與喧囂,以及快節奏的生活狀態。現代社會高速發展,由信息時代到數字化時代的更迭,人們被紛繁迭出的信息所裹挾,主動應對與疲憊的麻木、甚至焦慮情緒是人生的常態。一方面,這反映的是一定的世界觀或人生的現實觀察,現代性焦慮是不容忽視的社會現象;另一方面,在時空建構、形象塑造與形式探求中體現內心所想是我創作的主要驅動。不拘于已有筆墨樣式,超脫時空的真實局限,人物、場景與圖形符號的疊加,以期構成一種反映“觀”“想”的人生百態圖譜。

惠風和暢(國畫)116×100cm--尚-可

在社會不斷進步、物質訴求也不斷強化的時代,讓心靜下來無疑是現實人生的一種奢求,但愿人們多些夢想,保持放松的心態去面對世界的變化,不懈地追逐心中的欲念與美好,也希望自己把所“觀”與所“想”更恰切地以繪畫的形式呈現于觀者。

日常生活(國畫)200×163cm--尚-可

尚 可

中國國家畫院交流合作部主任、研究員、博士后導師。南京藝術學院教授、博士生導師。澳門城市大學博士生導師。中國工筆畫學會人物畫藝委會副主任。教育部學位中心評審專家。國家藝術基金評審專家。文化和旅游部高級職稱評審專家。

作品參加第九屆、第十屆、第十一屆與第十三屆全國美術作品展,以及國內外重要學術展覽,并曾獲金獎、銀獎、銅獎、優秀獎等獎項。2013年在中國美術館舉辦個人作品展,并以“萬象隨心”“悠游”“詩性的表達”為題在國內多地舉辦個展。出版《走向多元》《藝術與思想》《由解讀到重構》《歷史經驗的詰問與觀照》等著作。

責任編輯:張月霞

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏