首頁>書畫>畫界雜志>2023年第六期

生生不息:邵飛的夢

邵飛1979年至1980年參加了象征著中國現代前衛藝術開端的“星星美展”,在她的內心深處,始終孕育著藝術創造應自由生長的生命意識。改革開放伊始,邵飛就在探索勇于借鑒西方現代藝術的語言形式觀念,創造融入中國文本和思想的中國現代藝術。邵飛在米羅、畢加索和波洛克的藝術中找到共鳴—他們的繪畫單純、直接和熱烈,是由內而外、由心而發的藝術,是涌動著不息生命力的大創造。相較于現實題材繪畫,邵飛在這些充滿想象力、創造力、表現力的繪畫中,感受到藝術中蘊藏的原始之力,這是一種能夠擺脫理性主義、實用主義和歷史主義,重新回歸生命意志自覺的藝術思想。邵飛開始從剪紙、年畫、泥人等民間美術中汲取滋養,從出土的新石器時代的刻痕等彩陶紋飾中尋求啟發,用《山海經》《救荒本草》《環翠堂園景圖》等中國古代文本圖本中發掘創作母題,逐漸開創了自己獨具一格的現代藝術之路。

信息時代(國畫)90×110cm-1998年-邵-飛

邵飛1980年代始創作“山海經”題材繪畫,她注重將民間神話傳說、志怪故事與西方現代藝術觀念共冶一爐。邵飛認為民間美術作品中,蘊藏著最可貴的至真至純至善至美的情感,蘊藏著人與萬物共生共長共榮共享的無限生機。就像她1986年根據《山海經?海內西經》文“開明獸身大類虎而九首,皆人面,東向立昆侖上”創作的彩墨畫《九頭人面獸》,以彩墨涂繪出背景的玄幻之氣,九頭人面獸則是懸浮于空中,其身上立有一人形精靈。邵飛用墨線刻畫出九頭人面獸的身體輪廓和虎紋橫線,其形態既有陰山巖畫鑿刻法的單純亦有剪紙拼貼的樸質,形象完全是自由生發、臆造而成,極具想象力。同年創作的《多夢的夜晚》則又有所不同,很多莫可名狀的幽靈像是被時間的黑洞扭曲著,就像是弗洛伊德心理學中描述的被白日理性意識壓抑的潛意識,在其進入夢境時,所有潛意識中的委屈、緊張、不安種種情緒都在漩渦中被釋放出來,向夢的主人傾訴著自己的幽怨。這些畫作既源于《山海經》文本或民間神話傳說、志怪故事的激發,又源于邵飛內在意識中追求“隨心草”般的自由馳騁之意象。應該說,邵飛在創作上試圖摒除“我”的存在,是以“無我”“空白”的狀態進入,讓形象在畫面上自由生長。

報-喜(國畫)94×98cm-2023年-邵-飛

1990年代,邵飛創作了一系列融合了家園意象的彩墨畫,諸如《老宅》《待客》《自由的風》《夏日》等,描繪的是夜色中深居庭園中的女性,與荷塘、鳥雀為伴,而年畫般的絢麗的紅色調子,令整幅畫面由安靜而變得喧鬧。邵飛作為一名女性藝術家,這些作品似乎呈現著更復雜的視覺關系,畫面的視覺中心總是一位望向觀者的女性,讓觀者不免認為其是藝術家的自畫像。抑或者說,這些家園題材的彩墨畫,或多或少融入了女性意識的主題,似乎隱喻著邵飛此一時期的心境。盡管這些作品中沒有“山海經”題材繪畫中的異獸,但同樣能夠看到一些人形的“精靈”在陪伴著庭園的女主人。所謂的視覺中心也或許并不存在,“她”也是一位居住在庭園中的女精靈。這顯然與邵飛世界觀中“萬物有靈”的認識有關。1990年代末,邵飛逐漸弱化了家園題材的創作,轉而繪制了幾件關于基因技術、信息時代、超時空等主題的彩墨畫。如果說家園題材繪畫更多與邵飛的個體感受相關的話,那么世紀之交的新繪畫則是她轉向更廣闊的新思想和新觀念的新嘗試。1997年創作的彩墨畫《信息時代》,似乎吸收了保羅?克利的影響,邵飛用幾何形狀構成畫面,一些既像是機器人又像是外星智慧生命的形象矗立在城市中,他們的眼睛放射出電器工作指示燈長亮時的藍色、黃色和白色等等,既非驚恐亦非呆滯,而是無盡的沉靜和諧之象。同年創作的《時空轉換》,也是用幾何形體構成母與子的主題,多種形象相互交織,契合著畫面的主題。

老-宅(國畫)90×110cm-1992年-邵-飛

1999年,邵飛根據描繪明代鹽運使汪廷訥修建于安徽休寧城郊的坐隱園的白描木刻長卷《環翠堂園景圖》,著手創作高1.3米、長78.75米、共45張的油畫長卷《夢歸家園》,直到2013年完成,前后歷時15年。這件大型畫作在語言與形式上全然不同于前,邵飛以自畫像的形式,身著一襲現代的白色長裙多次出現在畫面中,她以夢的形式表現自己云游于坐隱園的情景。顯然,這件畫作運用的是中國傳統繪畫長卷的形制,與顧愷之的《洛神賦》多有相近之處,不過整個敘事不是在象征著自然的洛水邊展開,而是在最富有中國文化特質的江南園林中徐徐展開,邵飛既是能縱覽全景的觀畫者,也是能直接與畫中人交流的旅人,她表現出對于象征著中華文化精神至高形態的依托于園林的士夫交游生活的向往,這既與她海外生活的經歷有關,也與她1990年代描繪的家園題材作品有關。當然,徽商汪廷訥環翠堂刊行的《環翠堂園景圖》,本身即是營造理想的文人生活圖景,描繪的是美好的世外桃花源境。邵飛將自我敘事融入此圖本創作《夢歸家園》油畫長卷,寄寓的是她對中國文化家園的回歸。

梨花帶雨(國畫)98×194cm-2023年-邵-飛

在付諸大量時間和精力創作《夢歸家園》的同時,邵飛2000年以來創作了大量“山海經”題材的彩墨畫。應該說,在創作母題上,邵飛一直沒有離開兩個主線,一是構建心靈家園,二是信奉萬物有靈。而后者,就體現在“山海經”題材彩墨畫創作上。事實上,邵飛還有很多作品并未以“山海經”冠名,但在造型意識上,皆可謂“山海經”畫題的延續。這一時期,邵飛的“山海經”題材彩墨畫在視覺上趨于繁復,女性的身體與各種不可名狀的異獸、飛魚、飛鳥的形象交織纏繞,這些形象或出自《山海經》文本,或來自民間藝術,抑或得自考古發掘的兩漢以前的文物。更可能的是,這些形象是邵飛綜合了各種文本和視覺經驗后的統合。相較于寫實性繪畫的對照寫生,邵飛在創作時更多是造型意識的自覺,這些形象都是潛在于其內心中的呼之欲出的精靈,而她要做的,更多是讓它們不要太過于喧鬧,安靜地找到自己的位置落位。也許有觀者會用荒誕不經形容邵飛的創作,這是完全曲解的,邵飛深愛著這些異獸、飛魚、飛鳥,深愛著這些精靈、生命,她從來不認為它們是荒誕的,它們是人類精神自由的產物,是人超然象外之所得。顯而易見,邵飛“山海經”中的女性形象就是她的自畫像,她乘著這些異獸、飛魚、飛鳥遨游于山海之間,她與它們已然成為親密的伙伴。

重繪山海經4(國畫)200×86cm-2022年-邵-飛

此時,融匯于“山海經”題材作品中的,還有一些表現母與子主題的彩墨畫。作為一位女性同時也是一位母親,邵飛用母與子的形象重塑著“山海經”題材,將之與家園題材合而為一,形成了帶有強烈自我敘事特征的新創作。母與子是人類文明共享的重要創作主題,尤其是在原始藝術和民間藝術創作中,其所象征的生育繁衍意義,非比尋常。邵飛的創作中,還融入了另外一種思想,那就是人與山海萬物的融合共生,母與子是全人類的象征。也就不難理解,這些畫作中多繪制了花卉和飛鳥的形象,與之隱喻著幸福吉祥的傳統觀念有關。2008年至2011年,邵飛依據明代永樂年間朱橚在河南開封刊刻的《救荒本草》,創作了彩墨畫“救荒本草”系列8張。李濂在《(救荒本草)序》中談到:“或遇荒歲,按圖而求之,隨地皆有,無艱得者,茍如法采食,可以活命,是書也有助于民生大矣。”邵飛在創作上自1980年代以來就注重對民間文本和圖本的蒐集,《救荒本草》作為救護災民、饑民、難民、流民的護生之物,在她心目中有著更重要的價值和意義。邵飛在植物的后面描繪了象征著蕓蕓眾生,象征著民的人群,由此表達了人對自然的依賴。

玉蘭春(國畫)98×194cm-2023年-邵-飛

近三年來,邵飛主要創作了新的“山海經”系列與“飛鳥”系列。最新的“山海經”系列,在色調了減弱了此前的喧鬧,轉而以墨線勾寫為主,追求渾厚的視覺質感,神鳥、飛魚、異獸的形象刻畫上更復雜也更細致,似乎更貼近于《山海經》文本。從展覽形式上看,將2022年邵飛創作的8幅“山海經”系列畫作并置,觀眾更能感受到邵飛內心深處的神異世界是以噴涌而出、撲面而來的方式呈現的。新作呈現的是飽滿的造型和形式張力,是愈加清晰的縈繞于心際間的幻夢。顯然,這不是令人感到恐懼的夢魘,亦非荒誕不經的空夢,而是邵飛在不斷向內心深處探究世界原生之象的總結,她在喚醒這些沉睡的遠古生靈。這里存在一種劇烈的沖突,就是這些《山海經》里的生靈,與今天現實世界視覺景觀的巨大差異,他們的身體非工業化的硅基的身體,而是一種擬人的遠古的碳基的肉身。在我們不斷用新技術和新材料改造人類現代文明的景觀中,這些融合了人與動物形象的造型,又喻示著對現代文明的反思之意。邵飛的焦墨語言愈加強烈,其與現代文明的沖突就愈加劇烈。在形象和空間上,邵飛保留了圖譜的視覺特征,她沒有用這些遠古的生靈敘事,而是讓觀者瞻望。這些遠古生靈讓觀者想到生命的起源、進化論,也想到人類的遺忘和無知。

哺-育(國畫)98×94cm-2023年-邵-飛2

在“山海經”外,邵飛創作了更多的與羽人信仰關系緊密的“飛鳥”系列。飛鳥在東西方文化史上都象征著吉祥、幸福、自由、飛升和永生,邵飛的“飛鳥”系列主要描繪的是鳥與花枝,是由傳統花鳥畫母題演變而來。梳理邵飛的創作就能看到,“飛鳥”與“山海經”主題自其創作之初就是并行的,只是沒有像“山海經”系列這樣清晰,甚至觀者會把“飛鳥”主題的繪畫歸入“山海經”系列中。在邵飛這里,“飛鳥”和“山海經”系列并無區別,因為它們都共享著共生的思想價值。

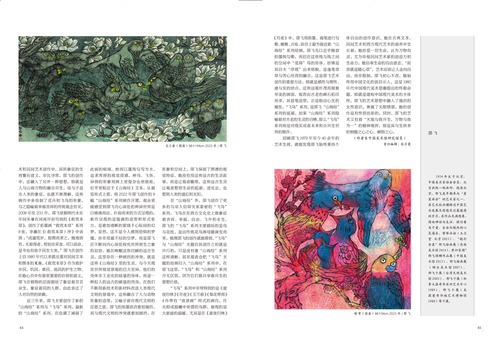

“飛鳥”系列中非常特別的是《夏夜歸林》《月夜》《玉蘭春》《梨花帶雨》4件帶有“夜景畫”樣式的畫作。月光抑或晨曦中依偎的鳥群,展現的是大家庭的溫暖。尤其是在《夏夜歸林》《月夜》中,邵飛用焦墨、渴筆進行勾勒、皴擦、點染,語言上最為接近新“山海經”系列繪畫。邵飛先以近乎隨意的墨線勾勒,而后在這些線與線之間的空間中“覓得”鳥的形體,彷佛是其自主“浮現”出來那般,是逸筆草草與苦心經營的融合。這是邵飛藝術創作的重要方法,那就是感性與理性、虛與實的結合。這些遠觀樸茂而細察華美的畫面,宛若由古老的碑石拓印而來,其意筆造型,正是相由心生的闡發。“飛鳥”系列,是邵飛“山海經”系列的延展,如果“山海經”系列隱喻著對古老的生靈的召喚,那么“飛鳥”系列則是對現實或者未來和合共生世界的期許。

回顧邵飛1979年至今40余年的藝術生涯,就能發現邵飛始終秉持個體自由的創作意識,她在古典文本、民間藝術和西方現代藝術的滋養中生長著。她珍愛一切生命,認為萬物有靈,尤為珍視民間藝術家的創造力和生命力。她信奉生命的自由意志,“泥貨就是隨心草”,藝術應該讓人走向自由,而非限制。邵飛初心不改,她始終用中國文化的面目示人,這是1980年代中國現代美術思潮提出的終極命題,那就是建構中國現代美術的主體性。邵飛的藝術思想中融入了強烈的女性意識,寄寓了無限情思,她的創作是有性別色彩的。同時,邵飛的藝術又有著“天地與我并生,萬物與我為一”的精神境界,那是其與生俱來的憫恤之心之心、顧惜之心。

(作者系中國美術館研究館員)

邵 飛

1954年生于北京,中國美術家協會會員,北京畫院一級畫師,現居北京。邵飛是早期參與“星星畫會”的藝術家之一,其藝術經歷橫跨過中國藝術發展及思想變遷最激蕩的歲月。其作品充滿想象,借由神話與生活,探討著關于愛、自由與超然的心靈渴求。曾舉辦拓(玉蘭堂 北京2023)、“抱樸含真”邵飛繪畫展(濟南美術館2014)、夢歸家園”邵飛捐贈作品展(中國美術館2013)、邵飛繪畫展(煙臺美術館2007)、邵飛個展(臺灣天使美術館2003)、邵飛個展(加拿大溫哥華亞洲藝術中心1989)、邵飛個展(美國愛荷華城藝術博物館1988)等個展。

責任編輯:張月霞

版面設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏