首頁>書畫>畫界雜志>2023年第四期

位移的風景———張杰繪畫創作中的交錯觀看

在對風景的慣常認知中,自然性是消遣和愉悅眼睛不可或缺的元素。而在張杰的繪畫實踐中,自然性與隱喻性、人文性和景觀性共同構成了風景的辯證結構。張杰以一種交錯的觀看方式融合自然、城市與眾生,在保持其秩序感的同時,通過對意象的超越,實現風景的位移。

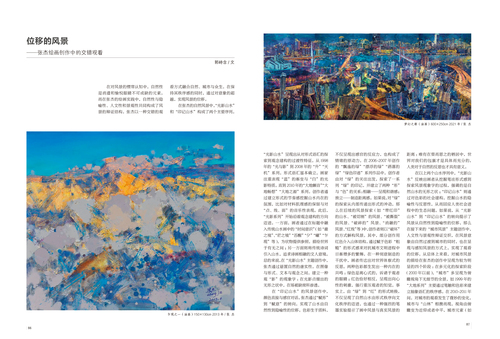

乍現之一(油畫)150×130cm-2013年- 張-杰

在張杰的自然風景中,“光影山水”和“印記山水”構成了兩個主要序列。“光影山水”呈現出從對形式語匯的探索到觀念建構的過渡性特征。從1998年的“光與影”到2008年的“升”“天機”系列,形式語匯基本確立,畫家注重表現“藍”的漸變與“白”的光影特質。直到2010年的“大地顫音”“大地暢想”“大地之源”系列,創作者通過建立形式的節奏感挖掘山水內在的氛圍,比如對材料肌理感的保留與對“點、線、面”的音樂性表現。此后,“光影系列”開始沿著觀念建構的方向邁進。一方面,畫者通過在標題中融入傳統山水畫中的“時間意識”(如“澈之境”、“茫之境”“蘇醒”“夕”“曦”“乍現”等),為狀物提供參照,描繪世界于有無之間;另一方面則將傳統詩詞引入山水,追求詩畫相融的文人意境。總的來說,在“光影山水”主題創作中,張杰通過懸置自然的虛實性,在圖像與形式、文本與觀念之間,建立一種觀“影”的現象學:在光影點綴出的無形之狀中,在場被缺席所滲透。

夢幻之都(油畫)600×250cm-2021年-張-杰

在“印記山水”的風景創作中,顏色直接與感官對話。張杰通過“賦形”到“賦意”的轉向,實現了山水由自然性到隱喻性的位移。色彩生于質料,不僅呈現出感官的反應力,也構成了情緒的原動力。在2006-2007年創作的“飄逸的綠”“漂浮的綠”“灑落的綠”“綠色印跡”系列作品中,創作者由對“綠”的關注出發,探索了一系列“綠”的印記,并建立了兩種“形”與“色”的關系:相融—呈現和諧感;獨立—制造距離感。如果說,對“綠”的探索從內部傳遞出形式的沖動,那么在后續的風景探索(如“帶紅印”的山水、“被切割”的風景、“被撕裂”的風景、“破碎的”風景、“消融的”風景、“紅線”等)中,創作者則以“破壞”的方式解構風景。其中,部分創作用紅色介入山體結構,通過賦予色彩“粗糙”的形式感來對抗城市文明進程中日漸增多的繁縟。在一種刻意制造的干擾中,畫者傳達出對世界體察式的反思。兩種色彩都生發出一種內在的共鳴:綠色是離心式的,訴諸于觀者的眼睛;紅色恰好相反,呈現出向心性的刺激,強行重壓觀者的知覺。事實上,由“綠”到“紅”的形式轉換,不僅呈現了自然山水由形式秩序向文化秩序的邁進,也通過一種強烈的筆墨實驗提示了畫中風景與真實風景的距離:唯有在望而思之的棲居中,世界對我們的包裹才是具體而充分的,人類對于自然的反思也才具有意義。

綠色印記之四(油畫)150×130cm--張-杰

在以上兩個山水序列中,“光影山水”反映出畫者從挖掘筆法形式感到探索風景現象學的過程,強調的是自然山水的無形之狀;“印記山水”則通過對色彩的社會建構,挖掘山水的隱喻性與反思性,從而回應人類社會進程中的生態問題。如果說,從“光影山水”到“印記山水”的轉向提示了風景從自然性到隱喻性的位移,那么在接下來的“城市風景”主題創作中,人文性與景觀性辯證交織,在風景意象由自然過渡到城市的同時,也在顯現與感知風景的方式上,實現了觀看的位移。從總體上來看,對城市風景的描繪在張杰的創作中呈現為較為明顯的四個階段:在多元化的探索階段(2000年以前),“城市”多呈現為俯瞰視角下無細節的全景,如1999年的“大地系列”主要通過筆觸和色彩來建立抽象語匯的秩序感。在2010-2011年間,對城市的觀看發生了微妙的變化,城市與“山林”相攜而現,視角由俯瞰變為近仰或者中平,城市元素(如樓房、湖泊、船只等)也相繼出現在畫面中。此時,“渝北”的地域性特征也在城市發展的新貌中得到了凸顯。直至2014年,藝術家將目光聚焦于“城市要素”,開始更加深入地探索特定地域元素的景觀化表達,都市生活(如“見證”系列與“繁城”系列)與標志性建筑(如“抗戰勝利紀念功碑”系列)成為主要的描繪對象。這些作品以宏觀視野呈現樓房與建筑的中景,卻用一種近似“調性主義”的手法營造松散、寫意的整體氛圍:當景觀的清晰性被模糊性所代替,畫面的想象空間便被喚起。畫面營造的空氣效果中夾雜的不止是觀者的微妙情緒,也隱隱包含著畫者的懷舊與憂傷。或許,隨著城市化進程的不斷加劇,山林終將隱去。而張杰卻通過這些帶有魔幻氣質的城市提醒著我們—即使城市是一種夢境,也要收集那些消失了的風景。

破碎的風景之一(油畫)200×150cm-2012年-張-杰

如果將以上創作比喻為“看不見的城市”系列,那么2017年以來,城市風景的主題化成為張杰的創作重心,其中既有對以樓房為主體的“城市”主題(2014-2016)的延續,如“空城計”系列;也有以特定群體為對象的符號化呈現,正是后者深入到城市“內部”,以人物行為和符號標語構筑出敘事性場景,如以老年群體為代表的“空巢記”系列、以農民工群體為代表的“城市夢”系列和特定醫護人員為代表的“紅色記憶”系列等。在這些豐富的場景中,“邊緣人群”也參與到城市的現代化進程中,構筑了城市、時代與眾生之間的場域。

由對以上創作的歷時性梳理可以看出張杰“城市風景”創作中的重要轉向。在超越繪畫本體的感官維度上,創作者前期對城市的描繪往往是“有距離”的觀察,視覺構成了主要的感官途徑;而后期則浸入城市之中,不再局限于眼睛的觀察,而是沉浸于具體敘事場景的、整體感官的調動。也正因如此,“城市風景”主題創作實現了由“無聲”至“有聲”的跨越。誠然,從繪畫本體層面的突破到主體感官的跨越,張杰的“城市風景”也實現了情感的位移,即從一種保有距離的疏離感轉向體驗和見證的親近感。藝術家也從一個記錄城市變遷的觀察者化身為一個關注邊緣人群、且飽含豐富情感向度的共在者。因此在他的“城市風景”作品中,我們既能體驗到情懷上的追憶感,也能借由畫者與城市之間建立的主動性,體味到一種“有效的”親近。

被切割的風景之二(油畫)150×130cm-2011年-張-杰

從風景意象層面來看,自然山水和城市景觀無疑構成了張杰繪畫創作中的兩個重要向度。然而,畫者對二者的認知并非線性的遞進:一方面體現為從自然山水向城市景觀的比重傾斜,前者呈現出漸隱的趨勢;另一方面則體現為城市與自然兩種視看方式的辯證交織,城市與山林基于視覺主義的調配形成一種交錯式互看。如創作于2017年的“空城記”(豎構圖)系列對2012年“破碎的風景”系列中,“兩山一水”視看方式的借用—畫者以“山水”的視角看城市。再如2020年的“追夢人”系列中,畫面中“地面標線”所營造的構成感與2011年“被切割的風景”系列中線條切割的形式表現力相得益彰。

可見,山水和城市在張杰的繪畫中并非兩種純粹意象的呈現,而是兩種視域的辯證交織。即使畫面中依然潛藏著觀看的慣習,但他顯然不再固守邊界,而是通過對意象及其視看方式的超越達成一種風景的“位移”。也正是如此,作為架上繪畫的風景創作才能顯示出其之于風景攝影的特殊性所在:前者是基于畫者綜合性認知的自由協調,而后者在很大程度上只能囿于觀察者的技術捕捉。當下,我們不斷期待繪畫能重新找到一個觀看世界的入口,張杰的創作正向著這個期待微微開啟。

追夢人之九(油畫)150×130cm-2021年-張-杰

張 杰

四川美術學院副院長,二級教授、博導。教育部美術教育指導委員會委員,中國美術家協會油畫藝術委員會委員、中國美協重大題材藝術委員會委員、中國油畫學會理事、重慶美術家協會副主席、重慶美協油畫藝委會主任。重慶市學術技術帶頭人、重慶英才計劃創新領軍人才、重慶市突出貢獻中青年專家,重慶市宣傳文化系統“五個一批”人才,曾在國內外美術館舉辦個展和參加重要學術性展覽,并被中國美術館等國家級美術館、博物館正式收藏。

責任編輯:張月霞

版式設計:湯煒

編輯:畫界 邢志敏