首頁>專題>第二時間

數字經濟立法,這份“北京作業”亮在哪兒?

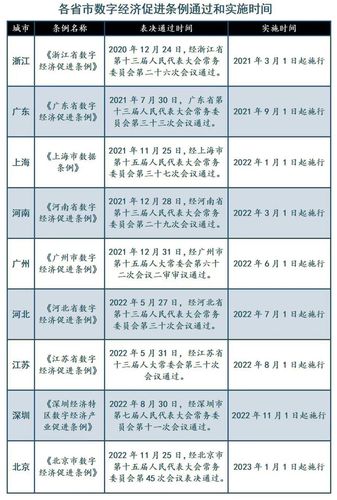

人民政協網北京12月6日電(記者 李木元 周佳佳 李京)11月25日,《北京市數字經濟促進條例》(以下簡稱《條例》)經北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第45次會議表決通過,自2023年1月1日起正式施行。

這不是全國首個關于數字經濟的地方性法規,但因為北京的特殊地位和數字經濟資源稟賦而備受社會廣泛關注。

11月16日,中國電子信息產業發展研究院發布的《2022中國數字經濟發展研究報告》顯示,“2022數字經濟城市發展百強榜”中,北京位列第一。

北京市經濟和信息化局公布的數據顯示,到2022年一季度末,北京市5G基站累計建成5.4萬個,萬人基站數全國第一;工業互聯網平臺數量、接入資源量、國家級智能制造系統方案供應商數量全國第一;人工智能、區塊鏈高新技術企業數量全國第一,城市算力服務網指數、數字經濟人才占比均居全國首位……而今年前三季度,北京數字經濟實現增加值1.28萬億元,同比增長3.9%,占地區生產總值的比重達到42.7%。

《條例》對于北京乃至全國數字經濟發展有何意義?亮點在哪兒?如何更好落地?對此,多位政協委員和業內人士進行了解讀。

入法入規:交出護航數字經濟發展的“北京作業”

“《條例》聚焦北京數字經濟發展現狀,立足前沿戰略,從責任主體、促進政策、保障措施等方面為數字經濟保駕護航,構建完備制度基礎,明確了數字經濟管理主體,強化了數據安全保障能力。”全國政協常委、財政部管理會計咨詢專家張連起表示,《條例》立足長遠,在完善首都數字治理體系方面邁出了重要一步,奠定了堅實的制度保障,同時也為國家層面建構促進數字經濟發展的頂層設計提供了有益啟示。比如加快制度體系建設,完善數字經濟治理格局;始終堅持問題導向,直擊數字經濟發展痛點、堵點、卡點;促進數字全面賦能,釋放數字資產要素價值等。

把握好監管和發展的關系,對激活平臺經濟發展動能尤為迫切和重要。在全國政協委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴看來,《條例》提出加強信息網絡、算力和新技術基礎設施建設,重點培育高端芯片、新型顯示、區塊鏈等數字經濟核心產業;從平臺企業自我治理和完善政府監管相結合的視角,提出了優化平臺經濟發展環境的舉措。

“這些舉措將提升北京數字經濟發展層次和水平,并通過數字經濟的廣泛滲透力和帶動力,促進產業數字化、網絡化、智能化轉型,推動北京經濟在高質量發展上邁出新步伐。”王一鳴說。

參與《條例》頒布前調研、協商工作的北京市政協委員、北京市工商聯副主席李志起表示,這是一部適應北京數字經濟發展需求的重要法規,也是北京市數字經濟發展的重大突破,不僅展現了首都推動數字經濟高質量發展的決心和信心,也為北京加快推進全球數字經濟標桿城市建設提供了充分的法治保障。

“《條例》極具前瞻性,面向數字時代交出了‘北京作業’,掛出了北京促進數字經濟發展的‘作戰圖’,從數字基礎設施、數據要素資產、數字技術創新、數字產業發展、數字治理水平等方面,全面加深北京數字化程度,符合北京建設全球數字經濟標桿城市的需要。”北京市政協委員、奇安信集團董事長齊向東認為,從《條例》的出臺開始,標志著北京市數字經濟發展進入新階段,將助力北京數字經濟產業跑出“加速度”。

北京市政協委員、北京市知識產權局副局長李鐘特別關注到《條例》專款設置了知識產權內容。“《條例》明確知識產權等部門應當執行數據知識產權保護規則,開展數據知識產權保護工作,建立知識產權專利導航制度等。”

“關注專項領域、聚焦具體問題的‘小切口’,《條例》將有效構建數據知識產權保護新格局,推動數據知識產權保護效率提升,為北京數字經濟發展按下‘快捷鍵’。”李鐘說道。

寧夏回族自治區政協委員、微醫創始人廖杰遠則將目光聚焦到數字醫療領域。他表示,《條例》與過往支持數字醫療發展的國家及首都的政策一脈相承,并在地方性法規層面進一步完善了數字醫療發展的環境構建,能有效保障數字醫療行業行穩致遠。

亮點紛呈:緊抓發展數字經濟的“底板”和“著力點”

《條例》的出臺,寄托著關懷經濟社會的大情懷,書寫著公共治理的大文章,也蘊含著提升立法效能的大智慧。談及《條例》的亮點,委員們不約而同地提到了“智慧城市”“數據鴻溝”等熱點問題。

“最大的亮點就在于‘促進’二字。《條例》開宗明義,促進數字經濟發展是出發點也是目的,就是為了讓數字經濟成為北京重要的增長極,成為首都未來高質量發展的重要戰略支撐點。”李志起介紹說。

李志起注意到,《條例》還專章規定了具有北京特色的智慧城市建設。“智慧城市在地方立法中單獨成章、明確分類,規定了推進一網通辦、一網統管、一網慧治,促進政府智慧履職,民眾便利辦事。”

李志起解釋稱,首先,北京市數字經濟的比重占整個地區生產總值的42.7%,有非常好的基礎和資源稟賦;其次,作為政治中心和超大型城市,北京要建成全球新型智慧城市標桿,在城市智慧治理和應用方面還有極大空間。將智慧城市的發展納入法治軌道,有利于推進公共服務的數字化進程,也能夠鼓勵企業更好地參與進來。

李志起坦言,“在調研中,我們也發現‘信息孤島’這個主要障礙。”

“《條例》的出臺將加速數字技術應用,拓寬數字經濟發展空間。《條例》提出要加快數據要素市場培育,推動數據要素有效流動,鼓勵相關部門利用互聯網新技術對傳統產業進行鏈條化改造,回應了一些企業機構在生產創新上對數據共享的迫切需求。這些措施都有利于解決數字經濟發展中產生的‘信息煙囪’‘數據孤島’等突出問題。”齊向東介紹。

此外,在齊向東看來,《條例》除了延續關于個人信息保護、數據安全、網絡安全領域保護的重點之外,還將數字經濟安全作為一個獨立板塊進行規范和調整。“《條例》對政企機構的數據處理、風險監測、安全事件處置等工作提出明確要求,對各大機構的網絡安全建設工作指明了方向。”

搶占發展先機的同時,北京的數字經濟也將目光放在了惠及民生、造福人民美好生活上。廖杰遠指出:“隨著《條例》的生效,互聯網醫院、AI醫療等數字醫療新技術、新服務、新業態勢必加速在首都的落地和成長,助力首都建成數字醫療產業的高地,也讓更多首都乃至全國老百姓能夠享受到便捷、優質、高效的數字化、智能化醫療健康服務。”

搶抓機遇:數字經濟發展將如何走向“高質量”?

在新的歷史時期,首都該如何搶抓國際新一輪科技革命和產業變革新機遇,交出更亮眼的數字經濟高質量發展“成績單”?

“隨著數據流量快速增長,如何將數據資源轉化為生產要素,推進數據要素市場化,對于激發數字經濟發展活力具有關鍵意義。”王一鳴認為,相對于數據規模的迅猛擴張和應用場景的不斷創新,目前數據制度建設仍然滯后,需加快數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等基礎制度建設。

“條例要發揮作用,關鍵在于實施。”李志起說,未來,要按照《條例》規定,“像繡花一樣”在更多不同領域、不同行業的垂直細化方案上下功夫。

為此,李志起建議,“首先要明確、壓實主體責任,加強專班、部門和牽頭部門調度,搭建數字經濟的政企溝通對話機制;其次是相關部門、企事業單位‘借東風’,建立更多協商工作、標準化工作、問題反饋機制。隨著更多垂直細化方案的完善,《條例》發揮的作用會更加彰顯。”

“數據的共享是數據開發、利用和增值的重要一環,但數據安全一直是制約數據共享的瓶頸。”基于多年的網絡安全行業經驗,齊向東建議,要處理好數據共享與數據安全之間的關系,加大力度推動數據共享。

他進一步闡釋,數據安全方面的法律要求,要轉化為可實施可操作可檢測的技術要求。要充分借助技術手段,對原始數據進行脫敏處理,確保數據所有權和使用權分離。

在李鐘看來,數字經濟的核心是知識產權經濟,加快發展數字經濟,需要知識產權制度的保駕護航。為此,他建議,一是要加強對知識產權的保護和管理,引導行業自律自查,嚴厲打擊知識產權侵權違法行為,重點領域重點監管,提升規范化管理水平;另一方面大力推進知識產權促進運用,鼓勵中小微企業專利轉化、對創新企業提升資金扶持力度,不斷激發企業創新活力,助力企業提升市場競爭力。

編輯:王亦凡