首頁>專題>奮斗百年路 啟航新征程>強國中堅 高質量發展看國企

【強國中堅 高質量發展看國企】航天江南:在“高光時刻”中再奏“創業凱歌”

人民政協網遵義5月28日電(記者 付振強)“黔北辦事處,代號〇六一”。

1965年,貴州遵義地區綏陽縣一個名為牛心山公社蘿卜窩的地方熱鬧了起來。按照當時“靠山、分散、隱蔽”的建設原則,一支三線軍工隊伍在此扎下營盤。來自祖國四面八方的建設者們齊聚黔西南,將自己下半生與神圣的航天事業緊緊聯系在了一起。

去年9月18日,一則“貴州航天工業有限責任公司”正式更名為“航天江南集團有限公司”的官宣,讓這座1970年建成投產的地空導彈武器系統科研生產基地再次吸引大眾視野。

從“〇六一基地”到“航天十院”,從“貴州航天”到“航天江南”,這家穿越歷史苦難與輝煌的軍工企業,在舉世矚目的“神舟”飛天、艙外“行走”、太空之“吻”、“嫦娥”奔月、蟾宮“漫步”等航天任務中從未缺席,創造了諸多高光時刻。

浴火重生,鳳凰涅槃,艱辛探索,自強不息。如今的航天江南充分發揮技術優勢,形成了“裝備制造業、電子信息技術產業、現代服務業”三大板塊,構建出“一園兩區三地多點”格局,在民用產業細分市場再奏“創業凱歌”。

三線往事:從“找米下鍋”到“邁步發展”

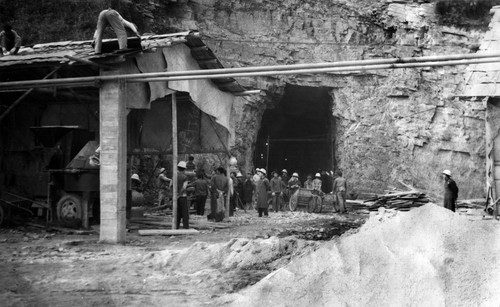

神秘的山洞、矗立的廠房、斑駁的機器、發黃的信箋……作為國營三五三一廠建廠廠址,〇六一基地舊址帶著深沉的歷史滄桑感。

一直到現在,工廠作為三線軍工建設遺址被留存下來并得到較好保護,如今已被列為航天科工航天江南團員青年航天傳統教育基地和貴州省科普示范基地,成為弘揚航天傳統、普及航天文化知識、服務地方經濟發展的重要文化平臺。

航天江南科技委副主任田仁強回憶道,“當年來自北京、上海、沈陽、哈爾濱、西安等城市的一大批三線建設者們在這里度過了一段刻骨銘心的‘苦日子’!”:為籌集研制經費,機關一度每月只發200元生活費;冰天雪地中坐七天七夜的硬座火車去靶場,晚上凍得睡不了覺;因艱苦和勞累,某廠設計科一年內有4人住院8人手術;為節約而無數次進行小型模擬試驗的引信專家張萬金,鼻子被電雷管炸片擊得鮮血直流;因常常十多個小時盯著計算機,自動控制專家趙玉才的視力短期內從1.5急降到0.4……一群拓荒者,懷著豪邁的創業激情,喚醒了這片沉寂千年的土地。

1969年拍攝的〇六一基地原三五三五廠防空洞洞體建設。航天江南集團供圖

“當年,我國導彈控制系統專家趙玉才夫婦也來到了這里,夫妻倆都是科研骨干工作很忙。有次他們急于研究沒顧得上回家,幼小的女兒到處找媽媽,不幸掉進了洛江河,失去了幼小的生命。” 航天江南第十總體設計部黨委書記周登梧哽咽地說道,趙玉才夫婦在這樣沉重的打擊下,強忍悲痛,攻克了一道道技術難關。直到今天,已是齡逾古稀的老人,仍奮戰在型號科研第一線。

紅旗漫卷映山巒,星光不問趕路人。一位位三線建設者們將青春熱血甚至生命留在了黔山秀水間,也正是這群“不回家”的人,在崇山峻嶺間“筑航天城,鑄鎮國劍”。創造了一個又一個奇跡:

1970年冬,貴州大山深處生產的首發導彈問世,標志061基地建設后批生產能力形成;

1977年7月,大漠里標志性的航天產品靶試成功,千里之外的黔北深山,含33個建制單位又生產又科研、以生產為主的綜合基地“〇六一”全面建成。

1979年冬,國家有關部門下文同意立項研制某型導彈,整個武器系統的總體設計和研制生產由〇六一基地承擔;

2003年,我國首次載人航天工程取得圓滿成功,作為“神舟五號”等載人航天工程研制參與單位的061基地,承擔了電源、繼電器、電連接器、特種電機、電爆閥等6大類70個品種的研制任務;

2012年,〇六一基地營業收入突破百億大關;

……

多年來,〇六一基地在圓滿完成航天型號任務的同時,承擔了重離子回旋加速器和正負電子對撞機等國家重大裝備項目關鍵部件攻關。航天江南黨委工作部副部長李德文告訴記者,當改革開放的大潮席卷而來,〇六一人開始了軍轉民、以民養軍的曲折探索,在困難面前果敢勇毅的開展了“第二次創業”。

“風華風華、風行中華”,“城鄉路萬千、路路有航天”,這些經典的廣告語,不只是貴州航天的輝煌過往,亦是勇立潮頭的時代見證。作為〇六一基地最具代表性的兩款民品,風華冰箱和航天汽車一度成為搶手的熱銷貨,那排隊等著提冰箱的熱鬧場景,至今仍留在年紀稍長人們的記憶深處。

廠區設備。航天江南集團供圖

李德文介紹,〇六一基地在當時先后開發了錄像機、傳動器、挖壕機、汽油機、拉絲機、井深儀、加速器、計算機、切割機等民品300多項,其中15項填補國內空白,50余項達到國內外先進水平。

二次創業:從“負重前行”到“昂首挺胸”

債臺高筑、車間停產、收入減少、職工下崗、人才南飛……〇六一基地也曾經歷過一段“生死選擇”。20世紀中后期,由于體制機制、產品結構、創新能力、遺留問題、冗員負擔、社會職能等主客觀因素的交織影響,計劃經濟年代曾令人艷羨的“三線”企業普遍陷入虧損,迎來了嚴峻的生死考驗。

“那個時期特別困難,但我們勇敢跨越過了這一關。”航天江南科技委副主任魏俊華表示,“信心大于黃金”,當時絕大部分人選擇留了下來,面對重重困難,當時的十院逆勢而上,2016年營收一舉突破120億元大關。數字的背后,記錄著十院穩中求進、轉型發展的足跡,也是十院人勵志圖強、砥礪奮進的最好證明。“家國情懷,國之大者。回首那段艱難歲月,最要感謝的是那些胸懷使命、勇于擔當的、始終堅持的人們。”

1個國家重點實驗室、1個國家工程技術研究中心、2個國家地方聯合工程研究中心、10個院士工作站……如今的航天江南涉及機械、電子、電器、化工、冶金等行業。構建了系統的研發設計、生產試驗體系,發展成為綜合能力較強的大型軍民融合企業集團。

航天江南第十總體設計部周登梧介紹,激情燃燒的歲月尤在眼前,大愛無私的奉獻仍在延續。記者了解到,疫情防控期間,中國航天科工集團勇擔頂梁之責,關鍵時刻展現央企的“壓艙石”和“穩定器”作用。充分發揮所屬蘇州江南航天機電工業有限公司作為國家野戰救護后勤裝備動員中心的核心優勢,研制生產的移動醫院、模塊化負壓方艙醫院、P2+方艙移動檢測站等航天“抗疫神器”,在武漢、綏芬河、全國“兩會”疫情常態化防控中發揮了重要作用。

在航天江南貴州梅嶺電源有限公司廠區內,記者注意到,特種化學電源國家重點實驗室格外醒目。從“長征”系列火箭,到“神舟”系列飛船,從“嫦娥”探月工程,到“胖五”歸來,航天江南所屬航天電器、梅嶺電源接連立新功。值得一提的是,這些航天飛行器的“心臟”均出自梅嶺人之手。魏俊華介紹,該實驗室作為國家級創新平臺,將對梅嶺的技術研發、人才培養、學術研究、軍民合作等方面提供強大的支持。

位于航天江南貴州梅嶺電源有限公司廠區內的特種化學電源國家重點實驗室。人民政協網記者 付振強 攝

“要緊跟時代潮流,一刻都不能停止腳步。”田仁強補充道。

一代人有一代人的責任,一代人有一代人的使命。在三線往事的回響中,在航天精神的激勵中,航天江南在“高光時刻”的道路上,又一次奏響“創業凱歌”。

編輯:賈元昌

關鍵詞:航天 江南 基地