首頁>書畫>畫界雜志>2020年第四期

向捐贈者致敬——楊振寧、翁帆、陸丙安捐贈熊秉明作品“回家”

跪-牛(雕塑)35×67×26cm-1969年-熊秉明(陸丙安捐贈)

2020年新春佳節(jié)來臨之際,中國美術(shù)館傾情巨獻“向捐贈者致敬—中國美術(shù)館藏捐贈作品展”,古今中外,精品薈萃,旨在向廣大觀眾奉上新春文化大餐,傳遞捐贈者的大愛情懷和奉獻精神,向每一位捐贈者致以崇高的敬意!此次展覽中,法籍華人藝術(shù)家熊秉明的《駱駝》《跪牛》《線條鶴》三件作品背后有著兩段感人至深的捐贈故事,一段見證了“總角之交”的友情,一段見證了相濡以沫的愛情。

熊秉明,1922年出生于南京,祖籍云南。熊秉明的父親熊慶來是著名數(shù)學家,他教育孩子們:凡事都要問個為什么。這種影響由表及里、由外在人生到內(nèi)在心思,使熊秉明的人生之路總是在逐步深化自身的認知、探索、創(chuàng)造和表現(xiàn)。1947年,熊秉明以優(yōu)異的成績考取公費留學法國,后獲得巴黎大學哲學博士學位。學習期間,他初涉雕塑,深為觸動,遂于兩年后轉(zhuǎn)習雕塑專業(yè),同時,亦旁涉其他藝術(shù)門類,是集哲學、文學、繪畫、雕塑、書法等多重修養(yǎng)于一身的學者型藝術(shù)家。旅居海外55載,熊秉明置身于時代的洪流中,作為在西方文化情境下進行藝術(shù)創(chuàng)造的中國藝術(shù)家,在其心中,撒播了一顆中國文化的種子,永葆一顆愛國的赤子之心。

民族藝術(shù)的繁榮離不開對外來藝術(shù)的參照與借鑒。在法求學期間,熊秉明先生始終葆有樸素的情懷和崇高的藝術(shù)理想。他安然處世,一方面深研傳統(tǒng)文化,一方面吸收外國藝術(shù)之優(yōu)長。率真與求真使得他的作品烙上了“本真”的深深印痕,這既是一種忠實的信仰,也是一種科學的態(tài)度。一切物象客觀存在,需要以內(nèi)心獨醒的發(fā)問,還其本來的真實,歸結(jié)到具體研究中,苛求的是自明的“本真”。當然,熊秉明的雕塑和繪畫與同時代藝術(shù)家的作品不盡相同,尤其在視覺表現(xiàn)上獨具特色,既有中國文化的內(nèi)蘊,又有內(nèi)心哲思的獨白。這與他從哲學到雕塑、到全面涉獵各種藝術(shù)門類、再回到雕塑的專業(yè)背景有著密切的關(guān)系。半個世紀的旅法經(jīng)歷,多種美術(shù)創(chuàng)作觀念與技能,為熊秉明的藝術(shù)創(chuàng)作提供了表現(xiàn)的基礎(chǔ),形成其簡潔有力又極富表現(xiàn)性的藝術(shù)風格,使其藝術(shù)作品富含融貫中西的包容特性,更使其藝術(shù)走進人的心靈,打通中國與世界。

《筆架》《駱駝》和《馬》這三件雕塑是2016年由著名科學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧教授及夫人翁帆向中國美術(shù)館捐贈的。據(jù)中國美術(shù)館館長吳為山回憶:“有一天,翁帆打電話跟我說,楊振寧先生和翁帆想把熊秉明先生的作品捐贈給中國美術(shù)館,我當時聽了,有點不敢想象。他們是70多年的老友,這次捐贈不僅讓珍藏多年的作品有了最好的歸宿,也讓楊振寧與雕塑家熊秉明長達70余年的友誼一并藏入了中國美術(shù)館”。在3件作品中,《筆架》是熊秉明為楊振寧專門制作的,作品背面有著兩人名字的縮寫,是兩人深厚友誼的見證;《駱駝》和《馬》是熊秉明在20世紀50至60年代具有代表性的雕塑創(chuàng)作,它們?nèi)趨R了中國的寫意精神和西方的抽象構(gòu)成,體現(xiàn)出濃厚的哲學意味,彰顯熊秉明作為一名學者型藝術(shù)家的藝術(shù)精神。楊振寧表示:“我跟秉明是總角之交,他是我一生最知心的朋友之一。今天翁帆和我,把我們這三件收藏的作品捐贈給中國美術(shù)館,這是我們非常高興的事情,是我們?yōu)楸鞲吲d,也為中國美術(shù)館高興的一件事情。”楊、熊兩家的世交情誼,使得楊振寧與熊秉明自幼相識,有著“真堪托此生”的關(guān)系。在楊振寧的記憶中,熊秉明是一個多才多藝的人,他既是藝術(shù)家,也是文學家,他所鑄造的中國人的堅韌卓絕、自我犧牲的精神體現(xiàn)在其藝術(shù)作品之中,中國能夠突破各種困難,達到今天的成績,也正得益于這一精神。楊振寧和翁帆夫婦捐贈義舉之于熊秉明作品“回家”的起點性意義,被傳為一段佳話。

故鄉(xiāng)是藝術(shù)的故鄉(xiāng),也是心靈的故鄉(xiāng),是精神的寄托,也是情感的歸宿。2015年,遵照熊秉明遺愿,熊秉明遺孀陸丙安向中國美術(shù)館館長吳為山表達了捐贈熊秉明雕塑、繪畫和書法等遺作的意愿。此舉基于陸丙安將熊秉明作品送“回家”“中華民族精神一定要傳承下去”的宏愿,也得益于熊秉明與吳為山的個人友誼以及藝術(shù)上的志同道合。早在2000年,在楊振寧的引見下,時任南京大學教授的吳為山與熊秉明結(jié)為忘年之交。吳為山曾邀請熊秉明為南京大學百年校慶創(chuàng)作作品。熊秉明親自到南京創(chuàng)作了7.5米長的銅雕《跪牛》,陳列在校園里。牛是中華民族特有的精神象征,基于心性的表達的牛俯身昂首,忠誠地將兩條前腿跪在泥地上,時刻準備著,繼續(xù)躬耕前行,蘊含了豐富的精神內(nèi)涵和哲思。吳冠中親筆為這座銅雕題下了“孺子牛”三個大字,“孺子牛”精神是魯迅追求真理、對人民甘于奉獻的擔當精神。楊振寧也欣然題詞道:“秉明塑造出二十世紀幾代中國知識分子的自我認識。”這種民族精神時至今日不斷地在傳遞。與《跪牛》同時捐贈的還有楚圖南為孺子牛題寫的書法作品一件,為吳為山積極爭取、親自從熊秉明故宅墻上摘下來的,見證了藝道真情。為了力促熊秉明先生作品“回家”,2018年11月,吳為山館長一行專程赴法國,遴選捐贈作品,簽署捐贈補充協(xié)議。在原80件捐贈作品的基礎(chǔ)上,又增加熊先生的雕塑、油畫、版畫、速寫、水墨、剪紙等諸多類別的作品43件,還有這件楚圖南書法《題秉明雕塑老牛》。據(jù)陸丙安女士介紹,這件作品是楚圖南先生有感于秉明創(chuàng)作的雕塑牛而題“刀雕斧斲牛成形,百孔千瘡悟此生。歷盡人間無量劫,依然默默自耕耘。”吳為山館長深知這幅書法與雕塑作品之間暗合的情意,以美術(shù)館人留住真情、留住經(jīng)典、留住歷史的遠見,勸說熊師母將這幅作品一并捐贈,并承諾在未來的展覽中,一定將兩件作品同時展出,珠聯(lián)璧合,廣為傳頌這段藝壇佳話。陸丙安女士雖然有萬般不舍,因為“這張字掛在我們家30年,我還很喜歡,真是有點兒舍不得,就這樣吧!讓它們一起回歸祖國吧!”她忍痛割愛的背后是深深的家國情懷,彰顯了捐贈者以“奉獻”精神書寫新時代最美華章的品格。吳為山館長也并沒有食言,在熊秉明先生的藝術(shù)展中,兩件作品交相輝映,講述大愛故事,釋放東方文化精神。

《線條鶴》體現(xiàn)了熊秉明先生經(jīng)過多年的藝術(shù)創(chuàng)作實踐,試圖用精神意識的表達代替雕塑語言的表達,進而將語言表達轉(zhuǎn)移到用最熟悉的鐵條、鐵片材料來傳遞內(nèi)在的精神空間,正所謂“大智不雕,復歸于樸”。從創(chuàng)作材質(zhì)來看,熊秉明塑牛多用石膏材料,但他雕刻鶴則全部采用鐵片、鐵條。當科技的發(fā)展促進藝術(shù)創(chuàng)造材料的更新時,他卻選擇最原始的材料和手工制作方式,這種“獨具匠心”,是熊秉明一貫的節(jié)儉作風的體現(xiàn),也代表著他對材料的認知。材料是藝術(shù)表現(xiàn)的載體,不分高低貴賤,是為藝術(shù)創(chuàng)造而服務(wù)。從創(chuàng)作年代來看,熊秉明最早創(chuàng)作鐵鶴是在1953年。后來,鐵鶴的造型漸趨抽象,以極簡的藝術(shù)手法,以線、面的美學意味,脫離了現(xiàn)實的藝術(shù)化了的具象限定,復歸物象原初本真的質(zhì)樸,俯仰向背,悠然自得,感悟自然,融于天地。以牛和鶴為題材的雕塑,映射出熊秉明身上儒家和道家的兩種哲學境界。特別是雕塑中去血肉、留筋骨的藝術(shù)手法,正體現(xiàn)出一種生命性,一種由表及里的本真狀態(tài)。通過簡單的外形,以鐵條的持久力量,看到雕塑物象真實的生命樣式。試圖向哲理叩問,生命精神的意義是什么?這種從理念到理想的表達,是他在載體的研究狀態(tài)中所感知的一種文化與心性,于自然的平常之中,發(fā)現(xiàn)了深奧的哲學命題。

縱觀熊秉明的雕塑,觀者不僅會被他的創(chuàng)作精神所折服,更會被他的民族自豪之感與歸鄉(xiāng)之情所深深打動。熊秉明先后創(chuàng)作了大小兩件題為《歸途》的雕塑作品,寄寓馬致遠的“古道西風瘦馬……斷腸人在天涯”的渴望歸鄉(xiāng)的胸臆,此作亦可視為藝術(shù)家心靈回歸的藝術(shù)映現(xiàn)。熊秉明曾在《回歸的雕塑》中獨白:“我回來,回到真真實實的母土。”雖然熊秉明最終沒能回來,作為一種遺愿,我們懷著敬重之情,秉持民族情感和文化自信,歷時5年,積極協(xié)調(diào),迎接經(jīng)典作品“回家”。

當這批承載著熊秉明歸鄉(xiāng)宿愿的作品回到祖國時,我們要特別感謝陸丙安的慷慨捐贈義舉。她以一己之力,多年悉心保藏這些珍貴的作品和文獻、實物資料,實屬不易。如今,年逾八旬的陸丙安選擇在中華人民共和國成立70周年之際,將熊秉明的作品捐贈給國家,此舉無疑體現(xiàn)了藝術(shù)家和家屬的愛國情懷,有助于紀念和研究熊秉明的藝術(shù),對中國美術(shù)事業(yè)發(fā)展的貢獻卓犖。

為表達對捐贈者的感恩之情,中國美術(shù)館于2019年11月舉辦國家美術(shù)作品收藏和捐贈獎勵項目:“自知者明—熊秉明藝術(shù)展”,首次全面展示熊秉明的藝術(shù)創(chuàng)作與研究成果。展覽以“自知者明”為題,呈現(xiàn)其雕塑、書法、繪畫、剪紙等諸藝兼?zhèn)涞臍飧瘢袼艿Z筋骨,書法厚底蘊,繪畫映品格,剪紙攜情趣,彰顯熊秉明深厚的文化底蘊、高邁的精神境界。此次新年大展,再度展出,是文化藝術(shù)事業(yè)培根筑魂的具體體現(xiàn),中國美術(shù)館人不忘初心,不忘弘揚中國文化精神,弘揚捐贈者的奉獻義舉,也是向為構(gòu)建人類命運共同體在中西文化合璧當中做出杰出貢獻的藝術(shù)家致敬。

特以此文紀念遠行者的歸來,向捐贈者致敬!希冀通過展覽,讓這些感人至深的捐贈故事,映于作品,種于心田,世代相傳。

(作者供職于中國美術(shù)館藏品征集部)

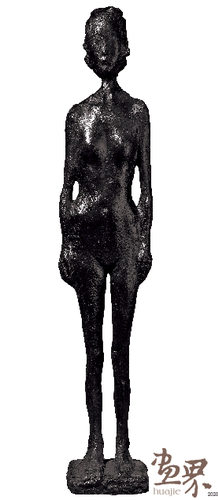

雙臂垂在兩側(cè)的裸女(雕塑)103×20×16cm--2019年-熊秉明(陸丙安捐贈)

線條鶴(雕塑)103×20×16cm 1994年 熊秉明(陸丙安捐贈)

熊秉明在北京鐵工廠制作《魯迅像》(攝于1998年)

責任編輯:張月霞

文章來源:《畫界》2020年7月第4期

編輯:畫界-邢志敏

關(guān)鍵詞:秉明 熊秉 作品 捐贈