首頁>書畫·現場>畫界畫界

懶悟和尚:最后的畫僧

就嚴格意義上的“畫僧”而言,懶悟或許是中國美術史上的最后一位。

首先必須明確,此處所謂“畫僧”并非是以儀軌嚴格、體制完備的佛教美術為專門技藝的僧人。早期佛教是否認偶像崇拜的,后來為宣揚和普及佛教教義,感化大眾,才逐漸從象征性符號發展出形式完備、題材豐富的佛教美術,它有著嚴格的程式要求,佛教人物外形上的某些特點、動態,分別代表著固定的內涵,不容隨意改動,如佛陀的三十二相、八十種好,以至在佛教中繪畫和雕塑技巧成為“大五明”之一的“工巧明”,是僧人都應努力學習掌握的技巧。這一點至今仍保留于藏傳佛教中,許多僧侶包括高級僧侶都親自參加繪畫雕像等儀式,大多數藏傳寺廟中都有專門的“藝僧”。而本文所指的“畫僧”則遠遠超越了宗教美術的層面,他們大多有著精深的佛學修養,同時亦有對繪畫的深刻理解與把握,他們的作品題材廣泛,山水、花鳥、人物皆有,表現手法不同于佛畫的工致嚴謹,色彩絢爛,多水墨寫意,縱筆揮灑,形態簡略,內涵豐富,近于文人畫的表現。其畫因其外相使觀者心生愉悅,更重要的是在作品內涵上引發思索、啟迪智慧,達到禪悅的境界。

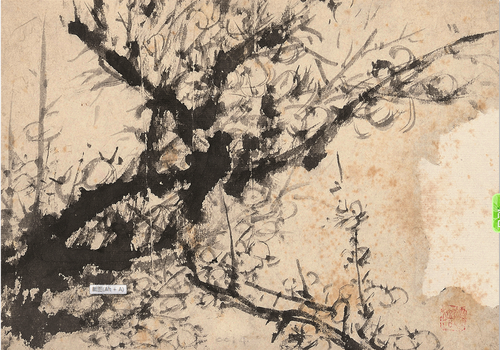

擬元人筆意 50x35cm 1964年/ 懶悟

畫僧的構成比較復雜,蓮儒《畫禪》中記載的60 余位畫僧身份可能較為“純粹”,因年代久遠,多身世無考。但大部分有成就的畫僧皆非自幼出家,半路出家的情況更多一些。但有一點是共同的,這些半路出家的畫僧在之前多博通經史,具有較高的文化修養,許多畫僧往往兼具“詩僧”“書僧”的身份,還有的出家前已畫名滿天下,典型的如陳洪綬,真正像六祖慧能不通文字而能一超直入者在畫僧中是不存在的。自五代始,畫僧在中國美術史上占據了極其重要的地位。五代南唐僧巨然與董源并稱“董巨”,成為南方山水畫的代表并有力影響了后世文人山水畫的發展。西蜀僧貫休詩書畫兼擅,水墨羅漢聞名于世,其詩神鋒四出,一言一字無非棒喝,其書體工篆隸,尤喜狂草,稱為“姜體”(貫休俗家姓姜)。惠崇亦為詩僧兼畫僧,其詩被歐陽修目為“詩家九僧”之一,其平遠山水對北宋文人畫影響頗大,宋代鄧椿作《畫繼》,卷五記“道人衲子”,內列畫僧有名者十余人,此為畫史上首次把畫僧作為單獨的一個群體對待。華光著《梅譜》一卷,創水墨畫梅新體。

南宋法常、玉澗深染梁楷畫風,大筆揮灑,水墨淋漓,幾近于墨戲而頗多禪意,《圖繪寶鑒》謂:“(法常畫)皆隨筆點墨而成,意思簡當,不費妝飾。但粗惡無古法,誠非雅玩。”《畫繼補遺》甚至說它“誠非雅玩,僅可僧房道舍,以助清幽耳”,但他們的作品通過佛教徒的流傳大量存留于日本,對日本水墨畫產生發展起到巨大作用。畫僧擔當可推明代禪畫第一,自謂:“畫本無禪,唯畫通禪。”其作風骨清寒,無一絲人間煙火氣。弘仁、石溪、八大、石濤并稱“四畫僧”,作品具有強烈的個性化特征和深刻的精神內涵。弘仁筆下清峻冷逸,孤高絕俗,當時“江南人家以有無定雅俗”;石溪之畫以生辣幽雅、亂頭粗服見勝,與石濤并稱“二石”;八大山人以放任恣縱見長,蒼勁圓秀,冷逸橫生,開一代花鳥新風;石濤之畫縱橫瀟灑,磅礴淋漓,體現出強烈的創新精神,其《苦瓜和尚畫語錄》多所發見,為最有價值之清代畫論。四僧之畫各具特色,占盡明清畫壇春色,并且創新安派,開揚州畫派,當時以南宗正脈自居的“四王”無論在以畫通禪或藝術品格方面皆無法與之比肩。可以想象,如果沒有畫僧的存在,一部中國美術史將大為失色。

春-云山疊嶂圖 109x68x2cm 1963年/ 懶悟

進入20 世紀,情況發生了很大的變化,自1896年虛谷逝后,我們已很難在畫壇尋找到畫僧的身影(弘一法師盡管諸藝皆通,但出家后僅以“書僧”的面目示人)。

通過以上所述,我們無疑可以更準確地理解懶悟其人其畫,同時也更充分地理解他身后的寂寥。關于懶悟的身世,根據絕大部分資料的記載和友人回憶,可知其俗家姓李,名奚如,出家后法號曉悟,晚稱懶悟,別號莽張僧、懶和尚、潢川僧,河南潢川縣人。關于其生卒,其方外友唐大笠在《畫僧懶悟》一文中稱其“生卒不詳”,“卒于1969 年4月24日,終年約70 年。”在另一篇文章談道:“(懶悟)于1969 年4 月含恨圓寂于月潭庵,終年69 年。”如此,懶悟當生于1900 年,釋道元《書僧懶悟和尚》、于凌波《畫僧懶悟》及《潢川縣志》皆持此說。亦有學者認為其生年應為1902 年。懶悟1956年曾被聘為安徽省文史館員,而安徽省政府參事室(安徽省文史館)網站提供的簡介則與上述說法有較大出入:“懶悟(1903—1967)原名曉悟,號照思、奚如,俗名張績成,潢川人。”

懶悟幼年家貧,曾讀過幾年私塾,后因母喪無所依,乃投入潢川縣遠鐸庵剃度,為小沙彌,稍長,于湖北歸元寺受具足戒,成為比丘。1925 年閔南佛學院成立,懶悟千里負笈,由河南赴廈門,考入閔南佛學院,成為第一屆學生。兩年后,被中國佛教會遴選東渡日本,習法相宗。在日本居留五年,其間研習佛法之外,對繪畫發生興趣,暇時勤習不輟,頗有所得。1931年回國,居于杭州靈隱寺。在杭州曾入林風眠門下習畫,林風眠主張中西調合,時任國立杭州藝專校長,在其門下自然涉獵甚廣,所以后來懶悟一些畫中隱約流露出傳統文人山水之外的東西,不為無因。

梅花冊頁 18.5×12cm 懶悟

據懶悟自己說,開始學畫是用絲綢燒灰畫蝴蝶,久之漸漸感到那種畫不能直抒胸臆,遂轉而為山水。約在1934、1935 年,他由浙抵滬,溯長江而上,欲作廬山、峨眉游,途經安慶迎江寺,為心堅方丈與笠庵法師所挽留,在寺中西堂任職,后出任安慶城北太平寺住持。安慶四周皆佳山水,且地近佛國九華,懶悟流連其間,潛心書畫,盡寫大江南北山水之奇。

1950 年代初,懶悟奉召赴安徽省會合肥,駐明教寺古教弩臺,被聘為安徽省文史館員,政協、美協成員,經常參加地方活動,列安徽畫壇“五老”之一。“文革”期間,他不可避免地受到沖擊,被驅至城南月潭庵,與比丘尼、道士、阿訇等雜居一處,所藏古代書畫及文房四寶損毀殆盡,生活無著,積郁成疾,于1969 年4月圓寂,世壽70 歲,僧臘56 年,1982 年骨灰移葬于九華山。

懶悟早期作品現在已很難見到,目前所見多在1950 年代之后,以冊頁、手卷居多,大幅較少。一般認為其山水由四王入手,漸涉宋元,降而明清,尤著力于石溪、石濤,就現存作品來看,基本上是符合這一軌跡的。將其1950 年代和1960 年代之作相較,前后風格變化較為明顯,總體上是由清新秀潤而趨于蒼莽雋逸,而且愈到老年,愈見其老筆紛披,古樸爛漫。他曾在一則畫跋中題道:“子久清幽絕俗,仲圭蒼涼古樸,山樵之清奇,云林之簡潔,皆不敢模仿,以余性拙然,獨取清代半千老人、石濤、石溪、漸江諸名家,取其遠不若鄰其近矣。”在晚年,石濤、石溪對他的影響最為顯著,曾用一閑印曰:“二石而后”,既說明其風格所自,也正是其自許之處。

丙子立春試毫 30x72cm / 懶悟

對于同時代畫家,懶悟也有所關注,并取其長處為我所用。在其晚期作品中,黃賓虹的影響隱約可見,如1967 年為林文奇作《仿石溪道人山水》軸,筆法多變,齊而不齊,亂而不亂,先以灰墨寫其大概,后用枯筆焦墨點之又點,皴之又皴,層層積墨,蒼莽、幽密、厚重,純然一派黃氏山水風貌。作為生存于20 世紀的畫家,眼界既廣,對于西畫的一些方法,心識目染,自不能不在其作品中有所反映。如1957 年的一幅山水立軸,前景為兩株大樹,占據畫面三分之二的位置,樹下有茅亭叢竹,高士垂釣;遠景為漁舟村舍,掩映樹后;中景為空闊的水面。

懶悟在作畫時有意識地把前景抬高,遠景下降,并為前景所遮斷,如此大大強化了畫面縱深感,獲得了與傳統山水構圖方式有所不同的視覺差異。懶悟其它一些作品中往往也可以見到類似的空間表現。此種視覺經驗的來源,我們或許可以上溯到他1930年代在林風眠門下的習畫經歷。懶悟畫山水之余也偶作花卉。1965 年作于明萬歷年間凈皮單宣上的八開墨梅堪稱精品。所謂紙墨俱佳,心手相應,他在最后一開題道:“適小院從逍遙津移來梅花數株,最近頓覺改觀,冠西老友持紙囑寫圖,隨筆頃刻成八紙。”可知此八開為一氣呵成。或繁花滿樹,或一枝獨放,活色生香,偃仰多姿,滿紙云煙撲面而來。筆墨相錯而不相亂,初看之筆飛墨舞,混沌莫名,細而察之,則條理分明,骨肉俱在。這是真正的老筆紛披、人書俱老的化境。何謂“老”?孔子曰:“從心所欲而不逾矩。”無為而為,無法而法,信手揮灑,無非畫也。正如他在作于1963 年的一手卷上自題:“所謂意到之作,未嘗有法,未嘗無法也。”

法子久富春江筆意 137x33cm / 懶悟

懶悟法號曉悟,后改懶悟,關于其“懶”有不同說法,或謂其生活懶散,不修邊幅,衣著隨便,很少換洗以致污垢滿身,飯碗茶杯等生活用品亦從來不洗,故稱“懶和尚”。其學生賀澤海、林文奇則認為這是一種誤解,其“懶”乃在于懶于生活瑣事,懶于繁文縟節,懶于應酬交際,實際是其落落寡合、生性耿介、高蹈遁世的一種表現。其畫“高官顯貴則弗予,販夫走卒求之則立應”。民國時期,安徽省主席劉鎮華求畫,懶悟拒畫而逃,直至劉去職離皖,他方復歸于安慶迎江寺(是時安慶為安徽省會)。對于身外浮名,他看得極淡,唯于書畫則須臾未嘗忘懷。1954年,國家領導人出訪東南亞諸國,因這幾個國家佛教興盛,故擬于佛教四大名山各派一高僧隨訪,由某高僧引薦,懶悟作為九華山代表被邀,在京學習期間恰逢故宮舉行古代書畫展覽,代表團組織參觀,懶悟一見傾心,干脆推托出訪機會,沉迷其間,有關領導終允其請。其淡于名利,癡心書畫若此!

懶悟仿佛是生活于現世的古人,以其落落寡合、孤耿狷介遠離了他所處的社會,以其高古雋逸、無一絲人間煙火氣的書畫遠離了其時的藝術主流。他不屬于這個時代,自然而然地,這個時代也不屬于他。

責任編輯:張月霞

編輯:畫界

關鍵詞:懶悟 畫僧 年