首頁>書畫·現場>訊息訊息

揚幫古書畫非遺傳承人談古畫修復和古箋再造

嚴桂榮(1920-2011)是揚幫裱畫與古書畫修復的高手,曾為上海博物館修復古畫文物300余件,包括“鎮館之寶”王羲之唐摹本墨跡《上虞帖》、唐代孫位的《高逸圖》》等。結合正在上海古美藝術中心舉辦的展覽“妍妙輝光”,揚幫古畫修復非遺傳承人、嚴桂榮弟子費永明近日就揚幫古畫修復和古法制箋接受了澎湃新聞專訪。

“舊時遍布大街的南紙店承擔著生紙做熟的功能,有’糨、打、煮、硾、金、銀、粉、蠟’等各種箋紙,堅實、柔潤、緊密、絢爛,但是隨著各大紙號的消失,這些技術逐漸失傳了。”他說。

上海閔行區古美藝術中心“妍妙輝光”展覽現場

“妍妙輝光——費永明紙質文物修復與古箋再造藝術展”古美藝術中心展覽現場

費永明是揚幫古書畫修復非遺傳承人。繼去年在上海圖書館推出“妙造自然——費永明揚幫古書畫修復藝術展之后”,近日由中共閔行區委統戰部指導,閔行區新的社會階層人士聯合會、閔行區自由職業者沙龍在上海古美藝術中心(上海市顧戴路205號)舉辦了“妍妙輝光——費永明紙質文物修復與古箋再造藝術展”(8月16日-8月29日)。

在古美藝術中心的一樓朵云軒展廳,此次展覽除了展出費永明修復、裝裱的董其昌書法等歷代書畫作品,也呈現了近幾年費永明對古箋再造的研究成果,以及他多年收藏的古紙箋。

上世紀五十年代前后,作為南方裝裱重鎮的上海,曾一度匯聚了全中國最多的裱畫高手。有裱畫鋪聲名在外、被稱為“裝潢圣手”的劉定之,技術全能周桂生,“紙本大王”殷柄海、“絹本大王”劉道生……他們后來都被召集進上海博物館,成為上博裱畫室的一員。嚴桂榮(1920-2011)是其中揚幫的裱畫高手,曾為上博修復古畫文物300余件,包括鎮館之寶晉王羲之唐摹本墨跡《上虞帖》、唐代孫位的《高逸圖》》等。

上世紀90年代,費永明因為偶然的機遇得以拜當時已退休的嚴桂榮為師,成為他在博物館系統外帶的最后一個徒弟。據費永明回憶,當時的拜師帖還是請上海文史館館員周退密老先生指點,恭謙得寫下““桂榮夫子大人門下,弟子費永明叩拜……”十余年間,費永明尊師篤學,師徒二人過從甚密,直至2011年,師父嚴桂榮過世,18年春師母過世,費永明覺得習藝之路才算走完。

費永明尤記得師父的教誨“張張不一樣”,以及“畫收進來不要馬上就動手去做,要想好再動手”。

與蘇幫裝裱不同,揚幫裝裱歷來以“仿古裝池”為其顯著特點,這也決定了費永明在多年修復過程中尤其注重對修復材料的研究。他說,巧婦難為無米之炊,他第一關心的事就是在修復的時候要有材料可以用,所以對于紙的研究伴隨著他整個修復歷程。

費永明對澎湃新聞介紹,舊時遍布大街的南紙店承擔著生紙做熟的功能。有’糨、打、煮、硾、金、銀、粉、蠟’等各種箋紙,改變了原來生紙的缺點,使紙變得堅實、柔潤、緊密、絢爛,便于書寫繪畫,自晉唐以至民國千年不絕,朵云軒、榮寶齋、九華堂等都有遺制。但是隨著各大紙號的消失,這些技術逐漸失傳了。

乾隆年仿金粟山藏經紙

“古法制箋,文獻記載比較含糊,基本都有十道以上的工序。能夠復原古箋技術,方法論是解決問題的關鍵,其次才是反復試驗對比分析。”經過數百次實驗后,費永明成功再造了數種古箋,其中重點研究的閔行召樓譚箋,是明代浦江召樓談仲和為代表的古箋,因董其昌特別喜歡而聲名遠播。

修復中的董其昌書法真跡(明代粉箋)

師從“揚幫”嚴桂榮 跟周退密請教拜師帖

澎湃新聞:你是如何開始跟隨嚴桂榮師傅學習古畫修復的?

費永明:我跟師傅的交往是非常偶然的。1993年我還在上海梅隴那邊工作,星期天去外灘福州路逛書店,逛到老的上海美術館,上面掛著一個橫幅,是上海文史研究館成立四十周年紀念畫展,我進去看完畫展出來,看到門口有發宣傳海報,嚴師傅在文史館招收裝裱學習班,有初級班中級班、高級班。因為我對書畫修復非常感興趣,就拿著海報去報名,當時負責接待的文史館聯絡處處長任萬祥說等我們開班了通知你。之后我每過一個多月就去問,問到最后他們都不得不據實相告說,按照現在的教育政策,文史館再開學習班的可能性是沒有了。要不你直接來文史館來做吧,因為看你太喜歡這一行了……

我是1993年得到這個海報,一直到1994年才終于得到我們任處長的一個答復,讓我先去文史館裱畫室做裱畫。 當時文史館裱畫室已經關了很久,很多基礎設施都是我自己帶了工具安裝復原,安裝好了就開始裱畫。嚴師父當時在香港中華書局幫著修復一批畫,修好后回到上海來看我,他說早就聽說有你這么一個小青年,特別喜歡裱畫……我們就這樣認識了。我在文史館裱畫室待了3年,他是文史館館員,經常會過來我們一起喝茶、聊天。我從文史館出來后,一次在聊天過程中他說你是我的學生,我說嚴老你真的認為我是你學生嗎?他說是的呀,你是我學生呀。那我就當真了,我跑去找文史館另外一位老館員周退密(今年106歲),我說周老我師父真的承認我是他學生了,我想寫個拜師帖,跟您請教怎么寫。周老就拿個紙說你這樣寫,“桂榮夫子大人門下,弟子費永明叩拜……”然后我找了紅紙裁好寫好了,第二天下午送到他家,我請師傅、師母端坐在沙發上叩頭,那是正式拜師了。從那一刻我就說嚴老是我的師父,一直到現在都是這樣一個狀態。我師父是2011年過世的,師母去年春天過世。

嚴桂榮(1920-2011)

澎湃新聞:嚴桂榮師傅是上海博物館第一批從事古畫修復的老先生,技藝非常高超,名聲在外。當時他還在上博任職么?

費永明:他退休比較早,1979年就退了。退休后他被聘為上海文史館館員,退休后他也做了很多公益的事情,成為很多博物館的顧問,包括美國的博物館。我進來文史館裱畫室那一年他還在香港中華書局幫他們整理、修復了一批比較重要的古代書畫。

剛到文史館的時候我跟著館理的兩位老師學習,然后大家一起做,整個氣氛都非常好。嚴老師每個星期的館員活動日都來,他也不到別的地方去,直接就到裱畫室,我們聊天、喝茶,教我做一些事情。逢著星期天我也會到他龍門村的家里。

我們當時館里有個藝術服務部,替館里200多位書畫家館員裱畫,也承接外面的一些裝裱任務, 裱畫室開始時就我一個人。

澎湃新聞:嚴師傅是怎么教授徒弟的?你跟他交往過程中有沒有印象特別深刻的事?

費永明:印象深刻的事情挺多的,比如我剛跟他認識的時候,我們在館里做事,外面經常會有人過來跟他說,“嚴師傅我要跟你學修畫。”他會開玩笑的回答說,“這怎么學呀,張張不一樣的。”師傅說這話的意思,是指我們“揚幫”修復字畫,不是用統一的一種手法去做這件事情,而是根據每張畫不同的破損程度,有不同的修復方案,所以他才會說出來張張不一樣的話。這是我印象比較深的。

還有一件事就是他一直強調,畫收進來不要馬上就動手去做,要想好了再動手。我們所謂“動手”就是你“上水了”,“潮了”。你卷軸打開看看再卷起來,這都沒有問題,你真的要“上水”,“潮了”,開始揭了,證明你對這張畫“動手”。在你沒有完整的修復計劃之前,對這張畫修復之后什么樣你心里沒數的話,這張畫你是不能上水。他一直強調“想好了再動手”,這也是我現在已經形成的習慣了。比如我修復的那卷唐人寫經《《大波若波羅密經第一卷》總共花了8個月修復完成,但是動手修復之前的構思我花了6個月,真正上手就2個月。這之前最糾結的部分是材料,一直在想沒有唐代的紙,我沒法修,到最后我們經過各種實驗成功解決了紙張問題,真正動手修復也是快的。

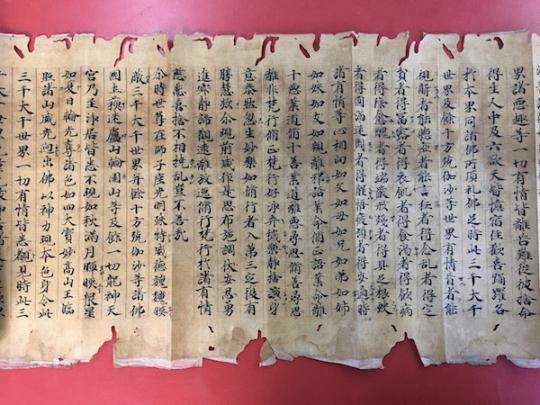

《大般若波羅密多經卷第一》(修復前)

《大般若波羅密多經卷第一》(修復后)

揚幫“善補畫心”,蘇幫“配色文雅”

澎湃新聞:嚴桂榮老師是揚幫的裝裱師,揚州和蘇州很接近,揚幫和蘇幫之間有什么區別,除了揚幫、蘇幫還有哪些流派?

費永明:揚幫和蘇幫是有一點區別。揚幫最擅長的是修復古代書畫的畫心,畫心不管怎么破損,我們都有辦法讓它還原,恢復到很好的一個狀態。蘇幫最大的特點是配色文雅,他們在覆背手法、配色方面都有一套非常高超的技巧。揚幫在做新的書畫方面未必比蘇幫更高,但是在修復古畫畫心方面,我們揚幫有非常多的獨到之處,對修復材料的研究也是我們擅長的。

除了蘇幫、揚幫,還有北方的京幫。京幫過去是為朝廷、為皇家做裝裱,京裱的色彩比較濃烈,比較豐富,它適合朝廷的輝煌。我們南方很少用京裱,因為他比較厚。除了揚幫、蘇幫還有本幫,它就是上海城隍廟附近的一些裝裱攤頭,為老百姓日常生活里用的書畫做一些裝裱叫本幫。還有一個是廣幫,就是流行于廣州一帶到裝裱技藝。廣幫擅長做“紅白貨”,紅白就是別人家里有什么喜事、喪事,它裱現成的,我們寫了就可以掛起來這種,他們也不用漿糊,用石花菜的膠。

清金農《梅花》(修復前)

清代金農《梅花》(修復后)

澎湃新聞:現在蘇幫、揚幫包括其他一些裝裱的流派還保留著各自的修復特色么?

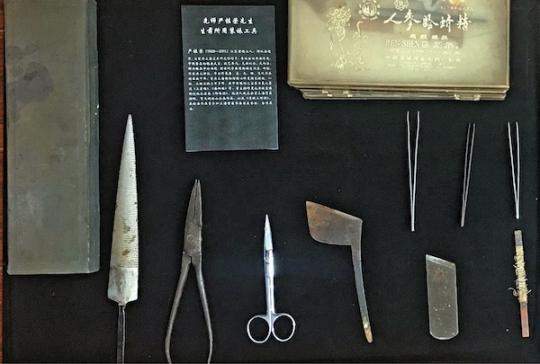

費永明:其實在解放以后,一定程度上都融合了。但是只有博物館第一代裱畫師傅們帶出來的徒弟或學生,我們才說揚幫、蘇幫,再往后技法都融合了,就沒法再說這個事了。因為我剛好還跟著師傅,我們用的工具,我們的手法確實跟外面一般市面上的不一樣的,師傅的工具在前面柜子里可以看到。

嚴桂榮生前所用裝裱工具

嚴桂榮生前所用裝裱工具

澎湃新聞:揚幫使用的工具有什么獨特性,手法方面有什么不同?

費永明:比如我們在做這個紙質或者絹本補破洞的口子上,我們用的圓口刀或者我們用的木賊草,這些都不是別的地方、別的裱畫室里能看到的,我們用了一些獨特的工具和手法才能把我們要做的工作做好。

我的心思全用在我們自己揚幫的手法里面。裱畫的洗、揭、補、全這些步驟都一樣。要說有什么區別,我覺得最大區別還是在于對作品的認識和理解。你有合適的修復方案,這是一個好的修復工作者最重要的點,否則的話你以同樣的方法做同樣的事情,那是流水線工人做的事情。我們揚幫還有個特點叫“舊貨屋子”。就是我們本身就是做古董的收藏買賣,對書畫的鑒別能力也是非常高的,我師父也是這樣,真假好壞我們不去問專家也不問任何人的,我們自己會判斷。而且我們根據這張畫的價值來提供自己的修復方案。你不能把一張工藝品或明清的普通字畫當一張文物去做,你也不能把明清的一些非常好的作品當普通的工藝品來做。對作品的正確認識和修復的結果是相關聯的,所以我們不光在研究修復的技巧和手藝上下功夫,而對作品本身,對鑒定我們都有著非常明確的判斷,不會盲目去做。

宋查元方書丁氏像贊(修復前)

宋查元方書丁氏像贊(修復后)

澎湃新聞:你在修復過程中會去接筆嗎?這也是古書畫修復中值得商榷的地方,西方博物館的從業者跟我們傳統的修復師在這一點上會有比較不一樣的看法。

費永明:文獻、檔案,所有的都不能動,因為它有史料價值在,但作為藝術品,我們要他完美。所以你看我展覽中展出的作品在修復前被蟲蛀的非常破爛,我們修出來是完美的,藝術品我們欣賞它的是完美,所以我們盡可能的使它完美,但是你所能做的事情只在你補的這塊紙上,或者這塊絹上,不能侵害到原來畫作上的筆意、色彩,所以我們的全色,我們的接筆只在自己補上去的部分。

從消失的南紙店到古箋再造

澎湃新聞:您這次展覽的主題是“紙質文物修復中的古箋再造”,書畫修復和古箋再造之間有什么關聯?

費永明:揚幫古書畫修復手法有一個特點叫“整舊得法”,清代李斗《揚州畫舫錄》卷九載“吳縣葉御夫裝潢店在董子祠旁。御夫得唐熟紙法,舊畫絹地(即絹底)雖極損至千百片,一入葉手,遂為完物”。葉御夫是揚幫裝幀的祖師爺(乾隆時人),因得到“唐人熟紙法”而技藝超絕,“唐人熟紙法”詳情為何?

據宋歐陽修等《新唐書》卷四十七《百官志》載:唐代門下省弘文館有熟紙匠八人、中書省國史館有熟紙匠六人、秘書省有熟紙匠十人、及裝潢匠十人、東宮下屬崇文館有熟紙匠及裝潢匠各一人。”這些人的主要任務就是將生紙加工成熟紙,以供皇室及政府官員使用。又宋代邵博(?-1158)《聞見后錄》云:“唐人有熟紙有生紙,熟紙謂妍妙輝光者,其法不一。生紙非有喪故不用。”可見熟紙是當時社會用紙的主流,而其制作方法也有多種。

正在展覽上展出的這卷唐人寫經《大波若波羅密經第一卷》是我前年修復的,之所以能把這些破損狀態修復得天衣無縫、無法識別,是因為我們用唐代古法再造的古箋(熟紙),用它作為材料來修復,如果沒有這些紙的儲備,我們是無法完成修復的。因為如果是唐代的紙我們沒有,當然有也不能用,那也是文物。我們用古法再造唐代的古箋進行修復,出來的效果包括我們自己和文物的擁有者都很滿意。

清中期高麗貢箋

澎湃新聞:那么什么樣的紙是熟紙,它具有什么特性?

費永明:我們學習過傳統書畫的都知道:生紙透水,熟紙不透水;生紙洇化,熟紙不洇化;熟紙上過膠礬,生紙沒上過膠礬;生紙畫寫意畫,熟紙畫工筆畫。但是,熟紙的歷史不是光膠礬這兩個字這么簡單。

手工紙的生產者,紙槽漉紙初造的叫生紙,不管竹料、皮料、混合料,還是加工手法上的“生料”“熟料”(紙漿制漿過程中的蒸煮)。生紙的二次加工叫“箋”或叫“熟紙”,雖然“紙”和“箋”在歷史上是互用的,并無明顯區別,這是基于經驗的通俗的說法,便于大家明白加工箋紙的流變。

乾隆二十七年周尚文造刻畫箋

明人李日華《六研齋筆記》載:唐人用紙有生、熟二種,熟者妍妙輝光,生者不經潢治,粗澀礙指,非喪中不敢用。為什么要生紙變熟紙,就像食材由生到熟,是一個好吃或好用的過程,是祭祀儀禮、官制或是書寫、繪畫者感覺體驗的意見建議、在造紙制箋生產活動中提升改造的過程。

我們學習傳統書法、繪畫,都離不開紙,書法講究師法晉唐,繪畫臨摹宋元,而母本所用的紙都是熟紙,與今日學習所用的安徽生宣紙有著很大的不同。手工紙的二次加工改變了原來生紙的缺點,增加了原紙改造后的特性。

澎湃新聞:你是怎樣從書畫修復轉向對古箋再造的研究的?

費永明:我對于紙的研究伴隨著我們整個修復過程,一直在跟紙打交道。巧婦難為無米之炊,所以我第一關心的就是在修復的時候要有材料可以用。我的古紙收藏是非常多的,持續時間也很長,標本至少在兩千種以上,之所以能辦這樣一個展覽,因為我有很多的原始標本,我對古箋的研究也基于這些原始標本。

從書畫修復的技巧、技法來說,我覺得我該走的路都走過了,該試驗的也都試驗了,但是對于材料的研究,我覺得自己才剛開始,所以最近的兩、三年里我在這方面做功課,也取得一些突破性的收獲。比如,仿古箋紙重要的是方法而不是染色,為了學染色我找了幾本草木染的書來看,結果很無聊,什么吃的喝的都能拿來染色,可是最終的意義又在哪里?古代的名紙之所以有名是加工方法的獨特,而且非常辛苦。

染黃紙用的黃檗

染好的槐黃紙

宋代米芾就提出“偽古紙”的說法,“熏紙、染紙……”,有些是邪門歪道的方法,古人用樺樹皮熏紙做假畫贗品,看著舊但不是正途。做古箋一樣要用正色,如黃檗、槐花、梔子……。這些古來就用來制箋染色,黃檗的歷史最早,兩晉乃至于現在還在用。明代周嘉胄《裝潢志》里說:“最忌橡栗子水染紙,久則透出絹上作斑漬,舊紙浸水染句不堪用”。可知茶是用來喝的、醬油、醋、藥汁之類來染色雖可貌似,究竟不是正路,且于書畫本身帶來遺患。

清宮廷御用手繪金云龍紋庫絹

澎湃新聞:古時文人畫家用紙,也會在生紙的基礎上經歷二次加工再造的過程么?

費永明:古人有“糨、打、煮、硾、金、銀、粉、蠟”等各種做熟的方法,要的是使紙變得堅實、柔潤、緊密、絢爛,便于書寫繪畫,表達情感。

古代生紙的二次加工都是在各大紙號里完成的(又叫南紙店),并不是在紙廠里完成的。紙店里怎么完成呢?紙廠把紙從產地運到北京、上海的各大紙號,店里的掌柜或雇的伙計會根據客戶的要求對紙進行二次加工。比如齊白石老先生喜歡在哪家南紙店里買紙,他會一直光顧這家紙店,并對紙提出自己的一些想法,店里的伙計會根據他的要求來進行二次加工。

張大千用日本鳥之紙繪人物未竟稿

南紙店也不單單是賣紙的,實際上是經營文具、文房、字畫,還幫書畫家掛潤例、接單子,還有經濟的作用。最有名的南紙店是北京的清秘閣,始創于清乾隆年間,傳世近三百年。期間清朝宮廷、六部衙門所用的文房信箋、奏摺賀本、屏風折扇、八寶印泥等多選用清秘閣所精制。清末民國時期,王懿榮、張之洞、蔡元培、胡適、齊白石、溥心畬等諸多文化大家均與清秘閣過往,魯迅先生更是清秘閣的常客。現在變成畫廊了。上海比較知名的南紙店有朵云軒、九華堂,原來整條福州路都是南紙店,經營各種箋紙品牌,現在光變成賣紙的店,沒有加工技術,這種是解放以后才消失的。現在朵云軒保留下來的只有木刻水印技術,紙的加工技術現在沒有。

民國朵云榮寶各紙號之玉版

澎湃新聞:解放后伴隨著紙號的消失,二次再造的技術也就失傳了?

費永明:失傳了。這種加工技術也沒有進行過系統梳理。從前都比較私密的,有些加工技法也是要保密,師帶徒的過程中有很多的規矩,并不是對誰都說。現在當然各種學校的培養就更加程式化了。我們現在用的宣紙,也是缺乏個性。

清晚期清秘閣制團龍瓦當紋蠟箋

上海現在還有做粉蠟箋非常好的老師傅,但是沒人做素箋,因為素箋沒有花紋、沒有顏色,只有一張白紙,好壞無法評定。我現在是做素箋,因為我不會做紙的經營者,但是素箋在我的修復過程中是用得著的。將生紙加工成熟紙原本是很親民的一件事,每一個寫字畫畫的人都可能接觸,但現在沒有了。比如我是書寫或者繪畫愛好者,我想讓紅星宣紙集團幫我生產我所喜歡的紙,怎么可能呢?本來或許在上海穿過兩條巷子,找家南紙店,跟伙計說,你這樣幫我把紙加工一下吧…… 因為現在的工業化,這變成我們無法做到的一件事。但是這個問題無法解決,我們只能跟著工業化的步伐走。

(本文圖片由采訪對象提供)

編輯:楊嵐

關鍵詞:修復 揚幫 永明 費永 書畫