首頁>要聞 要聞

7018米!中國科學家在地球深部迎來歷史性突破

原標題:突破| 7018米!中國科學家“向地球深部進軍”

繼“神舟”上天、“蛟龍”下海之后,中國科學家在地球深部的探索又迎來歷史性突破。

6月2日,吉林大學主要承擔研發的“地殼一號”萬米鉆機正式宣布完成“首秀”:完鉆井深7018米,創造了亞洲國家大陸科學鉆井新紀錄,標志著我國成為繼俄羅斯和德國之后,世界上第三個擁有實施萬米大陸鉆探計劃專用裝備和相關技術的國家。

7018米深的松科二井,屬于我國實施的松遼盆地白堊系國際大陸科學鉆探工程,是國際大陸科學鉆探計劃(ICDP)實施22年以來最深鉆井,也是全球首個鉆穿白堊紀陸相地層的科學鉆探井。

這是中國入地工程的一項標志性成就,將為我國地球深部探測提供關鍵技術和裝備,拓展松遼盆地深部頁巖氣、地熱能等清潔能源勘查開發的新空間,引領全球白堊紀陸相古氣候研究,顯著提升我國在地質歷史古氣候研究領域的國際影響力。

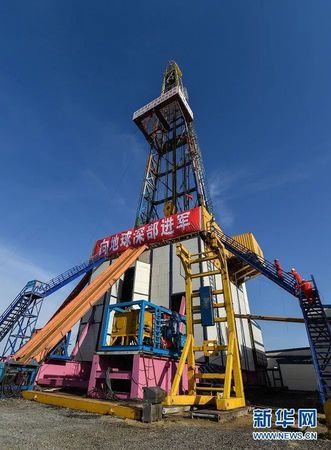

▲這是在松科二井拍攝的“地殼一號”萬米鉆機整機系統。(新華社)

十年磨一“鉆”!“向地球深部進軍”

科學鉆探是獲取地球深部物質、了解地球內部信息最直接、有效、可靠的方法,是地球科學發展不可缺少的重要支撐,也是解決人類社會發展面臨的資源、能源、環境等重大問題不可缺少的重要技術手段。

20世紀70年代以來,很多發達國家陸續實施了多項科學鉆探計劃。具有代表性的有蘇聯科拉半島12262米超深鉆,是目前世界上最深井;德國KTB超深鉆,9101米,排名第二。

1996年2月,德國、美國和中國作為第一批成員,發起了國際大陸科學鉆探計劃。

工欲善其事,必先利其器。此前,我國地球物理的儀器主要依賴進口,但國外高精度的儀器對我國是封鎖的。

“如果說我們是‘小米加步槍’的部隊,人家就是有導彈的部隊。”我國著名戰略科學家、國家“千人計劃”特聘專家、吉林大學交叉學部學部長黃大年教授生前接受采訪時說。他深知,這是國家發展無法回避與繞開的話題,必須突破發達國家的裝備與技術封鎖。

參與“深部探測技術與實驗研究專項”是黃大年回國后的第一項重要任務——擔任專項第9項目“深部探測關鍵儀器裝備研制與實驗項目”負責人。

該項目第五課題——“深部大陸科學鉆探裝備研制”,由吉林大學作為主要承擔單位進行研發,以滿足我國地球深部探測任務中對超深鉆探用高端裝備的需求。

經過四年多的技術攻關,2013年吉林大學成功研發了我國首臺萬米大陸科學鉆探專用裝備“地殼一號”萬米鉆機,填補了我國在深部大陸科學鉆探裝備領域空白,大大提高了我國超深井科學鉆探裝備的技術水平。

▲現場工作人員登上鉆井平臺進行作業。(新華社)

攻堅克難!中國科學家突破高溫、“取心”等技術難題

如何保障鉆頭在持續超高溫下不“中暑罷工”,是科學家們面臨的重要問題。松科二井工程總指揮、中國地質科學院勘探技術研究所所長張金昌介紹,鉆井越深,溫度越高,鉆井液的技術難度越大。松科二井每往下鉆進100米,地下溫度會升高3至4℃,鉆到孔底的時候溫度已超過240℃。通過反復研究和實驗,團隊研發出新型鉆井液配方,經受住了井底高溫的考驗,刷新了我國鉆井液應用的最高溫度紀錄。

“鉆地”成功后科學家們又面臨“取心”的挑戰。在一個極不均勻和復雜的球體上“動刀”,在保證鉆的井眼不能坍塌和崩裂的同時,還要完整無缺地取出深部巖心,難度極大。

松科二井采用國內首創的大直徑同徑取心鉆探工具,使用鉆探工具直接鉆進一個大井眼,并一次性鉆進至設計井眼直徑,攻克了大直徑取心鉆頭破碎巖石和粗大巖心抓取、攜帶出井等關鍵技術難關。

▲工作人員在鉆井平臺檢查全液壓頂部驅動裝置。(新華社)

如此一來,既省去了傳統的“小徑取心,大徑擴孔”過程中的諸多工序,避免了“從小井眼到大井眼”鉆進過程中的很多風險,也節約了大量物資,同時,獲取的巖心樣品實物量也比設計量多了5倍。

入地7018米!開啟中國“地學”新起點

在5月21日進行的松科二井成果鑒定會上,李廷棟、康玉柱、武強、侯增謙、楊經綏等院士及有關專家一致認為,該成果實現了理論、技術、工程、裝備的重大突破,對拓展我國深部能源勘查開發新空間、引領白堊紀古氣候研究和服務“百年大慶”建設具有重要意義。成果總體達到國際先進水平,在深部鉆探技術和白堊紀陸相古氣候研究方面達到國際領先水平。

目前松科二井巖心已經全部采集完畢,這將會在研究白堊紀古氣候演變以及未來人類生存環境演化方面發揮關鍵作用。“之所以研究白堊紀,因為這一時期是離我們最近的溫室氣候時期,也是高二氧化碳、高海平面和高溫的‘三高’時期。搞清楚白堊紀,對于研究未來地球演化——可能會進入這種‘三高’時期具有重要借鑒意義。”松科二井首席科學家、中國科學院院士王成善說。

此外,7018米的松科二井還揭示了松遼盆地形成的原因、過程和結果,為支撐大慶油田未來50年發展,保證我國能源安全提供了重要的數據支撐。

下一步,中國科學家將繼續研發15000米國產超深鉆探裝備系列,做好我國超萬米大陸科學鉆探工程以及大型含油氣盆地科學鉆探工程的選址和實施工作。

人類的征途不僅僅是星辰和大海,還有探索通向地球深處的隧道,更加貼近地聆聽地球母親的“心跳”。

編輯:周佳佳

關鍵詞:鉆探 深部 中國 科學家 地球

球迷風暴

球迷風暴 畢業啦

畢業啦 斯里蘭卡“螃蟹部長”的美食故事

斯里蘭卡“螃蟹部長”的美食故事 格魯吉亞新總理和內閣贏得議會信任投票

格魯吉亞新總理和內閣贏得議會信任投票 美商務部批準首批鋼鐵產品“232”關稅豁免申請

美商務部批準首批鋼鐵產品“232”關稅豁免申請 聯合國總部舉行“國際瑜伽日”活動

聯合國總部舉行“國際瑜伽日”活動 中國美食節在特拉維夫舉行

中國美食節在特拉維夫舉行 匈牙利國會通過“阻止索羅斯”法案

匈牙利國會通過“阻止索羅斯”法案

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅