首頁>書畫·現場>訊息訊息

“簡牘學”始末與“簡牘書法學”

簡牘之所以成為學問,根基于19—20世紀之交西方探險家斯坦因、伯希和、斯文·赫定、大谷光瑞及各英、法、俄、日外國探險考古隊等等在新疆甘肅探險活動所獲取的資料群。當時被發現的漢晉簡牘只有幾千支,雖然引起社會各界轟動;但幾千支殘簡,仍不足以構成一個“學”的規模。當時王國維、羅振玉編的《流沙墜簡》,也只是依靠斯坦因的簡牘考古材料編撰而成,并非第一手資料。直到百年以來,尤其是70年代后迄今的40年,簡牘出土總量已達數十萬枚,關涉戰國、秦、兩漢、魏晉各個上古到中古時期,于是至少在體量上構成了一個“學”的體量與份量。70年代后,學術界普遍認定“簡牘學”(又稱簡帛學)作為一門新興學科,包含了考古學、歷史學、古文獻學、語言文字學、文物科學保護技術等內容,構成了一個綜合交叉的確實的新學科形態。并且已成為當代“顯學”,覆蓋面極廣,與甲骨學、敦煌學等并列為世紀三大新學。

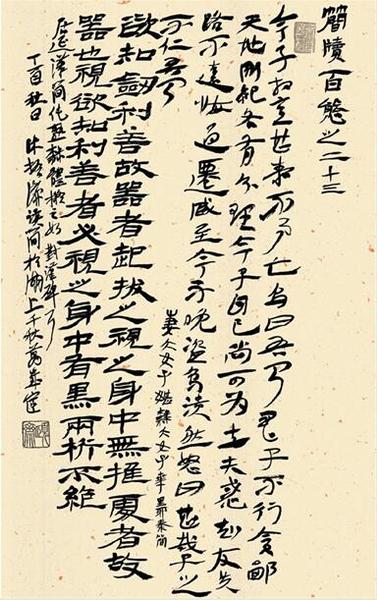

陳振濂 簡牘百態之二十三

到上世紀末和21世紀初,“簡牘學”出土帶來的大量史料文獻面世及所引發出的研究成果,更是形成了一個如果不了解簡牘文獻便無法準確敘述中國古代思想史哲學史文獻史的局面;甚至有專家認為,因為大批簡牘資料蜂擁而至,引起了對舊史學模式的質疑和動搖,中國古代思想史將有必要從根本上改寫:古史研究正迎來重大的轉折期。這樣的判斷,也已經取得了大家的共識。

但古代史、思想史、文獻學史的改寫和重生,并不等于書法書寫史研究也獲得新轉機。比如簡牘學眾多的分支學科中,就不包括書法史與書寫史研究——只針對文字內容而不顧及書寫形式,是百年簡牘史所貫串的最大的研究視角不平衡。當然,新出簡牘的內容牽涉極其龐大,于史學而言的確是魅力四射,令人無法割舍。所以學者們一頭鉆進去不能自拔,以至于今天若不談簡牘就顯得落伍背時,被指昏憒老朽而已。但從書法藝術史角度看:則習慣上簡牘終究只是經典石刻的附庸,上不得大臺面。且簡牘出自民間不知名書手佐吏,也不值得后人像供奉神靈般頂禮膜拜。故爾,“簡牘學”大盛于時,引領一代風氣;但“簡牘書法藝術”研究卻始終寂寞少人問津,連偏于一隅也談不上。專業的《簡牘學研究》年刊(西北師大與甘肅簡牘博物館合編),其設置欄目有1.簡牘整理考釋、2.簡牘語言文字和書法研究、3.簡牘文書研究、4.出土文獻與思想文化史研究、5.簡牘與戰國秦漢魏晉史研究、6.海外簡牘學研究、7.出土文獻與西北史地研究——書法在此中占比例少得可憐,又只是依附于古文字研究,備份而已。而僅有的所謂“書法”,其實還都是屬于文字字體演變研究如秦隸到漢隸、戰國隸草與隸簡字體云云,都是明確的字體內容而不涉“書體”即藝術表現;并未見有從藝術審美形式技法角度的研究,而這本來是“書法”的題中應有之意。

據此,我們找到了“作為文史的簡牘學”和“作為藝術的簡牘學”的不同分野。迄今為止的簡牘學術,都是立足于考古文史,而缺少從藝術史角度去觀照。總其概要,可分兩端:(一)簡牘作為書法遺存的形式與形制——謂為“簡牘形式學”,(二)簡牘書寫的種種用筆技法表現特征歸納——可稱之謂是“簡牘技法學”。

“簡牘形式學”對應于其后貫穿幾千年的紙張書寫史實,從中堂條幅手卷尺牘扇面的當下的傳統形態,以此來對照竹木簡牘狹長窄條編綴而成的特定現象;去研究古人的書寫空間意識和行距、字距、點線關系和連綿銜接方式的獨特性。

“簡牘技法學”則對應于漢碑石刻,是從書寫線條揮灑速度快捷和石刻逐段鑿切的遲滯還有風化剝蝕的對比中,去研究秦漢簡牘不同于紙張書寫、更不同于兩漢石碑摩崖之刻痕斑駁乃至戰國金文治鑄之凝結渾鈍的不同線條用筆技法;后者本來是我們長久以來奉行的已經習慣了的經典技法,而簡牘技法因出土時間不過百年,研究者甚少,自然還是一個嶄新的課題。亟待我們當代書法學者去解開其中奧秘。

簡牘出土面世不過百年。在這百年之間,從沈曾植到來楚生、錢君匋及當世諸前賢,已經部分地對簡牘書法創作予以了關注并獲得了實踐的收獲;但是在學術理論方面,簡牘書法之“創作研究”尚未形成體格和系統性結構。而整個更宏觀的作為學術史熱點的“簡牘學”大學科,文史考古方面的成果積累已經極其強大;但對于簡牘書寫與書法藝術表現——包括形式表現和技巧表現,這方面的深入研究成果,也還付之闕如。倘如此,那么就從我們這組《簡牘書法創作10講》開始。能夠為將來的書法創作新世界新歷史提供一個有價值的系統化的范式模型,那它就應該是我們這些書法研究家與實踐家“引為已任”、是一種需要認真擔當的歷史使命和工作責任。

編輯:楊嵐

關鍵詞:簡牘 研究 書法 簡牘學 簡牘書法學

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅