首頁>政協(xié)·協(xié)商>會議 會議

江蘇靖江政協(xié)紀(jì)念渡江戰(zhàn)役勝利70周年

人民政協(xié)網(wǎng)北京3月27日電(記者 江迪)江蘇省靖江市政協(xié)3月26日舉行《偉大的渡江:在靖江》座談會。今年是渡江戰(zhàn)役勝利70周年,1949年4月21日,中國人民解放軍第三野戰(zhàn)軍第十兵團(tuán)四個軍二十余萬人,從靖江飛渡長江,吹響了“打過長江去,解放全中國”的勝利號角。為了保證戰(zhàn)役的勝利,三十余萬靖江人民,全力支援大軍,關(guān)鍵的東線第一帆從靖江升起。

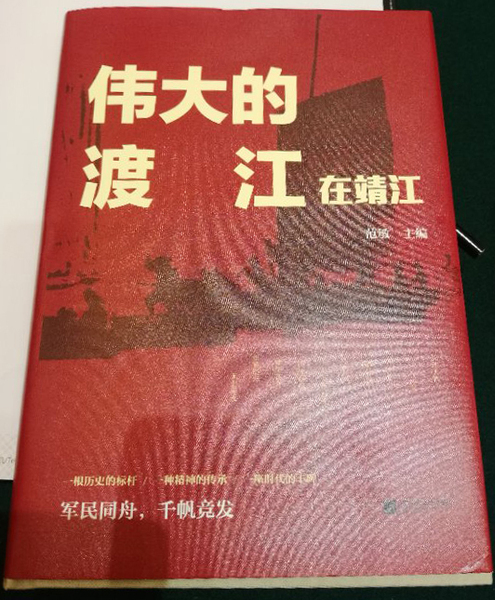

圖為《偉大的渡江:在靖江》座談會現(xiàn)場

為了記錄當(dāng)年靖江和靖江人民對渡江戰(zhàn)役所作的貢獻(xiàn),謳歌靖江人民在渡江戰(zhàn)役中展現(xiàn)的鍥而不舍、勇往直前的精神,中共靖江市委早在兩年多之前,就將編撰《偉大的渡江在靖江》交給了靖江市政協(xié)。從動議到成書,歷經(jīng)了兩年多時間。編寫組明確了“以史為主,文史并重”的編寫風(fēng)格,認(rèn)真聽取和積極采納了方方面面的意見建議,增刪修訂了8稿,完成書稿的寫作。

據(jù)悉,編寫組主要從三個方面認(rèn)真準(zhǔn)備素材,搶救“三親”史料。一是搜集資料。凡是跟渡江有關(guān)的資料、書籍,都千方百計(jì)搜集到手,并組織認(rèn)真閱讀,查閱、搜集文史資料500余萬字。二是實(shí)地走訪。通過電聯(lián)、函調(diào)等形式,挖掘采訪線索,尋訪仍然健在的相關(guān)親歷、親歷、親聞?wù)摺E鼙榫附?個鎮(zhèn)、1個街道、3個辦事處,采訪10多名老干部、老戰(zhàn)士、老船工,親耳聆聽他們的珍貴回憶,反復(fù)核對,掌握豐富的第一手資料,形成了約10萬字的采訪稿。三是外出采訪。先后到南京的渡江勝利紀(jì)念館、合肥的渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館、總前委參謀處舊址、蕪湖繁昌的“渡江第一船”等地搜集資料,得到了很多珍貴的照片、數(shù)據(jù)、資料等。

編輯:張佳琪

關(guān)鍵詞:靖江渡江戰(zhàn)役 政協(xié) 座談會

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅