首頁>黨派·聲音>統(tǒng)一戰(zhàn)線 統(tǒng)一戰(zhàn)線

新疆非遺傳承人群培訓(xùn)持續(xù)發(fā)力

【編者按】新疆擁有很多的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源,它們都是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分。就非遺項目而言,有許多可以開發(fā)利用、進(jìn)行生產(chǎn)性保護(hù),目前我區(qū)正在培訓(xùn)各類非遺傳承人群,在傳承中保護(hù)、在保護(hù)中傳承。近日,新疆大學(xué)蒙古族刺繡傳承人群普及培訓(xùn)班在新疆大學(xué)開班,此次培訓(xùn)是文化部、教育部共同部署實施的中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人培訓(xùn)計劃項目,由自治區(qū)文化廳、自治區(qū)教育廳主辦,新疆大學(xué)中國非遺傳承人群研培項目承辦,是新疆大學(xué)中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群培訓(xùn)項目的第三期。三期培訓(xùn)探索出了怎樣的培訓(xùn)之路?非遺文化如何能在傳承人手中、心中“活”起來?通過培訓(xùn)能否實現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧?今日,本報推出專題,與您一起分享有關(guān)非遺傳承的話題。

3月30日,文化部、教育部中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研培計劃新疆大學(xué)蒙古族刺繡培訓(xùn)班開班,這已是新疆大學(xué)針對非遺傳承人群舉行的第三期培訓(xùn)班了。一年多來,新疆非遺傳承人群培訓(xùn)持續(xù)發(fā)力,全面提高了非遺普通從業(yè)者,特別是中青年傳承人的文化素養(yǎng)、學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟能力。

4月4日,自治區(qū)文化廳非遺處處長王潔在接受記者采訪時說,令人振奮的是,近日國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了文化部、工信部和財政部《中國傳統(tǒng)工藝振興計劃》,從國家層面明確了振興傳統(tǒng)工藝的指導(dǎo)思想、工作原則和主要任務(wù),研培計劃首先選擇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中最具代表性的民族傳統(tǒng)工藝。恰逢其時,新疆非遺的保護(hù)和發(fā)展可謂迎來了最好的發(fā)展時期,就此而言,傳承人群培訓(xùn)計劃也是落實傳統(tǒng)工藝振興計劃的一項具體實踐,通過集中的、整建制的、成規(guī)模的培訓(xùn)傳承人群達(dá)到傳承文化、增加就業(yè)、提高收入、改善民生的目的。

據(jù)了解,2016年新疆非遺保護(hù)工作以“鞏固搶救保護(hù)成果,提高保護(hù)傳承水平”為目標(biāo),不斷完善保護(hù)工作機(jī)制,加大監(jiān)督檢查力度,夯實保護(hù)傳承基礎(chǔ),各項工作取得積極進(jìn)展。2017年,新疆將繼續(xù)深入推進(jìn)非遺工作,提高傳承活力,增強(qiáng)傳承后勁。同時,研究制定《新疆非遺傳承人群研培計劃》,結(jié)合自治區(qū)級代表性項目開展傳承人群培訓(xùn)。在保護(hù)傳承人方面,評估10位國家級代表性傳承人搶救性記錄成果,完成15位65歲以上國家級代表性傳承人搶救性記錄工作等。

“我們將繼續(xù)積極做好諸如此次非遺傳承人培訓(xùn)班的工作以及各項非遺保護(hù)工作,讓新疆非遺工作走進(jìn)新時代。”王潔說。

蒙古族刺繡于2008年被列入第二批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,此次研培計劃的目的在于通過組織非遺傳承人群的研修、培訓(xùn),幫助非遺傳承人群提高文化藝術(shù)素養(yǎng)、審美能力、創(chuàng)新能力。“這個培訓(xùn)班的重點(diǎn)是提高學(xué)員的技藝能力,在提高技藝能力的同時提高審美能力,要去思考怎樣把民族特有的藝術(shù)文化進(jìn)行推廣,發(fā)揮學(xué)員們的主觀能動性,讓他們切實感受到學(xué)習(xí)文化和技藝的重要性,作為一顆非遺的‘種子’,讓非遺文化傳播開來。”王潔說。

新疆大學(xué)針對此次蒙古族刺繡培訓(xùn)班聘請了多位歷史文化學(xué)者、民俗研究專家、文藝評論家、設(shè)計師、民間藝人以及國家級、自治區(qū)級傳承人為傳承人群授課。

新疆大學(xué)蒙古族刺繡培訓(xùn)首席專家策·巴圖教授認(rèn)為,蒙古族刺繡文化有著悠久的歷史,而且達(dá)到了很高的藝術(shù)境界,開設(shè)蒙古族刺繡培訓(xùn)班一方面能挖掘和保護(hù)、傳承這個珍貴的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),另一方面通過這個舉措開發(fā)蒙古族刺繡文化的市場價值,而且通過市場讓更多蒙古族刺繡藝術(shù)家和他們的學(xué)徒們脫貧致富,這也是非遺傳承的目的所在。

新疆大學(xué)非遺培訓(xùn)實踐基地高級講師蘇沙·托依拉:

這里是保護(hù)與傳承的孵化器

4月3日,新疆大學(xué)非遺培訓(xùn)實踐基地高級講師蘇沙·托依拉正在為培訓(xùn)班的學(xué)員講授新疆蒙古族刺繡圖案鑒賞及設(shè)計實踐,她用圖片展示和生動的語言向?qū)W員們介紹蒙古族刺繡圖案及相關(guān)的設(shè)計運(yùn)用。蘇沙是新疆大學(xué)的一名蒙古族教師,是清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院設(shè)計學(xué)專業(yè)在讀博士,她從小就喜歡蒙古族刺繡及服飾文化,對這方面的研究有著極大的興趣。

“藝術(shù)來源于生活,又高于生活。因地域、部落、服飾、生活環(huán)境等方面的區(qū)別,還有絲綢之路的歷史影響,新疆蒙古族刺繡相對于其他地區(qū)的蒙古族刺繡,略有差異。”蘇沙介紹。

蘇沙通過與學(xué)員們交流發(fā)現(xiàn),很多人都缺乏對蒙古族刺繡的了解,也有很多誤區(qū),一些學(xué)員會把蒙古族刺繡與其他民族的刺繡圖案相混淆。“蒙古族刺繡中的經(jīng)典圖案有自己的歷史淵源,使用不當(dāng),會弄巧成拙。”蘇沙說。

“因古代蒙古族的藝術(shù)載體大都是由有機(jī)物制成的,如毛織、氈子、服飾、皮質(zhì)等,很容易被風(fēng)化或被蟲蛀,因此,隨著時間流逝,很多蒙古族藝術(shù)品沒能被保存下來,尤其是刺繡物品保存下來的就更少了。再加上,以前人們不加以重視保護(hù),現(xiàn)在留存的記載文檔也很少。”蘇沙說。

蘇沙認(rèn)為此次培訓(xùn)是非常及時和必要的,不僅能讓傳承人和愛好者有機(jī)會進(jìn)行專業(yè)的學(xué)習(xí)和充分的交流,更為搶救非遺文化做了實質(zhì)性的推廣工作。在上課之前,蘇沙便詢問學(xué)員來參加此次培訓(xùn)的目的,大部分學(xué)員希望真正了解蒙古族刺繡圖案的設(shè)計,能更好地掌握蒙古族刺繡技藝,將所學(xué)知識運(yùn)用到生活當(dāng)中,通過自己的作品讓更多人了解非遺文化。“一些學(xué)員說,她們平時接受民族文化方面培訓(xùn),尤其是民族美術(shù)方面的教育機(jī)會非常少,對于民族圖案和設(shè)計都不知道從哪個渠道去了解信息,而現(xiàn)在,他們通過學(xué)習(xí)拓寬了視野,掌握了更加專業(yè)的刺繡技藝,能有這樣的培訓(xùn)機(jī)會,學(xué)員們都抱著一顆感恩的心認(rèn)真學(xué)習(xí),傳承非遺文化的責(zé)任感越發(fā)強(qiáng)烈。”蘇沙說。

在培訓(xùn)課上,蘇沙還向?qū)W員們分享了自己近年收集的蒙古族刺繡圖案以及一些刺繡方面的最新文創(chuàng)信息。蘇沙介紹,蒙古族刺繡是蒙古族工藝美術(shù)的一個種類,她還給學(xué)員們講解了更多刺繡在當(dāng)代設(shè)計當(dāng)中的應(yīng)用情況、今后的發(fā)展趨勢等,她希望學(xué)員們在此次培訓(xùn)中能有一些收獲,以后能在實踐中更好地傳承非遺文化。學(xué)員布日才次克:做一顆種子讓非遺文化傳播開來□本報記者薩日娜

“這是我第二次參加培訓(xùn)了,第一次的培訓(xùn)讓我收獲很多,也有很大啟發(fā),這是非常珍貴的學(xué)習(xí)機(jī)會。”3月30日,來自博湖縣本布圖鎮(zhèn)那音托勒蓋村的布日才次克對記者說。

當(dāng)日,新疆大學(xué)蒙古族刺繡培訓(xùn)班開班,來自巴音郭楞蒙古自治州、塔城地區(qū)的近60名學(xué)員將參加為期一個月的專業(yè)技能培訓(xùn)。此項培訓(xùn)是文化部、教育部聯(lián)合啟動的“中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修研習(xí)培訓(xùn)計劃”的一部分。在此之前,新疆大學(xué)分別承辦過花氈技藝傳承人群培訓(xùn)班以及維吾爾族刺繡傳承人群普及培訓(xùn)班。

布日才次克是本次新疆大學(xué)蒙古族刺繡培訓(xùn)班的學(xué)員,她還參加了2016年3月初至4月初的首期花氈技藝傳承人群培訓(xùn)班。“第一期是我和媽媽一起來參加的,通過那次的培訓(xùn)我的刺繡技藝提升不少,對我的幫助和啟迪非常大,所以這次我又報名參加了。”布日才次克說。

對她來說,收獲最大的不僅是刺繡技藝的提升,她的設(shè)計和創(chuàng)新理念以及對非遺文化的理解也有很大提升。“在第一期課程中,我們不再限于民族服飾和飾品,而是把非遺民族刺繡的技藝運(yùn)用在很多日常生活用品上,比如做一些裝飾品、文具盒、錢包以及書簽等,我覺得非常新穎也很有時代感,而這些生活化的作品更容易讓人們喜歡。”布日才次克說。

第一期培訓(xùn)結(jié)束回到家后,母親看到了她的成長,也更加肯定她的刺繡技藝,將自己的合作社交給布日才次克管理。現(xiàn)在布日才次克不僅獨(dú)自負(fù)責(zé)合作社的運(yùn)營,她還會經(jīng)常抽空去制作一些漂亮的毛氈書簽等手工藝品。“這都是我們第一期培訓(xùn)后老師給我們聯(lián)系的訂單,學(xué)員們都會做,訂多少我們就做多少,能通過這個平臺把我們的作品推向更廣闊的市場,這讓我非常自豪。”布日才次克說。

在此之前,布日才次克只知道要學(xué)習(xí)刺繡技藝,卻沒有設(shè)計和創(chuàng)新的理念,通過培訓(xùn),她覺得自己的視野變得更加開闊,于是她將培訓(xùn)中學(xué)到的刺繡技能發(fā)揮得淋漓盡致。她開始把自己平時穿的衣服或圍巾都繡上了學(xué)到的花紋和圖案,這讓周圍的人眼前一亮,很多人都有意向購買她刺繡的飾品。如今,她還有了自己設(shè)計制作民族服裝的意向。“等我把民族刺繡技藝和設(shè)計理念都學(xué)扎實了,我還要學(xué)習(xí)服裝的剪裁和制作,希望以后自己能親手設(shè)計、制作出漂亮的民族服飾。”布日才次克說。

新疆大學(xué)新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承推廣研究中心負(fù)責(zé)人王敏:

讓非遺文化成為現(xiàn)代生活的一部分

由新疆大學(xué)新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承推廣研究中心舉辦的三期非遺傳承人群培訓(xùn)班,培訓(xùn)效果如何?如何推動非遺技藝傳承工作實際開展?新疆高校在幫助傳承人群脫貧致富方面有何作用?4月4日,記者采訪了文學(xué)博士、碩士生導(dǎo)師、新疆大學(xué)新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承推廣研究中心負(fù)責(zé)人王敏,請她談?wù)劮沁z傳承培訓(xùn)帶來的變化和積累的經(jīng)驗。

學(xué)員收到各類展覽的邀請

“我的一位參加非遺博覽會的學(xué)生有感而言,最精美的發(fā)簪,是在美人的發(fā)間才有了它存在的意義;最精美的花氈,是在新娘的膝下、讀書人的案頭、普通人的家里才能實現(xiàn)它的文化使用價值。的確,新疆的非遺名錄眾多,我們需要爭取讓更多的自治區(qū)非遺名錄進(jìn)入國家級非遺名錄之列,對非遺研培開展而言,各界需要共同努力讓非遺融入現(xiàn)代生活,使非遺傳承實至名歸。”王敏說。

目前,新疆大學(xué)新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承推廣研究中心已經(jīng)承接了文化部、教育部中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研培計劃培訓(xùn)項目三期,重點(diǎn)圍繞新疆國家級非遺名錄傳統(tǒng)技藝和傳統(tǒng)美術(shù)中的“花氈”、“刺繡”開展培訓(xùn),效果很好,培訓(xùn)學(xué)員逾200人,包括維吾爾族、哈薩克族、蒙古族、柯爾克孜族、回族、漢族等各族學(xué)員,他們有的是傳承人,有的是該非遺項目的經(jīng)營者與愛好者,來自巴州、塔城、阿克蘇、喀什等各國家級非遺項目申報地。王敏介紹,三期培訓(xùn)符合研培計劃“整建制、成氛圍”的培訓(xùn)要求,學(xué)員們受訓(xùn)成果進(jìn)社區(qū)、進(jìn)公共展廳,多次參加新疆大學(xué)圖書館、新疆宏美術(shù)館、班的書店、深圳文博會、山東非遺文博會的展覽邀請,并接受培訓(xùn)公眾號“非遺巴扎”為之實現(xiàn)的線上技藝與產(chǎn)品宣傳、線下產(chǎn)品訂單服務(wù),廣受好評。

讓非遺在傳承人手中“活”起來

對于如何推動非遺技藝傳承工作實際開展,王敏介紹:首先,針對每一次的培訓(xùn)項目都會嚴(yán)格遵守非遺研培計劃要求的“強(qiáng)基礎(chǔ)、拓眼界、增學(xué)養(yǎng)”的基本原則,就不同培訓(xùn)項目的“培訓(xùn)定位”“培訓(xùn)宣傳”“培訓(xùn)成果的市場反饋”精心研究,制定不同的教學(xué)大綱與實訓(xùn)實施方案,針對不同民族不同非遺項目的民族民俗歷史文化研究聘請不同的首席專家問診把脈,幫助傳承人群提升自身技藝的文化自信。在培訓(xùn)過程中,新疆大學(xué)尊重民族文化多樣性,面對技藝掌握水平參差不一的多民族傳承人群,通過技藝水平摸底調(diào)查,對學(xué)員進(jìn)行分組培訓(xùn),課程內(nèi)容包括理論、實踐、體驗與策展三個模塊,根據(jù)傳承人的接受水平制定課程內(nèi)容。不僅如此,新疆大學(xué)圍繞不同培訓(xùn)項目,啟動了“技藝模特宣傳計劃”“非遺巴扎”新媒體同步推送、學(xué)員作品公共空間布展、傳統(tǒng)媒體深度報道、宣傳片與紀(jì)錄片的攝錄、作品外包裝設(shè)計等互動聯(lián)發(fā)的宣傳計劃,最大限度地做好宣傳聚焦。讓作品直面社會和市場,讓非遺“活”起來。“活”首先是讓非遺在傳承人的手中、心里“活起來”,通過講座、考察、交流、實踐使非遺在不失其本的基礎(chǔ)上更好地與時代銜接;通過研培讓衍生品“活起來”,讓傳統(tǒng)的刺繡、花氈等非遺技藝轉(zhuǎn)換成不同類型的生活用品,使傳承人群的技藝能夠成為地方名片。

授人以漁做到精準(zhǔn)扶貧

王敏認(rèn)為,就新疆大學(xué)特色重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)的實際情形而言,非遺研培計劃選擇以高校為實施主體恰恰充分發(fā)揮了高校科研服務(wù)社會的功能,以科研帶動教學(xué),服務(wù)社會,以非遺項目的具體子項為抓手,達(dá)到非遺走進(jìn)高校、走進(jìn)社區(qū)、活態(tài)傳承的目的。結(jié)合新疆的文化發(fā)展語境來看,如何依托非遺保護(hù)工程,促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)品的開發(fā)與推廣,結(jié)合文化旅游與文化服務(wù),帶動新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),恰恰是我們所需要的。授人以魚不如授人以漁,培訓(xùn)也是一種精準(zhǔn)扶貧,讓學(xué)員掌握一項能夠致富的手藝,才能靠自己養(yǎng)活自己。新疆大學(xué)非遺研培項目提出以小組為單位分工協(xié)作的培訓(xùn)方案,就是希望學(xué)員們回家之后,可以自由結(jié)合,聯(lián)合作業(yè),形成工作坊,形成產(chǎn)業(yè)鏈,借助新媒體、電商推廣他們手中的產(chǎn)品,同時完成銷售目的,達(dá)到宣傳效果。這是一件惠民的好事,不僅可以給學(xué)員們帶來經(jīng)濟(jì)利益,還能激活新疆傳統(tǒng)手工技藝的產(chǎn)業(yè)鏈,促使“精準(zhǔn)扶貧”落到實處。

創(chuàng)新思路打造“非遺品牌”

王敏說,新疆擁有太多的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源,它們都是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分。就非遺項目而言,它有十大門類,花氈、刺繡技藝屬于非遺十大門類中傳統(tǒng)技藝、傳統(tǒng)美術(shù)中的一部分,新疆許多可以開發(fā)利用、進(jìn)行生產(chǎn)性保護(hù)的文化資源還未啟動,它們有的仍然躺在古舊的書籍里,有的還陳列在博物館的櫥窗里。新疆優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承與發(fā)展需要在保護(hù)與尊重的前提下,結(jié)合文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開展,需要依托國家非遺項目的支持,對新疆優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化資源進(jìn)行創(chuàng)意開發(fā)、品牌規(guī)劃,將它們從歷史書籍中、博物館中拿出來,促使其走向當(dāng)代社會、走進(jìn)現(xiàn)代都市生活,在老百姓喜聞樂見的“衣食住行”生活方式中流行起來,并因此而再度繁榮起來。相信在不久的將來,在各界的共同努力下,新疆也可以發(fā)展出家喻戶曉的“非遺品牌”,作為新疆發(fā)展致富的創(chuàng)新思路,引導(dǎo)新疆普通手工藝從業(yè)者創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新,涌現(xiàn)更多的文化名片,共同宣傳新疆的風(fēng)土人情。

編輯:李晨陽

關(guān)鍵詞:新疆 非遺 傳承 培訓(xùn) 刺繡

墨西哥集中銷毀毒品 現(xiàn)場火光熊熊

墨西哥集中銷毀毒品 現(xiàn)場火光熊熊 日本新燃岳火山再度噴發(fā) 濃煙高達(dá)3200米

日本新燃岳火山再度噴發(fā) 濃煙高達(dá)3200米 遼寧盤錦斑海豹洄游棲息 滿身泥濘一臉萌相

遼寧盤錦斑海豹洄游棲息 滿身泥濘一臉萌相 波音第9999架737飛機(jī)完成交付并飛往中國

波音第9999架737飛機(jī)完成交付并飛往中國 索馬里首都發(fā)生汽車炸彈襲擊至少5人死亡

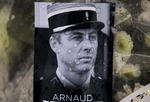

索馬里首都發(fā)生汽車炸彈襲擊至少5人死亡 恐襲中自愿替換人質(zhì) 法國警察重傷殉職

恐襲中自愿替換人質(zhì) 法國警察重傷殉職 南京雞鳴古剎櫻花盛開 人山人海

南京雞鳴古剎櫻花盛開 人山人海 “古埃及寶藏展”登陸羅馬尼亞

“古埃及寶藏展”登陸羅馬尼亞

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅