首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

故宮專家:文物該怎樣修舊如舊

紀錄片《我在故宮修文物》揭開了千百年文物為何能完整保存的秘訣紀錄片《我在故宮修文物》揭開了千百年文物為何能完整保存的秘訣

故宮博物院副院長宋紀蓉

故宮博物院副院長宋紀蓉 紀錄片《我在故宮修文物》揭開了千百年文物為何能完整保存的秘訣

紀錄片《我在故宮修文物》揭開了千百年文物為何能完整保存的秘訣

宋代張擇端的《清明上河圖》、唐代韓滉的《五牛圖》軸等,這些流傳千百年的畫作,為何還能保存下來?除了源于一代代修復師的精心呵護,也源于科技進步讓文物得到更科學的修復與保護。目前現代科學技術與傳統文物修復技術如何完美結合?國內文物修復人才現狀如何? 故宮博物院副院長宋紀蓉日前在深圳舉行了“故宮講壇·走進深圳”講座后,接受本報《文化廣場》記者專訪,逐一揭秘。

傳承匠人精神

宋紀蓉現任故宮博物院副院長、故宮博物院學術委員會副主任,《故宮博物院院刊》主編、《紫禁城》編委會委員,兼任故宮學院院長、故宮研究院常務副院長。她談道,古人總結,紙壽千年,絹壽八百。意思是紙能保存千年,絹畫能保存八百年,之后就要降解了,用物理學原理來說,原因是世界都是由物質組成,書畫、象牙是有機質的文物,瓷器、金銀器是無機質的文物,而這種有機物和無機物最終都將會降解成元素。

而故宮藏有1807558件(套)文物,其中不乏受國家重點保護的文物中的精品,如宋張擇端《清明上河圖》、唐韓滉《五牛圖》軸等,這些千百年文物為何得以完整展示于觀眾面前?去年,一部《我在故宮修文物》紀錄片為我們揭開了其秘訣,宋紀蓉談到,故宮仍保留著許多中國古代的傳統手工技藝,得天獨厚的傳統文物修復技藝與現代科學技術完美結合,這種“中西醫”結合的修復方式,讓文物更好地“延年益壽”。

宋紀蓉向記者介紹,故宮內保存的傳統文物修復技藝,包括古書畫裝裱修復、青銅器的修復與復制、古書畫的臨摹復制、木器類文物的修復復制、紡織品類文物修復、漆器類文物修復、百寶鑲嵌類文物修復、古鐘表文物修復、文物囊匣的制作與修復以及古陶瓷的修復技術等。這些不只是技藝,更是非物質文化遺產。

在《我在故宮修文物》中,年輕人們不受社會浮躁影響,他們的生活和工作都非常規律,早上到故宮刷卡上班修文物,中午吃飯,下午坐在那里繼續修,他們沉得下心來,“如果沒有這種‘匠人精神’,他們五年也學不好技術,而‘匠人精神’是誰傳給他們的?是他們的師傅傳給他們。年輕人進故宮跟著師傅學習,他們看到自己的師傅就是如此,天天刷卡上班,坐在故宮里修文物,這就一代人一代人耳濡目染傳承下來。所以‘匠人精神’關系到一種氛圍,必須要有這種氛圍,紅墻就保護了這種氛圍。因為文物不能拿出去,在故宮里,進了院子里打了卡就不能亂跑了。”

宋紀蓉舉例說,在故宮的鐘表館里,擺出了百余件鐘表,幾乎每一件都被修復過,其中包含著王津、亓昊楠等四、五代鐘表修復師的心血。牌匾在故宮里也很多,幾乎每塊牌匾都被修復過。

中西結合讓文物延年益壽

目前,北京故宮博物院文保科技部除了加大力度保護故宮特有的傳統修復工藝,同時,也在不斷將自然科學的新成果引入現有的傳統工藝技術之中,運用多種現代科學技術手段為傳統文物修復技術提供技術支持,這種“中西醫”結合,讓文物更好地“延年益壽”

宋紀蓉告訴記者,傳統的文物修復技藝是用肉眼看,然后通過經驗的積累進行修補,但是在這個過程中很可能造成修復性破壞,而現在科技進步,有很多先進的科學科技可以為我所用,讓傳統與科技結合,“我們購買了許多設備,如通用型文物CT系統、激光共聚焦顯微鏡、紫外-可見近紅外分光光度計、三維視頻顯微鏡等。通過設備對文物材料進行認知,我們可以看到肉眼看不到的東西,以防傳統經驗帶來的誤差,在修文物之前,我們根據對文物的檢測結果。制定嚴謹科學的修復方案,最終實施文物手術。比如說三維視頻顯微鏡,我常將它比作聽診器,通過它,我們可以看到文物修復前的狀態,修復過程中的狀態以及修復完成后的狀態。”

宋紀蓉也通過一系列實例,向記者介紹傳統修復技藝如何與現代科技結合。“清同治石青紗繡八團云金龍單褂,我們把它從庫房取出來時,通過肉眼,可以看到它表面的霉菌、霉斑很多,時間久了這些霉菌、霉斑就會破壞服裝植物纖維,還可能把霉菌傳染給其他文物。因此,這些霉菌一定要被清洗干凈。在進行清洗之前,我們先用三維視頻顯微鏡檢測一下霉斑的種類及分布,再制定清潔霉斑的計劃,在清潔的過程中,有時肉眼已經看不到霉斑了,但是通過三維視頻顯微鏡,我們還是可以發現,霉斑并未被清除干凈。”

再比如河南考古出土的一件青銅器,完全是碎的,當地沒法修復,送到故宮博物院里來,我們先用X光照相技術,發現底部有銘文。經過幾千年的銹蝕,這些銘文用肉眼無法看到,“有銘文就要特別謹慎,絕對不能傷害任何銘文,而且銘文的出現,對定義這件青銅器的歷史價值有著重要意義。我們利用計算機提供的數據,建立修復方案,進行比對修復,修復出來的整器極其精美。”

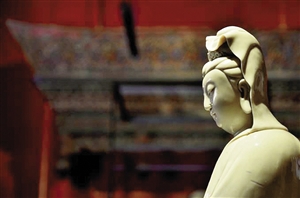

又比如木雕彩繪觀音菩薩立像,是在《我在故宮修文物》紀錄片里出現過的,現在放在慈寧宮展覽,“在進行修復之前,我們通過x光檢測分析,發現里面有很多鐵釘,這說明以前這個木雕被修復過,所以這個木雕的修復要很謹慎,如果力一用大,里面鐵釘就有可能散掉,因此所有有鐵釘的地方都不能動。”

建立文物病歷檔案

故宮的文物,除了要精心修復外,修復完成后“保健醫學”同樣重要,簡單來說就是監測與保護文物。據宋紀蓉介紹,2011年12月,故宮博物院成立了“世界文化遺產監測中心”,主要從文物建筑監測、館藏文物監測、室外陳列監測、環境質量監測、基礎設施監測、安全防雷監測、觀眾動態監測、植物動物監測、監測信息化平臺建設和監測成果研究,通過這十個方面的數據,對故宮的不可移動、可移動文物進行全方位監測。

為了保護文物,也會運用一些現代科技,比如減隔震裝置的研發,宋紀蓉談到,北京屬于地震帶,如果因為地震而破壞文物則特別可惜,所以研究小組通過對減隔震防護裝置進行了大量的理論分析和數值模擬研究,設計出了具有良好的隔震效果(減震效率可達90%)的減隔震防護裝置來緩沖地震波。宋紀蓉透露,對于文物庫房的展柜,柜子可以緩沖掉地震波;對于展廳里的佛像,每一尊佛像下都有隔震臺。

建立文物病歷檔案,累積研究數據也是文物修復保護中非常重要的一環。宋紀蓉介紹,從前,文物進入故宮文保科技部修復,只附帶修復單,記載文物號、傷況、文物名稱、送修人、需要修復部位幾項簡單的信息。但是現在修復過的文物,在百年以后也許還會出現問題,后人還要重修。因此,我們要給后人留下修復檔案,讓他們知道如何修,這些檔案有助于后代專家了解文物的“病史”。

文物修復人才奇缺

我國文物修復的人才現狀如何?宋紀蓉用“奇缺”二字來形容,她認為人才奇缺的原因有兩個,其一是高校的培養與實際操作不接軌,文物保護這個專業,盡管在考古學方向有文物保護的內容,但是學校培養出的學生實際動手少,因此真正做起來也比較困難;其二,以前博物館在文物修復這方面投入得少,雖然現在各個博物館已經開始重視這個問題,但是學校畢業生到了博物館,必須用五年、十年跟著老師學傳統技術,動手能力才能培養出來,他們才能夠獨當一面,人才的培養是需要時間的。從全國范圍來講,文物修復人才還缺得很,還要加大力度。

宋紀蓉談到故宮文物醫院的年輕修復師,“我們招進來的徒弟都是有基本功的,有書法修復、古書畫臨摹,來自中央美院國畫系;比如木器家具修復、寶玉石鑲嵌,來自中央美院雕塑系。他們都有基本功,只要跟著師傅學五年、十年的傳統技藝,也就是非物質文化遺產,就可以獨當一面了。”宋紀蓉說,一直以來,故宮都以《故宮》《故宮100》《我在故宮修文物》等影像形式推廣故宮文化,這些影像讓年輕人對傳統文化保護和再發展產生興趣,投身于文物修復當中。

(深圳商報記者 杜翔翔 實習生 李思琦)

編輯:邢賀揚

關鍵詞:故宮專家 文物 修舊如舊

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅