首頁>人物·生活>悅·生活悅·生活

黃桂樞:考古,是我看茶的第三只眼

“提到茗字的源起,現(xiàn)場黃老先生是專家。”在南京舉辦的一次普洱茶研討會上,復(fù)旦大學(xué)教授錢文忠的一句介紹,讓與會者注意到在座的一位頭發(fā)花白的老人。

黃桂樞

面色紅潤的老人緩緩站起、侃侃而談:“這個茗字我考察過,古漢語讀四聲(同命音),這是西南少數(shù)民族語言。作為古代濮人后裔的佤族、布朗族對于生茶、酸茶的發(fā)音是mian(入聲),即是歷史的印證……”

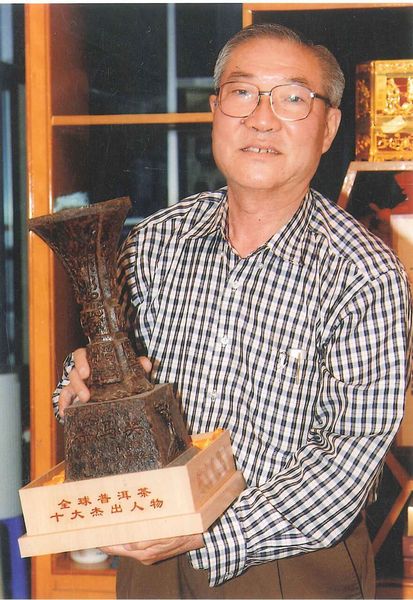

這位老先生,就是云南省普洱市文物管理所原所長、(云南)普洱茶文化研究會常務(wù)副會長黃桂樞。現(xiàn)年82歲的他上過郵票,是首屆“全球普洱茶十大杰出人物”之一,更是最早向政府提議將“思茅地區(qū)”更名為“普洱市”、最早提出“普洱茶文化”概念的人……

30年坐熱冷板凳

很多業(yè)界茶人知道黃桂樞這個名字,先是因為他的書———《普洱茶文化》,早在2003年就在臺灣出版了此書,今年在大陸再版。

書中洋洋灑灑的35萬字,為許多讀者第一次勾勒出了普洱茶的完整模樣。“一位北京大學(xué)的教授看完書第一時間給我打電話,說之前對普洱茶的了解一直是在云里霧里,這次才知道普洱茶這頭‘大象’,到底頭在哪兒,尾巴在哪兒,清清楚楚。”讀者這樣的反饋,讓黃老很是欣慰。

一本專業(yè)書籍,交代一下歷史背景是常規(guī)。聊聊明清,說說宋元,談?wù)劃h唐……黃桂樞的這本書,一開篇就穿透了人類歷史:第三紀(jì)漸新世,距現(xiàn)在已有3540萬年前,我們就要從那時的景谷寬葉木蘭(新種)化石說起……

讀此書相熟的朋友,都會想到黃桂樞的那口頭禪:“因為我是搞文物考古的!”

茶馬古道上,一個個印在石頭上的馬蹄窩,深深淺淺,當(dāng)多數(shù)茶人將目光掠過這個場景時,黃桂樞卻蹲下來,掏出隨身的皮尺,細(xì)細(xì)地測量,然后自言自語:“差不多兩厘米。”

在他眼里,古茶樹是文物,茶馬古道是文物,具有文化價值、上貢給皇帝的普洱茶是文物,茶莊茶號遺址是文物,具有歷史和藝術(shù)價值的茶杯、茶壺、茶碗、茶鍋、茶灶、茶碾、茶椅是文物,與茶有關(guān)的碑刻、詩詞、楹聯(lián)、書法、繪畫是文物,另外還有茶馬山歌、趕馬調(diào)、采茶曲也是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。“這些單獨(dú)看是一個個文物,研究多了你會發(fā)現(xiàn),這是文化!”所以,黃桂樞認(rèn)真梳理撰寫的《普洱茶文化》,23章,90多節(jié),30多萬字,積累的是他30多年的血汗,包含的亦是普洱茶文化的方方面面。

“普洱茶文化是考古學(xué)的交叉學(xué)科、邊緣學(xué)科。過去很少有人研究這個。我們云南省考古界的一位領(lǐng)導(dǎo)說,研究普洱茶文化,堅持下去很難,因為要懂的不是一門學(xué)科,歷史學(xué)、民族學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、植物學(xué)、考古學(xué)要懂,還要了解宗教學(xué)、醫(yī)學(xué)、民俗學(xué)、方志學(xué)。這好比打井鉆礦石一樣,能鉆到礦石嗎,不一定,方向?qū)α诉€得看你鉆得多深。”

這口井,黃桂樞打通了。“普洱茶文化就像珍珠散落在大地,一顆一顆,我來撿,撿了30多年,串珠成串,閃閃發(fā)光,所以才有了這樣的關(guān)注。現(xiàn)在,《普洱茶文化》已成為‘云南文庫·學(xué)術(shù)名家文叢’中的一本,也是這總共100本一套的書中唯一是以茶為主題入選的一本!”

西雙版納茶學(xué)會秘書長曾經(jīng)開玩笑地說:“黃大師,我們研究普洱茶一輩子,把人搞憨了,你怎么研究普洱茶文化,一炮就打響啦?”

“我有第三只眼!”

“哪一只?”

“文物考古這一只!”黃桂樞笑答。

少老不離茶

對于普洱茶文化的了解,不是一天形成,是點點滴滴的積淀。

“我從小就在家中喝過普洱茶,后來愛飲茶、喜歡茶,為了做研究,茶鄉(xiāng)的各個角落、村寨,我都跑遍了。”就連那條茶馬古道,黃桂樞也不知用雙腳丈量過多少次。

“第一次走是剛參加工作的時候。那時交通不便,我從家鄉(xiāng)墨江沿著茶馬古道步行到普洱,走了整整5天。”后來幾次來回,茶馬古道,也由原來的交通必經(jīng)之地,到如今的國家級文物,在黃桂樞心中有了更重的分量。

在黃桂樞眼里,茶是親切的。他曾下鄉(xiāng)到景谷黃草壩困莊,看見過山區(qū)民間婦女揉茶,對所飲之茶有了感性認(rèn)識;青年時期,他曾住在一個生產(chǎn)傳統(tǒng)普洱茶的景谷縣茶廠旁邊,每天上下班經(jīng)過茶廠聞茶香,人們壓制沱茶、磚茶,成了他生活中最熟悉的場景,對普洱茶制作了解更為深入;中年時期,他當(dāng)“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”農(nóng)村工作隊員時,就在景谷縣彝族茶鄉(xiāng)勐麻小海駐扎過一年,與彝族農(nóng)民社員同吃同住同勞動,同上茶山同采茶,茶鄉(xiāng)為他留下了美好的印象;20世紀(jì)80年代初,他下鄉(xiāng)考察過景谷紀(jì)家村清末民初茶人紀(jì)襄廷墓碑,上山采訪過小景谷苦竹山古茶樹及主人的故事;1984年,他被調(diào)到思茅地區(qū)文化局籌建地區(qū)文物管理所時,與茶文化的接觸更多了。

現(xiàn)如今,“卯亥三喝普洱茶”是黃桂樞雷打不動的習(xí)慣。“在天亮之后的卯時和晚間的亥時,我都會喝三次普洱茶,這就是我安樂促養(yǎng)生的普洱茶文化情結(jié)。”黃桂樞說。

23年前的那一天

1993年4月4日,當(dāng)20余輛小轎車,載著遠(yuǎn)道而來的181位中外專家學(xué)者,沿著思茅地區(qū)(當(dāng)時未更名為普洱)繞城一圈時,著實震撼當(dāng)時略顯閉塞的山區(qū),也成為載入當(dāng)?shù)夭枞~史冊的一件大事。

這一天,中國普洱茶國際學(xué)術(shù)研討會暨中國古茶樹遺產(chǎn)保護(hù)研討會和首屆中國普洱茶葉節(jié)隆重開幕,這是該地區(qū)的盛典,也是普洱茶的盛會。時任大會組委會秘書長的黃桂樞,參與提議、組織,正是幕后功臣。

活動的源起,也是黃桂樞的一篇論文——《云南普洱茶史與茶文化略考》。這篇一萬多字的論文首度提出了“普洱茶文化”概念,并發(fā)表在中國《農(nóng)業(yè)考古》1992年第2期上。

“沒想到香港《中國茶文化》、臺灣《紫玉金砂》雜志全文轉(zhuǎn)載了我的這篇論文,而且在日韓、美國以及東南亞一些國家和地區(qū)也引起了國際上的關(guān)注。”這樣意料之外的收獲,令黃桂樞萌生了在思茅地區(qū)辦國際性茶葉研討會的想法。這樣的茶葉盛會,不僅之前沒辦過,其他行業(yè)的國際性研討在這里也少之又少。然而,這樣開拓性的創(chuàng)舉,不僅打響了,而且成功了。

“我們邀請了來自美國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、韓國、日本等國家的學(xué)者,與我們中國的學(xué)者們一起,舉辦了8天的研討和交流活動。”黃桂樞笑著說,單是翻譯組就有7名成員。

10多年后,黃桂樞再一次碰到其中的一位參與嘉賓時,那位朋友還饒有興味地回憶起這件往事,“他說當(dāng)時的開幕式,舉辦得像奧運(yùn)會一樣,入場還要舉國名或地區(qū)牌呢。”黃桂樞笑著說。

大會上,黃桂樞提交的論文《論云南瀾滄邦崴古茶樹的發(fā)現(xiàn)考察論證及其文物價值與世界原產(chǎn)地問題》,得到了與會者的支持和海內(nèi)外媒體報道。國家郵電部還以此論文作為依據(jù),發(fā)行了《茶》郵票一套四枚,“瀾滄邦崴古茶樹”因此上了郵票。“我們扎扎實實做研討,談觀點,最后由我主編集結(jié)成書,出版了———《中國普洱茶文化研究》學(xué)術(shù)論文集。”

普洱茶的國際學(xué)術(shù)研討會也由此開篇,黃桂樞繼續(xù)受命組委會副秘書長一職,看著當(dāng)?shù)氐牟栉幕顺毕破鹨徊ㄓ忠徊ā?/p>

普洱是世界茶源

2013年5月,在世界32個國家和地區(qū)的600多名中外嘉賓的共同見證下,國際茶業(yè)委員會將“世界茶源”稱號授予了普洱市,正式明確普洱才是“世界茶源”。談起這件事,黃桂樞的臉上仍然帶有自豪的神情。

“茶葉原產(chǎn)地到底是在中國,還是在印度,這是在國際學(xué)術(shù)界爭論了一個多世紀(jì)的大問題。中國當(dāng)代茶圣吳覺農(nóng)老先生等一代茶人,曾為此論證做過非常積極的貢獻(xiàn),并且得出來茶葉原產(chǎn)地在中國云南的結(jié)論,但在國際上仍有存疑。這次稱號的授予,則至此讓這個爭論了一個多世紀(jì)的問題而塵埃落定。”

在授牌稱號確定前,還有一段小插曲。當(dāng)初組委會設(shè)想,“世界茶源”的授牌由國際茶業(yè)委員會頒發(fā),需要請該委員會主席諾曼·凱利博士親自簽字,但他提出必須要有足夠的理由和根據(jù)拿給他看,他才會簽字。這讓組委會一時犯了難。此時,黃桂樞被請出了山。

“我連夜寫了一篇文章,在第二天下午交給組委會,他們翻譯后發(fā)往英國。5月25日授牌儀式,諾曼·凱利博士簽了字!”黃桂樞笑著說,不敢說自己的理由和根據(jù)材料起到關(guān)鍵作用,但他很高興自己能為此貢獻(xiàn)力量,為普洱爭光,為云南爭光,為中國爭光!

現(xiàn)如今,黃桂樞依然為普洱茶文化奔忙著,到亞洲、非洲、美洲、澳洲做文化交流和演講。“我與茶結(jié)緣一生,也愿發(fā)揮余熱,將茶文化傳播得更廣更遠(yuǎn)。”

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:黃桂樞 考古 看茶 茗 普洱茶文化