首頁>書畫·現場>訊息訊息

雙年展何以紛至沓來

僅僅相隔兩天,兩個雙年展在北京和上海分別開幕。而在中國,乃至全球各地,更多雙/三年展正在發生。伴隨著雙年展的迅猛發展,人們也不斷對于其制度和現狀提出問題,同質化、商業化、學術化與大眾化、全球化與本地化……以及,也許是最根本的,為什么需要這么多雙年展呢?本期將對此進行探討。

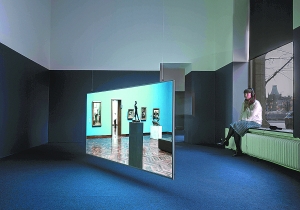

第11屆上海雙年展上展出的牟森+MSG的作品《存在巨鏈——行星三部曲》

第11屆上海雙年展上展出的牟森+MSG的作品《存在巨鏈——行星三部曲》

第11屆上海雙年展上展出的譚麗薩作品《海浪》

第11屆上海雙年展上展出的譚麗薩作品《海浪》

女舞者赤裸著雙腳,充滿耐心地清掃著地上一堆谷物,仿佛是在地上書寫,掃帚掠過之處,圈畫出一片充滿禪意的小宇宙。不遠處,是一張長條桌,每逢月圓之夜,科學界、商界、藝術界、哲學界精英在此會聚,就如同曾經的“伯明翰月亮協會”,點亮人類探求奧秘的好奇心。

這是2016年11月11日在上海當代藝術博物館開幕的第11屆上海雙年展現場。本屆雙年展主題為“何不再問?正辯,反辯,故事”,來自印度的主策展團隊Raqs媒體小組,試圖通過92位/組藝術家的作品,喚起人們對于世界和自身的更多疑問。

11月9日,第三屆CAFAM雙年展在北京中央美院美術館正式開幕。美術館大門外搭建的腳手架應和了“空間生長”的主題概念,觀眾可以掃描腳手架上的二維碼在線體驗這項頗具實驗性的展覽。本屆CAFAM雙年展對于雙年展體制本身進行反思,探討展覽民主化的方式,因此撤銷了傳統雙年展核心的“策展人”角色,改由通過“空間協商”的方式,將藝術家探討生命、兒童成長、消費社會等問題的作品,搬到相應的公共空間——醫院、學校、商場。

僅僅相隔兩天,兩個雙年展在北京和上海分別開幕。而在中國,乃至全球各地,更多雙/三年展正在發生。在黃河與沙漠之間,首屆銀川雙年展正在年輕的銀川當代美術館舉行;在西湖之畔,以杭州地緣特色為基礎的纖維藝術三年展在浙江美術館持續;以“當下檔案。未來系譜:雙年展新語”為主題的臺北雙年展反思美術館的地位和角色;以“鏡子地圖集”為主題的新加坡雙年展則著眼于亞洲地域的民眾所共享的復雜社會、政治、地理和歷史關系;在韓國,光州雙年展、釜山雙年展和首爾媒體雙年展于9月初同時開幕;在日本,三年一度的瀨戶內國際藝術節剛剛落幕,茨城縣北藝術祭和埼玉三年展也正試圖通過藝術的力量重新激發當地城市活力;威尼斯建筑雙年展依然在持續,在這里,觀眾可以看到建筑師沖向一個又一個“前線”,試圖用空間營造去應對所有災難;在巴西政局翻云覆雨之際,圣保羅雙年展的參展藝術家也以各自方式回應主題“不穩定的現實”;在土耳其,第三屆伊斯坦布爾設計雙年展開始反思設計對于弱勢群體的忽視;在加拿大,蒙特利爾雙年展試圖利用讓·熱內的《陽臺》作為楔子,打開一個革命和反革命、現實和虛幻的爭論空間。甚至在百慕大三角洲,也有一個雙年展正在舉行,第12屆百慕大雙年展以“這是關于現在:當下的記憶”為主題,探討全球交流時代的信息、物質和時間的超飽和狀態。

“雙/三年展是過去20年來發展速度最快的一種形式,也是決定當代藝術形式、趨勢的重要力量。”國際雙年展協會主席、上海喜瑪拉雅美術館館長李龍雨在接受《東方早報·藝術評論》專訪時表示,“全世界目前有280個雙/三年展。中國是擁有雙/三年展數量最多的國家,有13個,接下去是韓國,11個,日本有10個。這三個國家加在一起是34個,全部是在1990年代以后誕生的。”

德國藝術史學家漢斯·貝爾廷(Hans Belting)參與編輯的《全球當代與新藝術世界的崛起》收錄了“全球雙/三年展”的發展列表,清晰顯示出過去20年間周期性展覽的井噴狀態。然而,鑒于雙/三年展的發展過于迅猛,全球的雙/三年展不斷地誕生與消亡,也許任何一則報告都無法做到完整即時的呈現。

伴隨著雙年展的迅猛發展,人們也不斷對于其制度和現狀提出問題,同質化、商業化、學術化與大眾化、全球化與本地化……以及,也許是最根本的,我們需要這么多雙年展嗎?

也許,通過對國際雙年展的歷史背景進行考察,加上雙年展相關人士的意見,有助于我們對身邊的雙年展有更深入的認識和理解。事實上,當下雙年展所面臨的諸種問題,與當代藝術,乃至當今時代,都具有一定程度的共通性。

全球與本地

雙年展的濫觴和全球化的進程休戚相關,雙年展的發展也見證了當代藝術全球化的發展過程。與此同時,每一個雙年展的誕生,也歸因于其主辦國家、城市的意愿。

例如,1895年的首屆威尼斯雙年展,而今被視為雙年展的先驅,其誕生差不多與現代奧林匹克運動會、世界博覽會是同一個時期,其理念也與后兩者相近,即展現參與國家的文化藝術實力。與此同時,威尼斯雙年展的創立,也體現了意大利當時試圖超越法國在藝術領域執掌發言權的野心。而在水城的此項展覽,也繼承體現了威尼斯人一貫的務實的生意態度。卡塞爾文獻展創立于1955年,體現了德國重建的文化雄心,與此同時,誕生于冷戰時期的文獻展,不可避免地有一種獨特的政治嗅覺。1973年誕生的悉尼雙年展,有史以來第一次將藝術重心移出歐美地區,匯集了亞太地區10多個國家的30多位藝術家的創作。1984年誕生的哈瓦那雙年展,由共產主義背景的古巴政府籌辦,是第一個旨在呈現第三世界藝術家作品的雙年展。

1990年代,雙年展這種形式更是在全球各地生根發芽,不斷有新的藝術中心開花結果。光州被稱為“韓國民主殿堂”,光州雙年展的國際化姿態也體現了韓國現代化發展的勃勃生機;巴勒斯坦的Riwaq雙年展則是為了針對占領和孤立的政治環境進行國際對話;而在美國,普洛斯佩克特雙年展(Prospect)的誕生則是緣于新奧爾良州在颶風造成災難之后迫切需要一系列帶來希望的城市重建項目。

“一個雙年展的成敗,它本身的基因非常重要。”李龍雨據此對《東方早報·藝術評論》總結道。

在這種背景之下,也許我們也可以試著看看當下正在舉行的幾個國內雙年展的情況。

上海雙年展是中國歷史最悠久的雙年展,上海的歷史代表了中國和世界的交匯,上海雙年展的歷史也代表了中國進入以雙年展為標志的藝術國際秩序的過程。“上海雙年展一定會關聯到它不可避免的歷史背景,就是中國和世界的關系。也就是因為中國和世界的相互關系創造了上海,也創造了延續了11屆的上海雙年展。”在上海當代藝術博物館學術委員會輪值主席馮原看來,“中國要走向世界,讓世界進入中國,這兩個傾向實際上就創造了上海它的具體使命。”因此,上海雙年展必須要面對的問題,必須是中國的問題,也必須是世界的問題。

浙江是紡織業大省,杭州是絲綢之府,杭州纖維藝術三年展的初衷是希望在杭州創立一個具有杭州地緣特色的當代藝術展,一個屬于杭州的展覽。對于杭州纖維藝術三年展藝術總監、中國美術學院纖維藝術系主任施慧來說,舉辦三年展的另一個契機是上世紀80年代保加利亞藝術家萬曼(Varbanov)在杭州現在的中國美術學院創立了壁掛研究所,也將國際纖維藝術的最新發展介紹進來,并引領了中國當代纖維藝術的發展。

基于歷史地理的年輪,銀川結合了中原文化、河套文化、絲路文化、西夏文化、伊斯蘭文化等多種文化的激蕩融合。去年8月開館的銀川當代美術館是首個定位于中國和伊斯蘭藝術的展示與收藏的美術館。銀川雙年展的歷史使命也由此展開,首屆銀川雙年展的參展藝術家大部分均來自于中東、南亞和東南亞地區,策展人伯斯·克里什阿姆特瑞(Bose Krishnamachari)也將印度的古老智慧融入了展覽,讓觀眾體味到“南南聯合”所迸發的火花。

“我們非常了解紐約、倫敦、卡塞爾、威尼斯的展覽,誰是策展人,誰是藝術家,但是我們對于東南亞地區的展覽并不了解。”9月在上海舉行的國際雙年展協會論壇上,新加坡雙年展總監陳文輝舉例說明了全球藝術界的非對稱性關系,“比如說,吉隆坡,離新加坡30分鐘車程不到,如果要游泳,也能游到印尼。我們離得那么近,卻不了解彼此的藝術實踐。我們做達喀爾藝術峰會的時候,有策展人跟我說,孟買到達喀爾,坐飛機的話,成本居然高過了孟買飛到巴黎。”

對于很多國家和城市來說,雙年展也是在把持藝術霸權的歐美區域之外,建構新平臺的方式。因此,雙年展制度不但顯著影響著當代藝術的發展進行,也為各區域提供了另一種本地藝術史的書寫結構。

雙年展的迅猛發展,體現了各個國家城市積極參與當代藝術全球對話的姿態,與此同時,同質化的問題也隨之而來。

“有些明星藝術家到處跑雙年展,這種現象很突出。”中央美院美術館館長王璜生分析了同質化問題背后的因素,雙年展發展迅猛,與此同時,“無論是藝術家還是策展人,資源就這么多”,“因此有的雙年展可能就不從主題出發,而是從藝術家,從作品出發,產生了很多問題。”

實際上,同質化的問題,不僅是雙年展的問題,同樣也是城市的問題。鮑里斯·格羅伊斯(Boris Groys)在2002年圣保羅雙年展期間發表《旅游復制年代的城市》,提出今日的世界城市已經變得均質化:“城市不再是等待著游客的來臨——它們也開始加入全球的流動,在全球范圍內復制自己,并向各個方向延伸出去。”這一說法,也體現了雙年展和城市之間的彼此影響、彼此依賴的關系。

商業化問題

當代藝術另一個飽受詬病的問題就是它和資本之間千絲萬縷的關系,雙年展也同樣如此。這是藝術生產當中結構性的問題。

例如,在所謂“全球/新自由資本主義”的環境下,各國大量縮減美術館的預算,另一方面,私立美術館崛起成為藝術界不可或缺的一股力量,與此同時,還有私人基金會、畫廊、拍賣行等機構。當來自政府的資金越來越少,美術館和雙年展不得不轉而尋求其他方面的資金來源。另一方面,當藝術家被選入參加雙年展,其作品價值也會因而提升,這就使得相關利益機構很樂意參與其中。

與此同時,盡管我們不能直接在雙年展上購買作品,但是,某些雙年展的參展作品可能在之后由主辦機構收藏,而由于資本的介入,很多藝術品在參展之后也能迅速流向市場。

論及雙年展與商業化問題,威尼斯雙年展首當其沖常常成為眾矢之的。每一屆威尼斯雙年展舉辦之時,很多參展藝術家的作品馬上會在緊隨其后的巴塞爾藝博會上出現。即便在雙年展舉辦的現場,資本的痕跡也無處不在,2015年的策展人奧奎·恩威佐甚至需要演員在主舞臺上朗誦《資本論》以驅散商業化的陰云。

實際上,首屆威尼斯雙年展的一個重要目標就是為新藝術尋求市場。威尼斯雙年展的業務部專門負責協助藝術家尋找客戶資源并銷售展品,作品一旦成交,組織方收取10%的傭金。這個部門直到1968年才被取消,當時左翼知識分子控訴雙年展力挺資產階級商業文化,并試圖占領主展場綠園城堡。此后,雙年展禁止交易的條文延續下來,但資本的力量卻又逐漸回到它們曾經盤踞的領域。

1993年,德國藝術家漢斯·哈克(Hans Haache)發表了《共渡樂》,描述威尼斯雙年展政商與藝術結合的歷史景象,詼諧地陳述了這個觀光勝地,如何配合展覽的需要而促進生意興隆。

“商人和業界人士,藝術品買主和行政人員、新聞記者,大家蜂擁到這個島上,來窺探知識的力量,來制造輿論,當然,還有建立和維持友誼與商務關系。這非比尋常,尊貴的威尼斯顯示出拉皮條的才能,使藝術與金錢聯姻,刺激財團組織者,在此地作出生意與休閑的較量。他們在有臭味的威尼斯度完假,就將趕到巴塞爾進行實際上的硬性推銷。”

國內的雙年展相對而言沒有這么發達的私人贊助,不過依然會受到資金問題困擾。

“一些贊助方的要求非常直接,他就說,你要根據我們的產品,定制藝術作品,然后作為雙年展的開展作品來呈現。對于這樣的要求,我們都是拒絕的。也是因為這樣的拒絕,我們得不到大額贊助,但是也能保持雙年展的獨立性。”上海雙年展的一次新聞發布會上,上海當代藝術博物館展覽部主管項笠蘋向媒體傾訴了籌措資金的經歷,“在這過程中,我們也積累了很多長期支持我們,并且不求任何回報的贊助商。也有上海文化發展基金會、國家藝術基金會,以及上海對外交流協會等的長期支持。”

2012年,上海雙年展首次進駐上海當代藝術博物館的時候,就曾經與汽車品牌DS合作,在主場館大廳的醒目位置,藝術家以其經典車型為藍本創作了藝術作品。

“每一屆雙年展,都會受到資金短缺的困擾。”李龍雨早年參與上海雙年展的項目策劃委員會,他如此評價上海雙年展,“他們的觀眾人數似乎始終無法突破一個瓶頸,他們的預算似乎不增反減,如果這樣的情況持續下去,上海雙年展也是岌岌可危的。”他建議政府提供預算大力支持這個項目。

李龍雨的建議也源于他操作韓國光州雙年展的經驗。首屆光州雙年展誕生于1995年,政府當時提供了1000萬美元的預算,由于主辦者的成功運作,吸引了160萬觀眾,也收獲了超過1000萬美元的收入,成為之后可持續發展的資金。為光州雙年展21年的發展奠定了基礎。

如果說光州雙年展得益于政府資金的大力支持,那么更多雙年展實際上位于光譜的另一端。例如,新加坡雙年展的預算相對少一些,而雅加達雙年展的預算更少。民間資本的介入和支持因而成為必不可少的部分。與此同時,始終有另一種聲音響畔耳際:如果畫廊(私人收藏家、基金會)成為展覽主要資助者,策展人極有可能失去獨立性。

策展人侯瀚如在通信集《策展的挑戰》中提出了類似的憂慮:“在一個一切被所謂‘全球/自由資本主義’私有化和中產階級化的時代,人們究竟可以在多大程度上構想公共空間?……在這個當代藝術已然普遍淪為商品或交流工具的世界,如何重新定位當代藝術活動?”

專業性問題

王璜生在廣東美術館擔任館長期間組織策劃了廣州三年展,幾年前,他成為中央美院美術館的館長,又創辦了CAFAM雙年展,在他看來,中國美術館和策展人之間的“游離”關系,導致“美術館失去學術與公共服務精神”。

“美術館淪落為提供場地的‘展覽館’,甚至只是場地的利益交換者,沒有起到學術的引導作用,沒有發揮知識生產的重要功能,沒有依據美術館自身的學術標準和方向進行學術思考,來進行序列性的展覽挑選與展示。”為了改變這樣的情況,廣東美術館從2002年開始策劃自己的學術展覽品牌——廣州三年展。

事實上,學術性、專業性的不足,對于中國的當代藝術領域,是一個困擾已久的問題。上海當代藝術博物館,作為中國大陸第一家公立當代藝術博物館,在2012年創辦之初就建立起學術委員會制度,邀請中國和世界的專家參與其中,逐步建立起博物館方面的專業評價體系和規程。例如每一屆雙年展的策展人就是通過學術委員會的篩選確定的。

2012年上海雙年展的總策展人為中國藝術家邱志杰,其后兩屆,總策展人分別為國際策展人安塞姆·弗蘭克和來自印度的Raqs媒體小組。雙年展的策展團隊采用了“本地機構/策展人+國外策展人”的組合,或許是為了兼顧“國際性”與“本地性”。另一方面,不知是不是過于注重學術性的發展,近年上海雙年展的策展理念變得相對比較抽象,不再像2010年之前那樣為市民喜聞樂見,甚至引起熱烈反響。

澳大利亞藝術史學者姜苦樂在《亞洲新現象史:雙年展與當代亞洲藝術》中犀利指出雙年展制度的封閉化傾向:“‘國際’和‘國內’策展人通過策展選擇互相展示自己,而其‘觀眾’基本上是其他策展人。雙年展是策展人流通并嘗試獲得更多流通的地方。”而在藝術界之外,普通的市民、游客似乎不得不處于“被教育者”的位置,每兩三年一次地接受“什么是當代藝術”的定義。

即便面臨著種種問題,雙年展依然如同雨后春筍一般不斷涌現,在中國亦是如此。不同的城市、主辦方都為自己尋找著通向這個領域的獨特路徑,有一些可能是特定類型的展覽,例如杭州纖維藝術三年展,據說廣東美術館又將重新啟動一度中斷的廣州國際攝影雙年展,上海當代藝術館也有一個兩年一度的動漫美學雙年展項目,今年10月,在龍泉市寶溪鄉,首屆國際竹建筑雙年展也正式拉開帷幕。盡管也有不少周期性展覽項目在大張旗鼓地誕生之后悄無聲息地未能持續下去,但總有更多的主辦者積極地參與其中。

9月,在銀川雙年展的開幕論壇上,策展人王春辰和李振華就雙年展在中國的境遇做了一番坦誠的交流。

王春辰所在的中央美院美術館擁有多個雙年展項目,包括CAFAM雙年展,還有攝影雙年展和CAFAM未來展。“作為一個美術院校為什么舉辦那么多雙年展呢?”他認為,舉辦雙年展可以讓不同的藝術形式得到彼此交流,同時也體現了美術院校的思想和活力,是一種教學相長的過程,也是對于雙年展、策展、藝術這些本質問題的不斷質詢和探索。

然而,如果沒有問題的意識,只是為了舉辦雙年展而舉辦雙年展,很可能陷入同質化的窠臼。王春辰委婉地指出,銀川雙年展的參展藝術家宋東是很多雙年展的常客。對于銀川而言,相對于一屆雙年展的成功,更重要的,或許是怎樣持續將雙年展舉辦下去。

“這幾年里,在中國青海、安徽、貴州等地方,都搞了相似的展覽活動,但是他們只是做一屆,然后沒有第二屆了。”王春辰同時指出,“一些主辦方的目的不是推廣溝通的思想,或者是藝術交流,他們想把雙年展作為一種廣告,吸納更多的人來,就像是土地開發的一個項目。在中國,有些事情可能可以做,但是要把它延續下去,這是一個巨大的挑戰。”

李振華最近也受邀在二三線城市舉辦藝術節,他也總結了自己的經驗:“對于中國來說,雙年展(時間間隔)太長了,每兩年搞一次(時間間隔)太長了。我覺得對于很多的主辦者來說,對于政府的需求,可能需要每半年搞一次,或者是一年搞一次。”

與中國人的急迫心態截然不同的,是德國人,他們似乎顯得特別有耐心。我們所知道的卡塞爾文獻展是每五年舉辦一次,還有更甚的,明斯特雕塑計劃(Munster Skulptur Projekte),每十年才舉辦一次。明斯特藝術學院藝術史博士托斯頓·施耐德(Thorsten Schneider)9月在上海大學美術學院舉辦講座時提到:明斯特雕塑計劃似乎是在特意回避庸俗意義上的成功典范,為了不被商業化、城市推廣等力量裹挾,相對而言,主辦者更在意藝術對于公眾的影響,在意一件作品在當地受到的反應,期待著隨時間流逝所產生的變化。

所以,德國的當代藝術周期性展覽,是這個世界上最負盛名的藝術盛事之一。

編輯:陳佳

關鍵詞:雙年展 何以 紛至沓來

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節

保加利亞舉辦國際面具節 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅