首頁>收藏·鑒寶>一品一鑒一品一鑒

陳獨秀在重慶最后的日子

陳獨秀人生中最后的四年,是在重慶市江津區幾江鎮五舉石墻村石墻院度過的。

抗日戰爭爆發后,陳獨秀于1938年8月來到重慶,應好友鄧仲純之邀,由重慶移居江津,經過3次寓所搬遷后,1939年5月,陳獨秀帶著夫人潘蘭珍搬至江津縣幾江鎮五舉石墻村石墻院。

貧賤不移

這個住宅整體是一個川東民居風格的四合大院,木料穿斗結構,有正堂、廂房、客廳、寫作室、會客廳、臥室、廚房等十多間房間,還有花園、魚池,占地3300平方米。陳獨秀與夫人住在四合院右邊的一個小院內。

陳獨秀在石墻院居住期間,深居簡出,潛心著述,清苦自持。當時他生活十分拮據,蔣介石多次派要員前來邀他擔任國民政府勞動部長,卻被陳獨秀一一拒絕了。陳獨秀氣憤地說:“蔣介石殺了我許多同志,還殺了我兩個兒子,我和他不共戴天。”陳獨秀在江津居住期間,還多次謝絕了一些朋友邀他出國的“好意”。

當時的陳獨秀,生活極度貧困,他把自己撰寫的《小學識字教本》拿去出版,獲得預付稿費2萬元。可在送審時,國民黨政府教育部長陳立夫,要求將書名改為“中國文字基本形義”,陳獨秀說,一個字都不能動,因而該書未能被出版。有一天,家中因無錢買米,妻子潘蘭珍對陳獨秀說:“老先生,鈔票沒有了,動一動那筆錢吧(指那預付的2萬元書稿費)!”陳獨秀卻說:“那筆錢動不得,我不改書名,他們就不出版,就不動他們一分錢。先把烈武兄(即柏文蔚)送我的那件灰鼠皮袍當了罷!”就這樣,直到他去世,那2萬元都分文未動,如數退給了國民黨政府教育部編譯館。

陳獨秀為答謝房主讓他借住在該宅之情,就利用在石墻院居住期間,校正整理了房主先祖楊魯丞的許多筆墨。

悄然離世

1942年5月12日,陳獨秀的高血壓復發,他堅持服用偏方,以蠶豆花泡水飲服,卻因為泡的時間過長而發酵,以致中毒昏迷,請醫生來搶救,可已經為時過晚。1942年5月27日晚,重慶市江津縣幾江鎮五舉石墻村石墻院的老宅里,陳獨秀在貧病交加中悄然地離開了人世,享年63歲。葬于江津縣城西郊的“康莊”,1947年遷葬于安徽省安慶市北郊十里鄉葉家沖月形山麓,墓碑上有“陳獨秀之墓”五個字。

1979年10月,陳獨秀的第三個兒子陳松年在得到政府有關部門的同意和資助后,以延年、喬年、松年、鶴年4個兒子的名義重修了父親陳獨秀的墓地,陳松年此后基本上每年都要來祭奠。

現在,陳獨秀最后居住和生活過的重慶市江津區幾江鎮五舉石墻村石墻院,已開辟為重慶市市級文物保護單位。

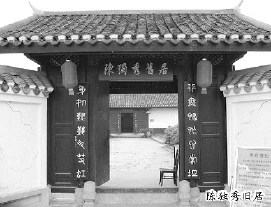

石墻院大門正上方,掛有寫著“陳獨秀舊居”的橫額,大門兩邊掛有陳獨秀本人寫的對聯。進入院內,是一片開闊地,右邊是一片花園,還有一個池塘。舊居安排有專門的解說員和工作人員,負責對游人的接待和解說。院內打掃得十分清潔,保持了原貌。正堂屋內放有一座陳獨秀身著西裝領帶的半身銅像,右邊側房是陳獨秀住過的臥室、寫作室及會客廳,里面陳列有陳獨秀早期創辦的進步刊物和他的一些著作,還有陳獨秀的照片和用過的一些實物。這些史料介紹了陳獨秀跌宕起伏的一生,再現了他最后四年的生活情景。文/李漢成

編輯:邢賀揚

關鍵詞:陳獨秀 重慶 最后的日子 潘蘭珍

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節

保加利亞舉辦國際面具節 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅