首頁>要論>銳評 銳評

廈大博導“炮轟”劍指導師資助制變形

連日來,廈門大學中文系教授、博導王諾微博發(fā)公開信,抨擊廈大博導制度,引起關(guān)注。王諾稱,廈大強制性一刀切地要求所有博導須提交一大筆研究經(jīng)費供博士生使用,不交錢就不許招生;還強制要求所有博士生課程選課人數(shù)必須5人以上,否則取消。廈大官微對此回應,這是溝通不到位產(chǎn)生的誤解。而王諾去年11月發(fā)布的“退出學界”聲明提到的對學術(shù)機制“完全絕望”,也被廣為解讀。

博導交錢才能招博士,源于研究生導師資助制。其制度本意是,讓導師用課題研究經(jīng)費“資助”博士生完成學業(yè),讓其輔助導師搞研究。但得看到,我國高校各學科課題資源差異很大,有些人文社科類學科課題經(jīng)費總體偏低,且學科性質(zhì)有別,對此學校應區(qū)別對待。

一個兩全其美的解決方案是,學校給每位導師提供充足的課題經(jīng)費(而非要求教師自己想辦法申請),然后導師從經(jīng)費中資助學生——對那些重要的基礎(chǔ)學科來說,這更有必要。事實上,即便對一些課題資源相對豐富的理工科導師,該制度也存在問題,畢竟要獲得政府的縱向課題不易,有的導師為搞到課題、經(jīng)費,不惜拿教育資源(招生)去做交易(招收能提供校外課題、經(jīng)費資源的學生),滋生腐敗。

而要結(jié)合學科特點明確導師職責,需發(fā)揮教授委員會等學術(shù)共同體的作用。而揆諸眼下,我國高校推進研究生資助制時,普遍采取的是行政方式,由行政部門制訂方案再要求各學院落實,這讓教師訴求被淹沒。

廈大校方稱,學校對博士生導師資助制的設計已考慮到學科差別,“對于一些基礎(chǔ)學科,學校給予減免支持。”該校還曾提出,若導師存在科研經(jīng)費助研津貼額度不足支付導師配套經(jīng)費的情況,可向社科處、科技處提出調(diào)整相應科研項目經(jīng)費預算的申請。但政策歸政策,王諾炮轟的“一刀切”要求,教授們反映的學校網(wǎng)站相關(guān)設置,就反映了制度、政策在具體落實過程中的走調(diào)變形。

這種變形,在博士生課程設置上同樣存在,本來說重要課程選課人數(shù)未達要求按程序報備核準后仍可開設,可執(zhí)行時仍搞“強制要求”;這種變形,還體現(xiàn)在高校教師評價、晉升體系仍“一刀切”地采取課題、經(jīng)費、論文指標等問題上。

包括很多人文學科在內(nèi)的基礎(chǔ)學科,動輒被經(jīng)費、課題、上課人數(shù)等問題“卡死”,讓學者不堪重負,讓學術(shù)難有生氣,這指向的仍是行政治教之弊。我們常呼吁在高校內(nèi)實行“學術(shù)自治”,可如果在博士生課程設置等問題上教師都沒決策權(quán),仍是有關(guān)行政部門罔顧學科屬性等自行拍板,那學術(shù)自治又從何談起?所以,這起個案對一些人、一些制度,理應起到些“點醒”作用。

□蔣理(教育學者)

編輯:劉文俊

關(guān)鍵詞:廈大博導制度 導師資助制 廈大博導王諾

蘋果公司舉行新產(chǎn)品發(fā)布會

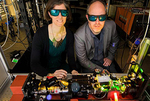

蘋果公司舉行新產(chǎn)品發(fā)布會 澳科學家量子數(shù)據(jù)存儲研究取得進展

澳科學家量子數(shù)據(jù)存儲研究取得進展 “金雞百花畫影人”全國美術(shù)作品展在呼和浩特開展

“金雞百花畫影人”全國美術(shù)作品展在呼和浩特開展 國際奧委會執(zhí)委會會議在秘魯利馬舉行

國際奧委會執(zhí)委會會議在秘魯利馬舉行 世界移動通信大會美洲展在美國舊金山開幕

世界移動通信大會美洲展在美國舊金山開幕 第72屆聯(lián)合國大會開幕

第72屆聯(lián)合國大會開幕 云南風 民族情——云南省政協(xié)特聘藝術(shù)家優(yōu)秀書畫作品

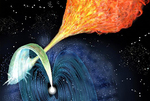

云南風 民族情——云南省政協(xié)特聘藝術(shù)家優(yōu)秀書畫作品 科學家破解恒星爆炸之謎

科學家破解恒星爆炸之謎

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅