首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

民國才女凌叔華:與徐志摩傳緋聞 與英詩人有婚外情

在民國名媛才女群像中,凌叔華并不是最耀眼的那一個,相反,在很長時間內,她被人們忽視。直到她去世后,才漸漸被關注,因為她的作品,她本人被譽為“第一個征服歐洲的中國女作家”,她的畫作還成為收藏家的珍品。隨著關注凌叔華的人越來越多,她和徐志摩的曖昧關系以及她與英國詩人朱利安·貝爾的婚外情都被一一挖出,炒成了坊間八卦。

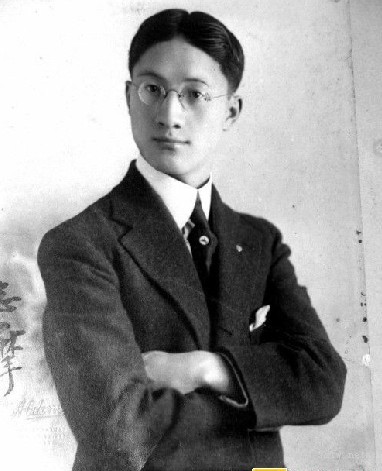

凌叔華和陳西瀅新婚照

富家名媛,閨閣作家,還是緋聞女主角?哪一個才是真實的凌叔華,她似乎決意把自己的一切秘密埋藏起來。女兒說她“一生都把自己裹得緊緊的”,甚至在臨終前處理了所有的私人信件物品,什么都沒有給親人留下,她的離去,帶走了很多故事的謎底。

解讀這位民國才女,也許會在她一輩子魂牽夢縈的北京胡同深處的那所宅院發現一些線索,那是她生命的起點和終點,也是她在作品中提及最多的地方。于是,我走進史家胡同的凌叔華故居,去尋找她留在北京的生命印記。

1

故居是當年大宅的后花園

位于東城區的史家胡同如今因一所著名的小學而被人們熟知,實際上,這條胡同百年來名人薈萃,那一處處大門緊閉的宅院埋藏了不知道多少和中國近代史有關的故事,史家胡同24號就是其中的一座。

院子并不難找,氣派的紅色大門油漆一新,上面掛著“史家胡同博物館”的牌匾。三年前,這里成為北京第一家胡同博物館,每周二到周日免費開放。

紅漆大門里是寬敞的庭院,兩進的四合院,中間有月亮門的過道連接,幾棵高大的梧桐據說是老樹,而房子已經翻新建成了展室。后院有一架紫藤,一片草叢,似乎和凌叔華在自傳小說《古韻》中的描寫頗為符合。

這里便是凌叔華的故居,也是她出生的凌家大宅的后花園。凌家大宅是一座有99間房子的豪華院落,前門朝著干面胡同,后院相接史家胡同,凌叔華26歲出嫁時父親把這座有28間房子的后花園給女兒做了陪嫁。

凌叔華在《古韻》里描述過凌家大宅,99間房舍,院套院,屋連屋,每個套院都有一個小門與院子左側一條狹窄的小路相連,通向后花園。后花園是孩子們舒心愜意的樂園,他們沒事就跑來捉迷藏,用竹竿打棗,捉各種古怪的蟲子,和傭人一起玩過家家。這是一個生活著一個父親、幾房姨太太,十多個兄弟姐妹,以及文案、賬房、塾師、傭人、丫鬟、家丁、花匠、廚師、門房等人組成的舊式大家庭。

凌叔華的父親凌福彭1895年和康有為是同榜進士,名字被列于北京孔廟的石碑上,這資歷使他得以進入翰林院任職。他歷任清朝戶部主事、軍機處章京、天津知府、順天府尹等要職。凌叔華是凌福彭與第三房姨太太李若蘭的第三個孩子,家中共有15個孩子,她排第十。

從凌叔華的作品中,可以窺探到她在這座宅院中度過的童年生活中,有很多快樂的記憶。她的父親飽讀詩書,愛好繪畫,家中文人墨客、丹青雅士絡繹不絕。凌叔華7歲開始拜師學畫,老師是著名的畫家王竹林和宮廷女畫師繆素筠,而父親請來教授凌叔華古詩和英文的是被稱為“清末怪杰”的學者辜鴻銘。

凌叔華在后花園的閨房被父親布置成畫室,《古韻》中這樣描繪:“我的房間布置得像真正的畫室,家具都是爸挑選的……面對紫藤的窗前擺放著一條黑漆桌案,光滑透亮,可以反照出美麗的紫藤花……一張紅漆桌案放在面朝紫丁香的窗前,這種紅漆是北平最好的,紅得發亮,看久了令人目眩,簡直妙不可言。”

如今閨房早已經不見蹤影,唯有一架紫藤,不知是不是當年的那個小女孩從窗戶所見的那株。

2

書房沙龍曾接待泰戈爾

時光回溯到上世紀20年代,史家胡同24號院門口來訪者絡繹不絕,其中的很多是中國近代文化史和藝術史的名人。因為這里有一個被稱為“小姐家的大書房”的沙龍聚會,匯集京華名流,沙龍的女主人便是凌叔華。

凌叔華很早就顯露出寫作和繪畫方面的才華,這使父親把她看作掌上明珠。凌宅是京城文化名家經常聚會的場所之一,20歲出頭的凌叔華很快成為聚會中引人注目的女孩。

1923年凌宅的一場書畫名家的聚會盛況空前,“小姐家的大書房”因此名動京華,它比林徽因的“太太的客廳”早了近10年。

那時,凌叔華在燕京大學讀書,大半時間花在書畫上,父親介紹她認識了收藏家吳靜庵的夫人江南萍,在江南萍的畫室中她結識了陳半丁、齊白石等名家。1923年,凌叔華和江南萍以蘇東坡誕辰886年為由,在凌家大宅組織了一次聚會,齊白石、陳衡恪、陳半丁、王夢白等著名國畫家都參加了,還邀請了美國女畫家瑪麗·奧古斯塔·馬里金。當天,眾大師合作一幅《九秋圖》,成為凌叔華的珍藏之作。

后來,馬里金把這次聚會寫進文章《在中國的一次藝術家聚會》,她提到聚會的主人凌叔華,“是位很有才華的畫家,她賢淑文靜,不指手畫腳,也不自以為是,客人有需要時她就恰到好處地出現,說起話來讓人如沐春風。”

凌叔華在《回憶一個畫會和幾個老畫家》一文中也提及布置這次聚會的情景:“北窗玻璃擦得清澈如水,窗下一張大楠木書桌也擦得光潔如鏡,墻角花架上擺了幾盆初開的水仙,一株朱砂梅,一盆玉蘭,室中間爐火暖烘烘地烘出花香,烘著茶香……”

“小姐家的大書房”光臨過很多名人,包括印度詩人泰戈爾。那是1924年,泰戈爾到北京訪問,住在史家胡同的西方公寓,北大負責招待詩人的是徐志摩和陳西瀅,幾個人一起受邀來到書房舉辦“北京畫會”。

凌叔華這樣描寫來到書房的詩人:“抬頭見他銀白的長須,高長的鼻管,充滿神秘思想的雙目,寬袍闊袖,下襟直垂至地。”她頓時覺得自己是“神游在宋明畫本之中”,差點連“久仰久仰”都忘了說。她稱詩人“低沉的聲韻,不但不使人生厭倦,且能使人感到如飲醇醪及如聽流水的神味。”

在畫會上,年輕的凌叔華唐突地直接問泰戈爾:“今天是畫會,敢問您會畫嗎?”泰戈爾并未在意,他即興在桌上的檀香木片上畫下蓮葉和佛像。

那天,凌叔華和泰戈爾聊了許久,聊到詩歌和繪畫,她還得到了詩人的建議:“多逛山水,到自然里去找真、找善、找美,找人生的意義,找宇宙的秘密。”

這段日子,似乎是凌叔華最快樂的一段人生,回憶文字中充滿了閑情逸致,也讓人從中領略民國時代的文化風氣與名士風流。正是從這一時期,她開始創作并發表小說,在文壇嶄露頭角,成為“新月派”最主要的小說家。

3

小說描寫舊家庭的紛繁蕪雜

站在物是人非的史家胡同24號院里,遙想凌叔華很多小說中關于這里的描寫,眼前似乎百年前的情景重現。這所宅院是凌叔華小說創作的源泉,因為這是她生長的環境,里面生活著她最熟悉的人,她記錄下這里的快樂美好以及高墻里的無奈和悲哀。

1921年,凌叔華考入燕京大學后便有志于寫作,當時,她給到燕京大學講授“新文學”的周作人寫了一封信,信誓旦旦地說:“我立定主意做一個將來的女作家,所以用功在中英日文上,我大著膽,請問先生肯收我做一個學生不?中國女作家也太少了,所以中國女子思想及生活從來沒有叫世界知道的,對于人類貢獻來說,未免太不負責任了。”

1924年,凌叔華在《晨報》文學副刊上發表了自己的第一篇白話小說《女兒身世太凄涼》,此后寫作了《花之寺》、《女人》、《小哥兒倆》、《古韻》等多部小說,從這些小說中,習慣于“把自己裹得緊緊的”凌叔華難得地展露出她的內心世界。

凌叔華的創作源泉是她自身的獨特經歷,是北京大宅門中不為人知的生活。她作為父親第三位太太所生的三女兒和大家庭中眾多姐妹中的“十姑娘”,她對大家庭妻妾子女間的紛繁擾攘,閨閣繡幃中的風云變幻,自小體驗獨深。

在自傳體小說《古韻》中,人們可以得知她的母親是如何嫁給父親成為姨太太,各房“媽媽”及下人之間如何明爭暗斗,年幼的自己如何寂寞地在自家庭院中“畫墻”……

在凌叔華的小說中,即使是以一個孩子的視角來描述,也可以看到舊家庭中大人們的憂喜恩怨。即使是父親寵愛的掌上明珠,她很早就從母親和周圍女性的經歷中體味到了高墻之內新舊女性難言的凄涼和孤獨。

魯迅在《中國新文學大系》評價凌叔華的小說作品“很謹慎地,適可而止地描寫了舊家庭中婉順的女性……是世態的一角,高門巨族的精魂。”

沈從文認為凌叔華的小說是“在自己所生活的一個平靜的世界里,看到的悲劇,是人生瑣碎的糾葛,是平凡現象中的動靜,這悲劇不喊叫,不呻吟,卻只是沉默。”

小說中描繪的這些生活圖景正是凌叔華成長中的隱痛,多年后,她的女兒陳小瀅在《回憶我的母親凌叔華》一文中寫道:“我看母親留下的那些文字,她的家庭,她的互相爭斗的姨娘們,還有那么多孩子彼此間的競爭,我在試著了解她,卻感到越來越悲哀。”

她認為“那一時代的青年女性都在尋求擺脫傳統女性的道路,寫作,成為母親的選擇。”然而,通過寫作,凌叔華真的找到這條路了嗎?

4

與陳西瀅結婚后輾轉各地

1924年的一天,一位文質彬彬的讀書人來到史家胡同的凌家大宅,如約拜訪凌叔華,他便是從英國留學歸來的博士、北大教授陳西瀅。

那段時間,凌叔華因為文學創作,和陳西瀅、徐志摩等人過從甚密,表面看來,她似乎和徐志摩關系更為密切,半年之間就有七八十封通信,關于兩人緋聞的流言便因此而生。

陳小瀅在回憶母親的文章中提及此事:“徐志摩正陷于與林徽因失戀的痛苦中,也許是把母親當成他的傾訴對象。母親從來沒有承認過自己與徐志摩有感情。在一封給友人的信里她這樣說:‘說真話,我對志摩向來沒有動過感情,他的事向來不瞞人,尤其對我,他的私事也如兄妹一般坦白相告。我是生長在大家庭的人,對于這種情感,也司空見慣了。’而徐志摩也曾說:‘女友里叔華是我的一個同志。’”

實際上,當時凌叔華正在和陳西瀅“秘密”交往,有趣的是,最初陳西瀅并不知道凌叔華是生活在大宅院里的大家閨秀。

陳小瀅聽父親所說初見母親是這樣的情景:“父親與母親的結識,說起來母親主動的成分似乎多一些。那時候母親還是燕京大學的學生,她的幾篇小說都在《晨報》副刊上發表,而父親正是《晨報》的編輯。母親給父親寫信,請他去家里喝茶。父親后來跟我回憶,他帶著一種好奇心赴了約,想看一看這個寫小說的女孩子生活在什么樣的環境。結果那天他在胡同里繞來繞去走了很久才找到,他當時還納悶,這個女孩子怎么會住在這么一個大宅子里?可能像林黛玉一樣是寄人籬下吧。父親敲門進去,先是門房帶著他走了一段,然后有一位老媽子出來接,又走到一個院子里,再出來一位丫鬟,說‘小姐在里面’,把父親嚇了一跳。”

1926年,陳西瀅和凌叔華在史家胡同24號院大婚,這座后花園作為陪嫁成為凌叔華真正的家,北大教授和女小說家的喜結連理,在當時也是一段佳話,然而,這卻并不是一段幸福的婚姻。

“我相信他們在走向婚姻的時候還是有感情的。那個時代的女作家并不多,父親對母親有一種愛才的心理;從另一方面講,父親是留英博士,26歲就當北大教授,母親自然也會被這些“光環”所吸引。”陳小瀅這樣評價父母的婚姻。

由于大家眾所周知的魯迅和陳西瀅那場著名的論戰(編者注:1924年年底,北京女子師范大學發生學生運動,校長楊蔭榆開除三名學生引發一場風潮。1925年5月,魯迅與沈尹默、錢玄同等六名教員發表文章聲援學生,要求驅逐楊蔭榆。《現代評論》雜志的核心人物陳西瀅則在雜志上發表文章反對學生參加政治運動。此后,魯迅和陳西瀅之間從對學生運動的態度為發端,引出了一系列的筆戰,同時涉及到了對對方作品的評價問題),陳西瀅在北京似乎有點呆不下去了。凌叔華婚后不久,便和陳西瀅一起赴日留學。1930年,陳西瀅任武漢大學文學院院長,凌叔華隨丈夫一起來到珞珈山,抗戰期間,他們輾轉重慶、成都,上世紀50年代后定居英國。

越走越遠,凌叔華從此遠離了北京,遠離了史家胡同她從小生活的宅院。

5

臨終前坐擔架回大院舊居

1953年,凌叔華的自傳體小說《古韻》(Ancient Melody)在英國出版,很快成為暢銷書,她被稱為“第一位征服歐洲的中國女作家”。《泰晤士報文學副刊》評論說:“叔華平靜、輕松地將我們帶進那座隱蔽著古老文明的院落。她向英國讀者展示了一個中國人情感的新鮮世界。高昂的調子消失以后,古韻猶存,不絕于耳。”

然而,對于凌叔華來說,這并不令她有多么欣喜,因為西方人真正好奇的,是妻妾成群的東方式家庭,這也正是她的悲哀。

凌叔華在小說創作方面的才華和天分在國內并沒有獲得更大的認可,陳小瀅認為此乃她的“不合時宜”所致:“在那個一要救亡二要革命的時代,顯得格格不入。她的那些太過生活、太過女性的寫作,是不符合當時潮流的,于是也漸漸淡出人們的視野。”

史家胡同那座大院里20多年的生活,似乎對凌叔華的一生影響至深,無論是寫作,還是婚姻,幸與不幸,很難評說。

“他們的婚姻從一開始就暴露出諸多不和諧因素。母親顯然不甘心扮演那種傳統的相夫教子的女性角色。‘一個女人絕對不要結婚。’這句話從小到大,我不知聽了多少遍。我想她可能對自己的婚姻心生悔意,也可能覺得家庭是個累贅,認為自己如果不結婚,可能成就更大。”深究其背后的原因,陳小瀅認為:“在這種復雜的家庭環境下長大的母親,防備心比較重,不相信任何人,包括我和我父親。”

凌叔華被傳的最沸沸揚揚的一段和英國詩人朱利安·貝爾(他的母親瓦奈薩·貝爾是英國著名的畫家,他的姨媽是著名小說家弗吉尼亞·伍爾夫)的婚外情,陳小瀅是在陳西瀅去世前兩年從父親的口中親口證實的,她在《回憶我的父親陳西瀅》一文中寫道:“他說書里說的事是真的。我問他當時為什么不離婚,他說,當時女性離婚是不光彩的。再問他,他說你母親很有才華,然后就不說下去了。”

凌叔華在《古韻》最后一篇的結尾處寫道:“我多想擁有四季。能回到北京,是多么幸運啊!”史家胡同那所大宅,有幸福快樂,也有辛酸悲涼,卻一直是她魂牽夢縈的地方。

1989年冬天,凌叔華意識到漫長一生所剩之路不長了,此時她幾乎不能行走,但還是決心啟程回到北京。1990年春天,彌留之際的凌叔華被抬在擔架上回到史家胡同的舊居,這里已經成了大雜院和幼兒園。她望著天空低語:“媽媽正等著我吃飯呢。”

她來到這里,似乎是在尋找什么,是在追尋自己過往生命的痕跡?還是在尋找身心的歸屬與安寧?“母親一生在尋求解放自己的方式,可是,最終也沒有找到。”女兒這樣說。

編輯:陳佳

關鍵詞:民國才女 凌叔華 與徐志摩傳緋聞 與英詩人有婚外情

英國皇家空軍軍事演習 直升機穿越火海似大片

英國皇家空軍軍事演習 直升機穿越火海似大片 動物“戰”高溫

動物“戰”高溫 臺風“塔拉斯”強度加強 將從海南島南部近海擦過

臺風“塔拉斯”強度加強 將從海南島南部近海擦過 費德勒奪得溫網男單冠軍

費德勒奪得溫網男單冠軍 海歸大熊貓“林冰”產下龍鳳胎

海歸大熊貓“林冰”產下龍鳳胎 法國國慶日閱兵式即將開始 士兵準備受閱

法國國慶日閱兵式即將開始 士兵準備受閱 北約多國舉行“軍刀衛士”軍事演習

北約多國舉行“軍刀衛士”軍事演習 美國總統特朗普訪問法國

美國總統特朗普訪問法國

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅